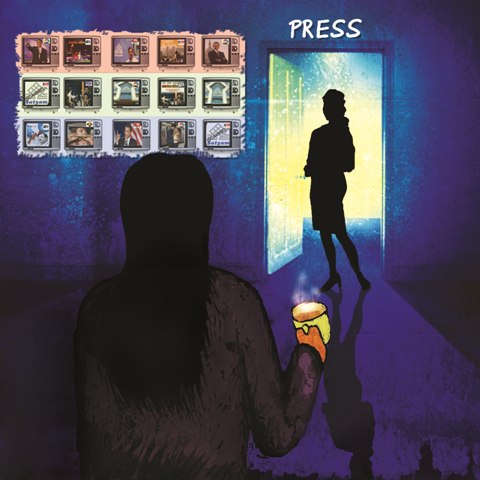

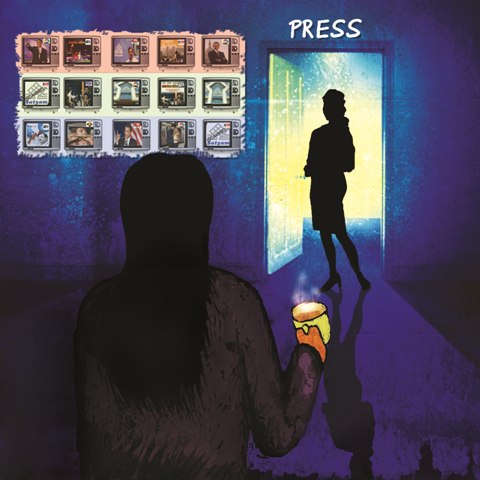

मीडिया के भीतर जब एक साथ धर्म, जाति और लैंगिक आधार पर भेदभाव और उनके प्रतिनिधित्व के अभाव को लेकर बातचीत करनी होती है तो ये कहना पड़ता है कि 8 प्रतिशत हिंदू सवर्ण पुरुषों का मीडिया के भीतर वर्चस्व है. मीडिया स्टडीज ग्रुप के एक अध्ययन में ये साफ हुआ कि मीडिया के भीतर फैसले लेने वाले दस प्रमुख पदों के 86 प्रतिशत हिस्से पर उनका कब्जा बना हुआ है. मुख्यधारा, जिसे ‘राष्ट्रीय मीडिया’ कहा जाता है में यह स्थिति है कि समाज में हाशिये के वर्ग मसलन महिलाएं, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व तो कहीं नाम मात्र के लिए भी नहीं नजर आ रहा है.

मीडिया के भीतर जब एक साथ धर्म, जाति और लैंगिक आधार पर भेदभाव और उनके प्रतिनिधित्व के अभाव को लेकर बातचीत करनी होती है तो ये कहना पड़ता है कि 8 प्रतिशत हिंदू सवर्ण पुरुषों का मीडिया के भीतर वर्चस्व है. मीडिया स्टडीज ग्रुप के एक अध्ययन में ये साफ हुआ कि मीडिया के भीतर फैसले लेने वाले दस प्रमुख पदों के 86 प्रतिशत हिस्से पर उनका कब्जा बना हुआ है. मुख्यधारा, जिसे ‘राष्ट्रीय मीडिया’ कहा जाता है में यह स्थिति है कि समाज में हाशिये के वर्ग मसलन महिलाएं, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व तो कहीं नाम मात्र के लिए भी नहीं नजर आ रहा है.

मीडिया में प्रतिनिधित्व की बहस

मुख्यधारा के मीडिया में वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व का सवाल 70 के दशक से पहले उठाया नहीं गया. भारत में प्रथम प्रेस आयोग की रिपोर्ट 1954 में आई थी, जिसमें कहा गया कि मीडिया संस्थानों में संपादकीय विभागों में नियुक्तियों को लेकर कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती और भाई-भतीजे एवं राजनीतिक प्रभाव में होने वाली नियुक्तियों पर टिप्पणी की गई. आयोग ने नियुक्तियों के लिए जिस तरह की योग्यताओं और दस वर्षों में 300 स्नातक पत्रकारों की अनुशंसा की, उससे तो लगा कि किसी वंचित सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व का किसी को कोई ख्याल ही नहीं है. जबकि मीडिया के जरिए एक धार्मिक समूह के खिलाफ दूसरे धार्मिक समूहों के हमलों की तरह जातियों के खिलाफ हमले की शिकायतें आम थी. दूसरे प्रेस आयोग (मंडल आयोग) का गठन जनता पार्टी की सरकार ने किया था लेकिन मध्यावधि चुनाव के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस वापस सत्ता में आई तो उसने नए सिरे से दूसरे प्रेस आयोग का गठन किया. संभवत: ये पहला प्रयास था जब पत्रकार और जाति के संबंधों को लेकर सामान्य किस्म के अध्ययन की जरूरत महसूस की गई. इसकी एक वजह यह थी कि देश के विभिन्न हिस्सों में जातियों के खिलाफ मीडिया की आक्रामकता सतह पर दिखने लगी थी. भारत में मीडिया के विस्तार के साथ-साथ ही जातीय पूर्वाग्रह तो दिखते रहे हैं लेकिन वंचित जातियों के खिलाफ मीडिया की खुली आक्रामकता की घटनाएं समाज के वंचित वर्गों की सत्ता में हिस्सेदारी के लिए संवैधानिक प्रावधानों को खासतौर से लागू करने के फैसले लेने के दौरान हुई. प्रेस आयोग लिखता है कि जनगणना से जाति गणना को हटा दिया गया है लेकिन सामाजिक-आर्थिक की तरह राजनीतिक संबंधों में जाति एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है. आयोग ये भी लिखता है कि छुआछूत के खिलाफ अभियान में मीडिया की एक भूमिका रही है लेकिन फिर भी अवचेतन में जातीय पूर्वाग्रह के खतरे बने हुए हैं.

यह बहुत निश्चित होकर नहीं कहा जा सकता है कि मीडिया में दलितों और आदिवासियों की स्थिति का पहला अध्ययन कब किया गया. मैंने बिहार में इस तरह का एक अध्ययन 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में किया था. इसमें संवाददाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि से लेकर शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारात्मक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ली गई थी. संपादकीय में 75.55 प्रतिशत सवर्ण थे. पिछड़ों की तादाद 6.66 प्रतिशत थी. अनुसूचित जाति के एक सदस्य थे जो कि बिहार से बाहर के थे और उनकी जाति को लेकर किसी के बीच स्पष्टता नहीं थी. हिन्दी के समाचार पत्रों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दैनिक जनशक्ति में एक मात्र मुस्लिम व्यक्ति थे.

पश्चिमी देशों की तर्ज पर मीडिया में हिस्सेदारी की बहस भारत में 20वीं सदी के अंतिम दशक में क्रमश: तेज हुई है. अमेरिका और ब्रिटेन में वहां के वंचित वर्गों का मीडिया में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रयास चलते है. अंग्रेजी के पत्रकार बीएन उनियाल ने 16 नवंबर 1996 को ‘इन सर्च ऑफ ए दलित जर्नलिस्ट’ लिखा और इसकी प्रेरणा उन्हें ‘वाशिंगटन पोस्ट’ के केनेथ कूपर से मिली थी. ‘वाशिंगटन पोस्ट’ के लिए दिल्ली में काम करते हुए केनेथ कूपर ने बीएन उनियाल से किसी दलित पत्रकार के बारे में पूछा था. केनेथ का लेख 6 सितंबर 1996 को ‘इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून’ में छपा था. बीएन उनियाल ने ‘पायनियर’ में प्रकाशित अपने लेख में लिखा, ‘अचानक मुझे लगा कि मैं तीस वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं और मुझे एक भी दलित पत्रकार नहीं मिला; एक भी नहीं. और सबसे तकलीफ की बात तो यह है कि मुझे कभी इसका एहसास तक नहीं हुआ कि हमारे पेशे में इतना बड़ा अभाव है.’

मीडिया में दलित, आदिवासी व दूसरे वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर विमर्श के केंद्र में आने की पृष्ठभूमि में मंडल आयोग की अनुशंसाओं के लागू होने के बाद मीडिया की आरक्षण विरोधी भूमिका और कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी और दूसरी दलित-पिछड़ी जातियों के आंदोलन रहे हैं. संसद में 2006 में पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के फैसले के दौरान आरक्षण विरोधी मीडिया की भूमिका पहले की तरह ही दिखाई दी. मीडिया स्टडीज ग्रुप ने सीएसडीएस से संबद्ध प्रो. योगेंद्र यादव के साथ दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया के माने जाने वाले 37 नामी संस्थानों में ऊपर के दस पदों पर बैठे 315 संपादकीय विभाग के अधिकारियों के बीच एक सर्वे किया. 315 में एक भी दलित व आदिवासी नहीं है. ‘भारत की समाचार पत्र क्रांति’ के लेखक रॉबिन जेफ्री ने लिखा कि भारतीय भाषाओं के अखबारों के दस साल से ज्यादा के अध्ययन के दौरान, बीस सप्ताह के दौरों में बीस शहरों में रुककर उन्होंने 250 से ज्यादा लोगों से मुलाकात की. दर्जनों अखबारों के दफ्तरों में गए पर मुख्यधारा में दलित संपादक और मालिक की बात तो दूर, एक भी दलित पत्रकार नहीं मिला.

महिला प्रतिनिधित्व

मीडिया में समाचार पत्रों और चैनलों का जिलों के स्तर पर तेजी से विस्तार हुआ है लेकिन मीडिया स्टडीज ग्रुप ने देश के 250 से ज्यादा जिलों में स्थानीय पत्रकारों में महिलाओं की तादाद की जानकारी हासिल की तो वहां महिलाओं की भागीदारी महज 2.7 प्रतिशत थी. उनमें भी ‘मुख्यधारा’ के समाचार पत्रों और चैनलों में तादाद बेहद कम थी. ये कहना कि राजधानियों के अलावा दूसरी जगहों पर जोखिम के कारण महिलाएं नहीं आती हैं, केवल एक बहाना ही हो सकता है. उचित प्रतिनिधित्व को बाधित करने के नए-नए बहाने बनाए जाते हैं. इन तथ्यों को इस पृष्ठभूमि से भी समझा जा सकता है. जुलाई 1979 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से प्रेस इंस्टीट्यूट ने एक अध्ययन में यह पाया कि मद्रास (अब चेन्नई) और हरियाणा के रोहतक में पत्रकारिता का कोर्स करने वाले कुल छात्रों में आधी से ज्यादा संख्या लड़कियों की थी. चंडीगढ़ में आधी संख्या भी उन ही की थी. कलकत्ता (अब कोलकाता) में तीस प्रतिशत लड़कियां थीं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लड़कियों की उपस्थिति मीडिया संस्थानों में नहीं दिखती थी. दूसरा महिलाओं को खास तरह के ही काम दिए जाते थे, जैसे विज्ञापन, जनसंपर्क विभाग उनके हिस्से में ज्यादा आता था.

2006 के बाद मीडिया में प्रतिनिधित्व

मीडिया के भीतर सामाजिक पृष्ठभूमि का पहलू संवेदनशीलता की मांग करता है. भारत में मीडिया के भीतर सामाजिक पृष्ठभूमि के स्तर पर घोर असंतुलन के दुष्परिणामों को भी स्पष्ट किया जा चुका है लेकिन यहां समाज में अपने स्तर पर परिवर्तन की चेतना की गति बेहद धीमी रही है. बाहरी दबाव की भाषा को यहां का समाज और संस्थाएं ज्यादा समझते हैं.

दलित आदिवासियों के मीडिया में प्रतिनिधित्व से जुड़े अध्ययनों के बाद दिल्ली के एक दैनिक में ऊपर के दस पदों में एक पद पर गैर-सवर्ण पुुरुष की बहाली की गई. बिहार में किए गए एक अध्ययन के नतीजों के अनुसार मीडिया में 73 प्रतिशत पद उच्च जाति के हिन्दुओं के अधीन है जबकि पिछड़े वर्ग का हिस्सा दस प्रतिशत है. दलित एक प्रतिशत हैं और आदिवासी हैं ही नहीं. झारखंड में एक मोटी जानकारी के अनुसार मुख्यधारा के प्रत्येक हिन्दी दैनिक में आदिवासी हैं लेकिन केवल एक समाचार पत्र में दो और बाकी के पत्रों में एक-एक हैं.

‘पायनियर’ के संपादक चंदन मित्रा ने मीडिया के जाति सर्वे पर आधारित सीएनबीसी-टीवी18 के कार्यक्रम में बताया कि उनके अखबार में दलित कॉलम छपता है और उनका एक सहायक संपादक दलित है लेकिन ये राजधानियों में आने वाले कुछेक परिवर्तन हैं. देशभर में जिला स्तर तक जो स्थिति बनी हुई है वह सामाजिक प्रतिनिधित्व के नाते और बदतर है.

[box]

गांवों के देश में पत्रकारिता का शहरी मिजाज

मौजूदा स्थितियों में मांग की जानी चाहिए कि पत्रकारिता के प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण लेने वालों को सीधे शहरों में नियुक्ति देने या लेने से पहले ग्रामीण इलाके में जाना अनिवार्य होगा. मीडिया कंपनियों के लिए भी यह अनिवार्य होगा कि वे प्रशिक्षण के बाद सीधे मुख्यालय में नियुक्ति के बजाय ग्रामीण इलाकों में पहली नियुक्ति दें. कंपनियां ग्रामीण इलाकों की खबरों के लिए जिन लोगों की अंशकालीन नियुक्ति करती हैं उनमें अधिकतर को इतनी राशि भी नहीं दी जाती है कि वे ठीक ढंग से दो वक्त का खाना खा सकें और परिवार पाल सकें. उनके बारे में आमतौर पर यह धारणा भी बनी हुई है कि उनमें से ज्यादातर पत्रकारिता की ताकत का इस्तेमाल अपने हितों में करते हैं जो आखिरकार स्थानीय संवाददाताओं के पूर्वाग्रहों के रूप में सामने आते हैं. इस बात को भी अनदेखा किया जाता है कि दूरदराज के इलाके से खबरें देने वाले लोग सचमुच वैसे खतरों से घिरे रहते है जो आखिरकार उनके लिए जानलेवा साबित होते हैं. बड़े शहरों में वैसे खतरे बहुत कम होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए संरक्षण और संस्थाएं भी खड़ी रहती हैं.

शहरों में पत्रकारिता का प्रशिक्षण लेने वालों के पास दूरदराज के इलाकों में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं होता है, न ही दूरदराज के इलाकों के जीवन और समाज के बारे में अनुभव. एक सर्वेक्षण करें तो हम यह आसानी से पा सकते हैं कि सरकार के नए कृषि चैनल ‘डीडी किसान’ में अधिकतर पत्रकारों का कृषि से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कोई रिश्ता नहीं रहा है. कृषि चैनल पर कृषि और पत्रकार के रिश्ते के कई हास्यास्पद किस्से सुनने को मिल सकते हैं. यह कोई नई बात नहीं है. गांवों के इस देश में पत्रकारिता शहरी मिजाज और शहरी भाषा से ही होती रही है. पहले इस भूमिका में आने वाले लोगों में ज्यादातर की पृष्ठभूमि ग्रामीण होती थी. लिहाजा पत्रकार की समझ में ग्रामीण पृष्ठभूमि और शहरी प्रशिक्षण का एक संतुलन दिख सकता है लेकिन मौजूदा दौर में बेहद शहरी माहौल और मिजाज के साथ गांवों के इस देश में पत्रकारिता बेहद तकलीफदेह साबित हो रही है.

ग्रामीण स्तर पर शुरुआती तैनाती (पोस्टिंग) के बाद शहरों की तरफ प्रशिक्षित पत्रकारों के आने से पत्रकारिता की समझ में थोड़ा फर्क पड़ सकता है. पत्रकारिता के लिए बुनियादी काम करने वाले अप्रशिक्षित पत्रकारों व संवाददाताओं के लिए एक नए तरह का अनुभव साबित होगा. इस समय पत्रकारिता में ‘पहली नियुक्ति, पहले गांव’ के नारे जैसे एक नए प्रयोग की जरूरत है.

[/box]

विदर्भ में मीडिया संस्थानों की सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर शोध छात्र दिनेश मुरार ने एक अध्ययन किया. उसमें ये तथ्य सामने आए कि विदर्भ के दैनिक अखबारों के संपादकीय प्रमुख के पदों पर 100 प्रतिशत नियंत्रण सवर्ण पुरुषों का है. विदर्भ की पत्रकारिता में 42 प्रतिशत सवर्ण, 43 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, 14 प्रतिशत दलित और केवल 1 प्रतिशत आदिवासी पत्रकार हैं. लैंगिक आधार पर विदर्भ की पत्रकारिता में 91 प्रतिशत पुरुष और केवल 9 प्रतिशत महिलाएं हैं. विदर्भ में भी खासतौर पर हिन्दी में सवर्ण वर्चस्व दिखता है. लोकमत समूह की हिंदी इकाई ‘दैनिक लोकमत समाचार’ में 12 प्रतिशत पत्रकार दलित, 4 प्रतिशत पत्रकार आदिवासी, 24 प्रतिशत पत्रकार पिछड़े वर्ग और 60 प्रतिशत पत्रकार सवर्ण हैं. हिन्दी अखबार दैनिक भास्कर में 3 प्रतिशत दलित, 27 प्रतिशत पत्रकार पिछड़े वर्ग के और 70 प्रतिशत पत्रकार सवर्ण हैं. इस संस्थान में एक भी पत्रकार आदिवासी नही हैं. हिन्दी पत्र नवभारत में 17 प्रतिशत पत्रकार दलित, 28 प्रतिशत पत्रकार पिछड़े वर्ग से और 55 प्रतिशत पत्रकार सवर्ण हैं. इस संस्थान में भी आदिवासी पत्रकार नहीं हैं.

मीडिया स्टडीज ग्रुप के देश के 620 जिलों में मीडियाकर्मियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़े तथ्यों में एक यह भी है कि झारखंड के गोड्डा में तीन सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकारों में एक भी न तो दलित है और न आदिवासी है. छत्तीसगढ़ के जशपुर में चार मान्यता प्राप्त पत्रकारों में तीन ब्राह्मण और एक बनिया है. ओडिशा के मल्कानगिरी में 22 मान्यता प्राप्त पत्रकारों में 19 सवर्ण, 2 दलित और एक पिछड़ा है. पूरे देश में जिला स्तर पर एक प्रतिशत भी दलित और आदिवासी पत्रकार नहीं होंगे. भारतीय समाज को योग्यता के पैमाने को इस रूप में समझना होगा कि वह वंचितों को वंचित रखने के नजरिये के साथ विकसित हुए हैं. भारतीय लोकतांत्रिक नजरिये से भारतीय मीडिया में योग्यता का पैमाना बनाया नहीं जा सका है.

निजी क्षेत्र बनाम सरकारी क्षेत्र

सरकारी मीडिया में भी महिलाओं और सामाजिक स्तर पर पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता. रेडियो, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, दूरदर्शन के विज्ञापनों में आरक्षण शब्द तक की चर्चा नहीं होती है. दूरदर्शन और आकाशवाणी में सामाजिक वर्गों के संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक प्रतिनिधित्व नहीं है. मीडिया के दो बड़े संस्थानों आकाशवाणी और दूरदर्शन में 40 हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं. आकाशवाणी दूरदर्शन के मुकाबले बड़ा संगठन है, लेकिन संसद की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां ‘क’ श्रेणी के पदों पर केवल 14 प्रतिशत महिलाएं हैं जबकि दूरदर्शन में 25 प्रतिशत हैं. दूरदर्शन में कुल 4714 दलित और आदिवासी है और उनमें महिलाओं की संख्या 203 और 101 है.

(लेखक रिसर्च जर्नल जन मीडिया और मास मीडिया के संपादक हैं)

[box]

उर्दू मीडिया की स्थिति

ये आंकड़े फरवरी 2010 तक के हैं. राज्यसभा द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सदन में समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को प्रवेश के लिए मान्यता देने का सिलसिला 1952 से शुरू किया गया. समाचार पत्रों से पहले 1951 में ऑल इंडिया रेडियो को ही ये मान्यता थी. दूरदर्शन को 1965 में ये मान्यता मिली. 1952 में दैनिक आज, अमृत बाजार पत्रिका, हिन्दुस्तान, असम ट्रिब्यून, फ्री प्रेस जर्नल, द हिंदू, द स्टेट्समैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, तेज, समाज, जन्मभूमि को मान्यता वाले समाचार पत्रों की सूची में शामिल किया गया लेकिन उर्दू समाचार पत्रों में 1952 और 1993 के बीच केवल एक समाचार पत्र को राज्यसभा में मान्यता दी गई. 2010 में दिल्ली के तीन, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद और रांची के एक-एक उर्दू समाचार पत्र को मान्यता प्राप्त हुई.

[/box]