ताजमहल से गुम हो रहे हैं बेशकीमती पत्थर

राष्ट्रीय धरोहरें किसी देश की संस्कृति और पुरातन वास्तुकला की पहचान होती हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा करना सरकार, प्रशासन और देशवासियों का परम कर्तव्य है। धरोहरें जितनी पुरानी होती हैं, उनकी सुरक्षा और रखरखाव की उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन भारत में अनेक राष्ट्रीय धरोहरों की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उनका अस्तित्व खतरे में है। दुनिया का सातवां अजूबा ताजमहल भारत की एक अपनी अलग पहचान का प्रतीक है। लेकिन देश की इस खास धरोहर में से कीमती पत्थर निकलते जा रहे हैं। तहलका एसआईटी की विशेष रिपोर्ट :-

मोहब्बत की निशानी, बिल्डिंग ऑफ डिवाइन, दुनिया का सातवाँ अजूबा समेत और भी न जाने कितने ही नामों से दुनिया भर में ताजमहल की पहचान है। कहते हैं कि ताजमहल के जितने नाम हैं, उससे कहीं ज्यादा इसके रंग हैं। सुबह, दोपहर, शाम और रात में तो ये रंग बदलते ही हैं। लेकिन बादलों की रंगत बदलने से इसका बैकग्राउंड भी इसकी खूबसूरती में चार चाँद लगाता है। बैकग्राउंड (पृष्ठभूमि) में बरसाती काली घटाएँ हों, तो ताज की सफेदी में और भी निखार आ जाता है। बैकग्राउंड शाम के वक्त जब हल्की सैफरन और लाल रंगत पर होता है, तो उस वक्त ताज की खूबसूरती को लफ्जों में बयां करना मुश्किल ही है।

ताज के दिन में एक नहीं कई-कई बार इस तरह से रंग बदलने की वजह को शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। अगर आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) और सीनियर गाइड की मानें, तो इसके पीछे ताजमहल में लगे छोटे-छोटे; लेकिन बेशकीमती रंग-बिरंगे पत्थर हैं। कहने को तो ये पत्थर हैं; लेकिन असल में यह नीलम, पन्ना (हीरा), रूबी, अकीक (हकीक), मूंगा, फिरोजा और सीप आदि हैं। जानकारों का कहना है कि यह पत्थर मुख्य सफेद संगमरमर की इमारत में लगे हैं, तो उसके सामने बने रॉयल गेट में भी लगे हुए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जहाँ इस तरह के पत्थर लगे हुए हैं और धूप के साथ-साथ चाँदनी रात में अपना असर मुख्य इमारत पर छोड़ते हैं। पहले शरद पूर्णिमा की रात ताज में मेला लगता था। चाँद की रोशनी में होने वाली चमकी को देखने के लिए लोग आते थे। लेकिन दुनिया भर में मशहूर भारत के इस ताज की चमक दिन-ब-दिन धूमिल होती जा रही है।

इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय की 11 जुलाई, 2018 की टिप्पणी काफी कड़ी थी- ‘आप ताज को बन्द कर सकते हैं। आप चाहें, तो इसे ध्वस्त कर सकते हैं। आप इससे दूर जा सकते हैं।’

इस तीखी टिप्पणी ने भारत के सबसे अधिक पसन्द किये जाने और सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारक के संरक्षण पर असामान्य बहस को हवा दी। यह सर्वोच्च न्यायालय के एक और न्यायाधीश थे, जिन्होंने इस मामले में एक और गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित किया। सितंबर, 2015 में जब न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने गये, तो उनकी नजर कुछ स्मारकों की तरफ गई, जिनकी तरफ काले धुएं के गुब्बार आ रहे थे। यह धुआँ ताजमहल और आगरा किले के बीच स्थित मुक्तिधाम श्मशान से निकल रहा था।

इसके बाद भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को लिखे एक पत्र में न्यायमूर्ति जोसेफ ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की माँग की। उन्होंने कहा कि या तो श्मशान को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए या शून्य कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करने के लिए गीले स्क्रबर के साथ चिमनी स्थापित की जानी चाहिए। लेकिन श्मशान स्थल को स्थानांतरित करने के प्रयास सिरे नहीं चढ़े। यह तब भी नहीं हो सका था, जब डॉ. एस. वरदराजन समिति ने वायुमंडलीय पर्यावरणीय गुणवत्ता और ताजमहल के संरक्षण पर सन् 1994 में इसे हटाने का सुझाव दिया था। आगरा में चार आधिकारिक घाटों में से यह घाट सबसे लोकप्रिय है, जिसमें हर रोज करीब 60 शवों तक का अन्तिम संस्कार होता है, जिनमें से प्रत्येक के लिए करीब 300 किलो लकड़ी की आवश्यकता होती है।

वकील एम.सी. मेहता की 1980 के दशक में दायर एक जनहित याचिका के परिणामस्वरूप ताज के आसपास दूषित वायु को कम करने के लिए मथुरा तेल रिफाइनरियों के खिलाफ कड़े आदेश दिये गये थे। तबसे सर्वोच्च न्यायालय ने 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) यानी समलम्ब चतुर्भुज क्षेत्र घोषित करते हुए प्रदूषणकारी इकाइयों को बन्द करने या स्थानांतरित करने और ताजमहल को साफ करने के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया था। मीडिया में प्रकाशित मेहता के एक बयान के मुताबिक, एक ताजा याचिका में उन्होंने खुलासा किया है- ‘ताज का रखरखाव चरमरा गया है। वहाँ इस्तेमाल मार्बल का रंग उतर रहा है। दरारें आ रही हैं। मीनारें झुकी हुई दिख रही हैं। सामग्री गिर रही है। झूमर आदि टूट रहे हैं। सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं। आसपास की नालियां बंद हैं। अवैध अतिक्रमण हुए हैं और आसपास उद्योग और अन्य गतिविधियाँ पनप रही हैं। जबकि सूख रही यमुना ताज की नींव को खतरे में डाल रही है और हमलावर कीड़ों को भी बढ़ावा दे रही है। प्रदूषण अब भी वहाँ सबसे बड़ी समस्या है।’

वकील एम.सी. मेहता की यह बात सही है। क्योंकि ताजमहल ही नहीं, बल्कि इसके रॉयल गेट समेत कैम्पस के दूसरे हिस्सों से कीमती पत्थर गुम हो रहे हैं। यह बात हम नहीं, खुद एएसआई कह रहा है। आरटीआई के जवाब और पच्चीकारी (इनले वर्क) के लिए जारी होने वाली निविदा (टेंडर), एस्टीमेट (आकलन) इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अलग-अलग दो आरटीआई में मिले जवाब के मुताबिक, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2018-19 यानी कोरोना-काल में हुई तालाबंदी से पहले तक हर साल ताजमहल में कीमती पत्थर गुम होने के बाद खाली जगहों को भरने के लिए लाखों रुपये खर्च किये गये हैं। लेकिन गुम होने वाले यानी दीवारों में से निकलने वाले कीमती पत्थरों के बारे में जब हमने आरटीआई में एएसआई से पूछा, तो विभाग के अफसरों ने उसका संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दिया।

आरटीआई के सवाल

ताजमहल के किसी भी हिस्से से पत्थर निकलने और टूटकर गिरने के बाद एएसआई उन पत्थरों का क्या करता है?

ताजमहल के किसी भी हिस्से से पत्थर निकलने और टूटकर गिरने के बाद एएसआई ने किस-किस हिस्से के ऐसे कितने पत्थरों को सँभालकर रखा हुआ है और इस वक्त वो कहाँ हैं?

ताजमहल परिसर के किसी भी हिस्से में ऐसी कितनी घटनाएँ हुई हैं, जहाँ प्राकृतिक तरीके से पत्थर निकला हो, टूट गया हो और उसके बाद निकला या टूटा पत्थर विभाग को मौके से न मिला हो?

ताजमहल परिसर में ऐसी कितनी घटनाएँ सामने आयी हैं, जहाँ टूट-फूट के निशान से पता चलता हो कि पच्चीकारी (इनले वर्क) के पत्थर कोई निकालकर ले गया है?

एएसआई के जवाब

पत्थर टूटकर गिरने पर अगर अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे हटा दिया जाता है। अगर काम के लायक होता है, तो उसे इस्तेमाल में ले लेते हैं। इस तरह के निकले पत्थरों की कोई गिनती नहीं है।

टूट-फूट का लेखा-जोखा नहीं : ताज में कब से पत्थरों का निकलना, झड़ना और गिरना शुरू हुआ है, इसका भी कोई लेखा-जोखा (रिकॉर्ड) एएसआई के पास नहीं है। सन् 2011 से 2021 तक पत्थर निकलने की कितनी घटनाएँ हो चुकी हैं? यह रिकॉर्ड भी विभाग में नहीं है। हर साल पच्चीकारी (इनले वर्क) के तहत पत्थर लगाने का काम किस संस्था से कराया जा रहा है, यह पूछने पर एएसआई ने बताया कि वो खुद इस काम को कराता है।

किस साल लगे कितने के पत्थर? : आरटीआई में जब एएसआई से यह पूछा गया कि सन् 2011 से 2021 के बीच कितने रुपये का किस-किस साल पत्थर लगवाने का काम कराया गया? तो एएसआई ने जानकारी दी कि सन् 2011 से 2021 के बीच सिर्फ चार बार इस तरह के पत्थर लगवाने का काम कराया गया है, जो इस प्रकार है :-

वित्त वर्ष 2018-19 में 50.92 लाख रुपये का काम हुआ। वित्त वर्ष 2017-18 में 42 लाख रुपये का काम हुआ। वित्त वर्ष 2016-17 में 20 लाख रुपये का काम हुआ। वित्त वर्ष 2015-16 में भी काम हुआ है; लेकिन आरटीआई में खर्च का आँकड़ा 12,141 रुपये बताया गया है। जबकि पच्चीकारी को देखते हुए यह आँकड़ा अधूरा मालूम होता है। इस बारे में जब केंद्रीय जनसूचना अधिकारी से पूछा गया, तो उन्होंने दी गयी जानकारी के अलावा और कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।

रॉयल गेट से गुम हुए ज्यादा पत्थर : आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक, ताजमहल के रॉयल गेट से सबसे ज्यादा पत्थर गायब हो रहे हैं। आरटीआई में दूसरी जगहों के बारे में एएसआई ने बताया नहीं है। पहली आरटीआई के मुताबिक, रॉयल गेट पर वित्त वर्ष 2015-16, वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2017-18 में तीन बार लाखों रुपये खर्च कर पत्थर लगवाने का काम कराया गया है। हालाँकि एएसआई द्वारा आरटीआई में इस खर्च को महज 12,141 रुपये बताना हजम नहीं होता, क्योंकि जो कीमती पत्थर गिरते हैं, उनकी जगह कोई आम पत्थर नहीं लगता।

खर्च छिपा रहा एएसआई : एएसआई, आगरा सर्किल से आरटीआई में मिले दो अलग-अलग जवाब को देखने पर पता चलता है कि पच्चीकारी पर खर्च हुई रकम के बारे में विभाग गलत जानकारी दे रहा है। जब दूसरी आरटीआई में वर्ष 2011 से वर्ष 2021 के बीच हुए पच्चीकारी के बारे में पूछा जाता है, तो उसके जवाब में सिर्फ एक साल यानी वित्त वर्ष 2018-19 के बारे में ही जानकारी दी जाती है। अब एएसआई पच्चीकारी की जानकारी को क्यों छुपा रहा है? क्यों दो आरटीआई में विभाग पच्चीकारी से सम्बन्धित सूचना अलग-अलग दे रहा है? इसके बारे में तो खुद एएसआई ही जवाब दे सकता है।

ताज में कौन-से कितने पत्थर?

मौलवी मोईनुद्दीन द्वारा सन् 1924 में यानी 98 साल पहले लिखी गयी एक किताब ‘दि ताज ऐंड इट्स एन्वायरमेंट’ (the taj and its environment) और इतिहासकार आर. नाथ द्वारा सन् 1970 में लिखी गयी किताब ‘दि इमोर्टल ताजमहल’ (the immortal taj mahal), जिसका अर्थ होता है- अविनाशी ताजमहल; की मानें तो ताजमहल बनवाने के दौरान उसमें 42 तरह के बेशकीमती पत्थर लगवाये गये थे। मौलवी मोईनुद्दीन की किताब में बताया गया है कि कहाँ से कितने पत्थर मँगवाकर ताजमहल में लगाये गये। किताब में दी गयी जानकारी को मानें तो, बगदाद से 540 हकीक पत्थर, तिब्बत से 670 फिरोजा पत्थर, 143 भारतीय मूँगे, 74 नीलम, 42 जवाहरात, 97 पुखराज (इन तीनों पत्थरों के आने की जानकारी नहीं है कि कहाँ से आये), बड़कसान (अफगानिस्तान) से 142 रूबी पत्थर, 625 हीरे और पन्ना पत्थर, ग्वालियर से 427 अबरी पत्थर, 52 गारनेट-गंगा पत्थर लाकर लगाये गये। इसके अलावा 1,00,000 (एक लाख) सीप भी लगायी गयी हैं। ताजमहल में बहुत सारी जगहों पर संग-ए-मूसा भी लगे हुए हैं और ये अक्सर दीवारों से गायब दिखते हैं।

मीडिया की खबरों को भी नकार रहा एएसआई

आरटीआई में एएसआई से जानकारी माँगी गयी थी कि सन् 2011 से लेकर सन् 2021 तक ताजमहल के किसी भी हिस्से में पत्थर निकलने और गिरकर टूटने की कितनी घटनाएँ हो चुकी हैं? इस आरटीआई के जवाब में एएसआई ने कहा है कि उसके पास इस तरह का कोई लेखा-जोखा नहीं है।

वहीं सन् 2015 और 2016 की चंद मीडिया रिपोर्ट्स ही बताती हैं कि इन दो वर्षों में ताजमहल से पत्थर निकलने की पाँच घटनाएँ हो चुकी थीं। इनमें से दो घटनाएँ तो ताज की मीनार में से ही पत्थर निकलने की हुई हैं। यहाँ से संग-ए-मूसा निकलकर फर्श पर गिर गया था। रॉयल गेट से भी पत्थर निकले थे। मीडिया ने इन खबरों को सार्वजनिक किया था। लेकिन एएसआई का कहना है कि उसके पास इनका कोई लेखा-जोखा नहीं है। संग-ए-मूसा ताज की मीनार में ही नहीं और दूसरे हिस्सों में भी दिखायी देते हैं। इस पत्थर का इस्तेमाल खासतौर पर उस जगह कोई आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे सफेद मार्बल की मीनारों में जगह-जगह संग-ए-मूसा की धारीदार पट्टी दी गयी हैं।

मीनार के बारे में भी दी गलत जानकारी

जानकारों और मीडिया रिपोर्ट की मानें, तो ताज की मीनारों से भी संग-ए-मूसा (पत्थर) निकलकर गिरते रहते हैं। मीनार को आकर्षक बनाने के लिए संग-ए-मूसा समेत तीन तरह के पत्थर लगाये गये हैं। वैसे पूरी मीनार सफेद मार्बल की बनी हुई है। पत्थर निकलने के बाद होने वाले पच्चीकारी की जानकारी के लिए 12 सितंबर, 2021 को एक आरटीआई एएसआई को भेजी गयी थी। नियमानुसार 30 दिन में आरटीआई का जवाब आवेदन करने वाले को मिल जाना चाहिए; लेकिन मीनार में हुई पच्चीकारी के बारे में जानकारी के लिए आरटीआई डालने के 38 दिन बाद भी एएसआई की ओर से जो जवाब दिया गया, वह गलत था। हैरानी की बात यह है कि जानकारी ताजमहल की मीनार के सम्बन्ध में माँगी गयी थी, जबकि एएसआई की ओर से जो सूचना भेजी गई, वह आगरा के किले की दीवारों के बारे में थी। इस बारे में जब पहली अपील का इस्तेमाल किया गया, तो अपीलीय अधिकारी ने जवाब दिया कि आपकी माँगी गयी सूचना आपको भेज दी गयी है। मतलब अधिकारी ने भी यह नहीं देखा कि भेजी गयी सूचना आरटीआई से सम्बन्धित है भी या नहीं?

निकले-टूटे पत्थरों को लगाने-रखने का नियम

ताजमहल में तैनात रहे एएसआई के एक अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया- ‘जब भी ताजमहल में से कोई पत्थर निकलता है, तो नियमों के मुताबिक उसकी जाँच करके यह देखा जाता है कि वह दोबारा से इस्तेमाल हो जाए। अगर पत्थर ज्यादा चटका और टूटा नहीं है, तो उसे दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर वह इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है, तो उसे लिखा-पढ़ी करने के बाद ताजमहल के संग्रहालय (म्यूजियम) में भेज दिया जाता है। नियम तो यह भी है कि अगर ऐसे पत्थरों की संख्या ज्यादा है, तो एएसआई के द्वारा दूसरे संग्रहालयों को भी वो पत्थर दिये जा सकते हैं।’

इमारतों के पत्थरों की बढ़ती रहती है कीमत

गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीनियर गाइड शम्सुद्दीन ने बताया- ‘पहली बात तो यह कि ताजमहल में बेहद कीमती पत्थर लगाये थे, जो मौजूदा वक्त के हिसाब से और भी ज्यादा कीमत के हो जाते हैं। साथ ही ये पत्थर 400 साल से ज्यादा पुराने भी हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ताजमहल में लगे होने की वजह से इनकी वैल्यू (मूल्य व अहमियत) और बढ़ जाती है। निकला हुआ पत्थर ताजमहल का ही है, इसकी पहचान इस बात से भी हो जाती है कि जब ताज बनाने के दौरान जो कारीगर वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने उन पत्थरों को तराशने के दौरान उन पर अपनी निशानी छोड़ दी थी। ये निशानियाँ यह पहचान भी बताती हैं कि पत्थर ताजमहल से निकला हुआ है।’

पच्चीकारी के लिए है केवल एक कारीगर

पच्चीकारी करने वाले ताजगंज निवासी शालू की मानें, तो इमारती पच्चीकारी मतलब किसी इमारत में पच्चीकारी करना हो या फिर सजावटी वस्तु (डेकोरेटिव आइटम) लगानी हो, सभी के लिए कम-से-कम तीन कारीगारों की जरूरत तो पड़ेगी ही। क्योंकि किसी भी तरह की पच्चीकारी तीन वर्गों (कारीगरों) में बँटी होती है। इन कारीगरों में पहला पत्थर की कटिंग करने वाला, दूसरा उसे तराशने वाला और तीसरा उस पत्थर को इमारत के किसी फूल-पत्ती में फिक्स करने यानी उसे भरने वाला।

लेकिन एक आरटीआई के मुताबिक, एएसआई ने ताजमहल में होने वाली पच्चीकारी को देखते हुए सन् 2000 में पच्चीकारी के जानकार सिर्फ एक ही कर्मचारी की भर्ती की थी। अब इस एक कर्मचारी से एएसआई पच्चीकारी कैसे कराता होगा? यह तो वही बेहतर बता सकता है। हालाँकि अभी यह कर्मचारी भी पच्चीकारी छोड़कर ताजमहल में किसी दूसरे काम को अंजाम दे रहा है।

क्या कहते हैं एएसआई के अफसर?

ताजमहल से गुम हो रहे पत्थरों के बारे में जब एएसआई आगरा सर्किल के सुपरिटेंडेंट आर.के. पटेल से पूछा गया, तो उन्होंने कहा- ‘ताजमहल ही नहीं, ऐसी किसी भी इमारत में, जहाँ पच्चीकारी हुई है; वहाँ निकले हुए पत्थर को दोबारा से लगाने की कोशिश की जाती है। कई बार पत्थर निकलकर गिरने, चटकने की शिकायत मिलती है, या फिर उस पत्थर को फिक्स करने वाला मेटेरियल उन्हें छोड़ देता है, तो ऐसे में भी उसी पत्थर को दोबारा से वहाँ लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर पत्थर वहाँ लगने लायक नहीं होता है, तो ही वहाँ दूसरा टुकड़ा (पीस) लगाया जाता है। या फिर जब एस्टीमेट (आकलन) बनता है, तो वहाँ उसे देख लिया जाता है। लेकिन ऐसे पत्थरों की संख्या बहुत-ही कम होती है।’

लेकिन जब बार-बार बचे हुए छोटे पत्थरों के बारे में पूछा गया, तो इस पर कोई सीधा, सटीक जवाब देने के बजाय आर.के. पटेल ने कहा- ‘किस सामग्री (मटेरियल) का या किस चीज का हम क्या करेंगे? यह हालात पर निर्भर करता है। इसके लिए हम अपने अनुभव का भी इस्तेमाल करते हैं कि किस चीज का कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इसमें बहुत सारी कार्यप्रणाली (मैथडोलॉजी) हैं। ये कोई एक या दो नहीं होती हैं।’

आर.के. पटेल ने यह भी कहा कि हम निकले हुए पत्थरों का क्या करते हैं? इसकी जानकारी आरटीआई में दे चुके हैं। जबकि आरटीआई के तहत उन्होंने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। आरटीआई में तो वह ऐसे निकले हुए पत्थरों का कोई लेखा-जोखा विभाग के पास होने से भी इनकार कर चुके हैं।

आखिर में एएसआई आगरा सर्किल के सुपरिटेंडेंट आर.के. पटेल ने इतना ही कहा कि किसी दिन आप मुआयना (विजिट) कीजिए और जो खास प्रश्न करेंगे, तो मैं उसका उत्तर दूँगा।

एएसआई के डायरेक्टर ऑफ कंजर्वेशन का जवाब

इस बारे में जब एएसआई के डायरेक्टर ऑफ कंजर्वेशन (संरक्षण निदेशक) और पीआरओ वसंत स्वर्णकार से बात की गयी, तो उन्होंने कहा- ‘निकले हुए पत्थर को कई तरीकों से रक्षित (प्रिजर्व) किया जाता है। इमारत से निकला जो पत्थर दोबारा से इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उसे एएसआई के संग्रहालय में रख दिया जाता है। एएसआई की स्टोन टेस्टिंग लैब (शिला जाँच प्रयोगशाला) में भी भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं कुछ पत्थर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों (कॉलेजेज) और शिक्षण संस्थानों (इंस्टीट्यूट्स) को भी विद्यार्थियों के अध्यनन के लिए दे दिये जाते हैं।’

एएसआई द्वारा माँगे गये पत्थर

196 पत्थर पीला टाइगर मार्बल।

21 पत्थर पीला स्टार मार्बल।

161 पत्थर ब्लैक स्टार मार्बल।

213 पत्थर ब्लैक हॉफ स्टार मार्बल।

318 पत्थर ब्लैक मार्बल।

89 पत्थर टाइगर मार्बल, हॉफ सिंगाड़ा।

32 पत्थर पीला हॉफ स्टार मार्बल।

20,051 सीपियाँ।

(आकलन रिपोर्ट के मुताबिक, सभी रंग-बिरंगे पत्थरों की कीमत 600 रुपये प्रति टुकड़े (पीस) से लेकर 5,000 रुपये प्रति टुकड़ा तक है।)

घटनाएँ, जो दो साल में हुईं

दिसम्बर, 2015 में ताजमहल की मीनार का पत्थर निकलकर गिर गया।

अप्रैल, 2015 में ताजमहल के रॉयल से पत्थर निकलकर गिर गया था।

मई, 2015 सरहिंदी बेगम के मकबरे से पत्थर गिरा।

जून, 2015 को रॉयल गेट पर काले पत्थर टूटकर नीचे गिरे।

जुलाई, 2016 को दक्षिण पश्चिमी मीनार से पत्थर नीचे गिरा।

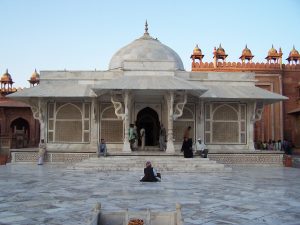

फतेहपुर सीकरी की दरगाह से भी गुम हो रहे पत्थर

फतेहपुर सीकरी में हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। कहा जाता है कि यह बादशाह अकबर के गुरु थे। बुलंद दरवाजे में दाखिल होते ही सफेद संगमरमर से बनी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह दिखाई दे जाती है। दरगाह में भी कीमती पत्थर और सीप का काम हुआ है।

आकर्षक चित्रकारी (पेंटिंग) भी दरगाह की दीवारों पर बनी हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दरगाह में लगे पत्थर भी गुम हो रहे हैं, जिनकी संख्या एक हजार से ज्यादा ही है। यहाँ तक की शेख सलीम चिश्ती की कब्र के ऊपर बनी एक छतरी पर से भी कुछ सीपियाँ भी गुम हो गयी हैं। गुम हुई सीपियों की संख्या भी हजारों में है।

कौन-कौन से पत्थर हो चुके गुम?

फतेहपुर सीकरी आने वाले आम पर्यटकों को शायद जल्दी पता भी नहीं चलता कि दरगाह परिसर में से रंग-बिरंगे पत्थर गुम हो रहे हैं। लेकिन दरगाह परिसर में काम करने के लिए एएसआई ने एक निविदा आकलन (टेंडर एस्टीमेट) जारी किया था। इस निविदा में बताया गया है कि कौन-सा काम होना है और किस पत्थर का इस्तेमाल करना है? इसी आकलन रिपोर्ट में रंग-बिरंगे पत्थरों का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में पच्चीकारी के पत्थरों का जिक्र करते हुए बताया गया है कि कौन-से पत्थर कितने चाहिए?

50 से 70 लाख खर्च के बावजूद सीप गायब

एक आरटीआई के मुताबिक, एएसआई ने वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 में 50 लाख रुपये खर्च करके दरगाह परिसर में काम कराया है। 50 लाख रुपये से दरगाह की छत की मरम्मत के अतिरिक्त टूटे और कमजोर पत्थर बदले गये, चित्रकारी और पच्चीकारी भी करायी गयी।

बावजूद इसके कब्र के ऊपर लगी छतरी की छत और उसके स्तम्भ (पिलर) पर से सीपियाँ गायब हैं। दो पिलर तो ऐसे हैं, जहाँ अब नाम मात्र के लिए ही सीपियाँ बची हैं। दीवारों पर से रंगीन चित्रकारी उखड़ी हुई है।

हालाँकि सूत्रों का कहना है कि दरगाह परिसर में 50 नहीं, 70 लाख रुपये का काम हुआ है। गौरतलब है कि ताजमहल में हुई पच्चीकारी के मामले में भी एएसआई ने दो अलग-अलग आरटीआई में पूछने पर दो तरह के जवाब दिये थे।

ट्रस्ट ने खर्च पर लगायी रोक

दरगाह की हालत को देखकर पुणे की उत्तरा देवी ट्रस्ट (न्यास)ने एएसआई के पास एक प्रस्ताव भेजा था।

प्रस्ताव में कहा गया था कि हम (ट्रस्टी) दरगाह में काम कराने के लिए पैसा देना चाहते हैं। जिस पर एएसआई और ट्रस्ट के बीच कागजी खानापूर्ति पूरी होते ही ट्रस्ट ने पैसा देना शुरू कर दिया। सूत्रों की मानें, तो ट्रस्ट ने एक करोड़ रुपये से काम कराने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन एक आरटीआई के मुताबिक, दरगाह में सिर्फ 50 लाख रुपये का ही काम हो पाया है।

कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि संस्था 70 लाख रुपये का काम करा चुकी है; लेकिन इसके बाद काम करने के तरीके को देखते हुए ट्रस्ट ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और 50 या 70 लाख रुपये (जो भी सही है) का काम कराकर आगरा से वापस चला गया।

इस बारे में जब पुणे स्थित ट्रस्ट के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गयी, तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि हमने जितना काम कराना था, हम करा चुके। अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोग अभी भी फतेहपुर सीकरी में रहकर करीब 550 लोगों को हर रोज खाना खिला रहे हैं।