सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री आनंद शर्मा को जब करना होता है तो तेजी से काम करते हैं. अब देखिए कि सात फरवरी को उनने कहा कि मीडिया उद्योग के लिए हम जल्द ही राहत पैकेज ला रहे हैं. और चार दिन बाद ही ग्यारह फरवरी को सरकार ने अखबारी कागज और पत्रिकाओं के छपने के चिकने कागज से सीमा शुल्क खत्म कर दिया.

पता नहीं यह राहत पैकेज का ही एक काम था या जल्दी में राहत देने का कोई फौरी कदम. लेकिन इससे मीडिया उद्योग को कुछ राहत तो मिलेगी. सरकार और क्या-क्या करने जा रही है यह उसने बताया नहीं है. लेकिन देश भर के उद्योगों को वित्तीय संकट से बचाने के जितने उपाय वह कर रही है उससे कुछ ज्यादा ही मीडिया उद्योग के लिए करने को तत्पर होगी. मीडिया उद्योग को सबसे बड़ी चिंता मंदी के कारण विज्ञापनदाताओं के घटते विज्ञापन बजट की होगी. विज्ञापन से आनेवाला राजस्व घट जाए तो बाकी सब चीजों पर होने वाला खर्च अखरने लगता है. कई मीडिया संस्थानों ने आने वाले समय के अंदेशे में काम करने वालों की छंटनी शुरू कर दी है. कई अखबारों ने अपने पेज घटा दिए हैं. लागत में कटौती के दूसरे और उपाय भी किए जा रहे हैं.

कुल अर्थव्यवस्था और उद्योग-व्यापार मंदी में हों और दुनिया में चारों तरफ वित्तीय संकट हो तो मीडिया उद्योग बचा नहीं रह सकता. उसका उद्योग तो प्रभावित होगा ही. पिछले पंद्रह वर्षों में मीडिया का उद्योग देश के दूसरे उद्योग-व्यापार की तरह ही तेजी से बढ़ा है. विज्ञापन आखिर बम-बम करती अर्थव्यवस्था में से ही निकल कर आते हैं. इसलिए मीडिया उद्योग खूब पनपा. उसमें काम करने वालों की तनख्वाएं खूब बढ़ीं. मीडिया घरानों के मुनाफे बढ़े. जो अखबार घाटे में या पतली हालत में चला करते थे वे मुनाफे में न भी आएं हों तो बिना नफे-नुकसान के चलने लगे. इससे कुल मिलाकर उसमें पूंजी लगाने वालों और उसमें काम करने वालों की माली हालत सुधरी. कमाई होने लगी तो उसमें निवेश भी बढ़ गया. इस कारण उसमें ऐसे लोग भी आए जिनका प्रभाव मीडिया के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है.

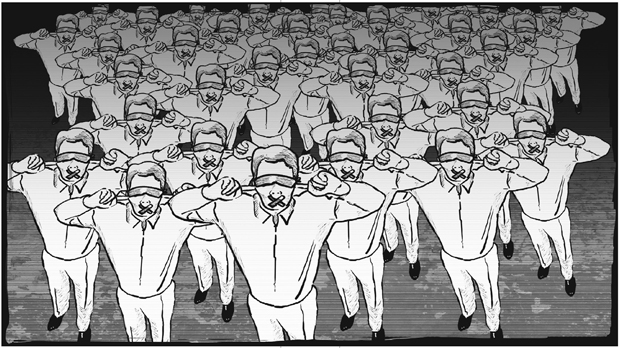

कई अखबारों और चैनलों में खबरों और विज्ञापनों का भेद जान-बूझकर मिटा दियागया. इससे बाजार सेवा हुई पर पाठकों और दर्शकों के भरोसे में भी कमी हुई

मीडिया के उद्योग और व्यापार के बढ़ने का मतलब मीडिया के सकारात्मक प्रभाव का बढ़ना नहीं है. कई जगह तो देखा गया कि मीडिया पत्रकारिता छोड़ कर मनोरंजन के उद्योग में लग गया. कई अखबारों और चैनलों में खबरों और विज्ञापनों का भेद जान-बूझकर मिटा दिया गया. इससे बाजार की तो सेवा हुई पर पाठकों और दर्शकों के भरोसे में कमी हुई. विश्वसनीयता और लाभदायिता के चुनाव में मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा विश्वसनीयता की बजाए लाभदायिता में लग गया. पत्रकारिता में अब तक जो लोकहित और लोकसेवा का तत्व था वह कम हुआ और लाभ के लिए कुछ भी छापने और दिखाने का चलन बढ़ गया. संपादक की भूमिका और पूछ घट गई और प्रबंधक मालिक हो गया.

मीडिया के उद्योग और व्यापार के बढ़ने का यह अनिवार्य परिणाम था. कुछ लोकसेवकों ओर लोकसेवी पत्रकारों और समाज के एक छोटे जागरुक तबके के अलावा इस स्थिति से किसी को कोई खास शिकायत नहीं थी. मीडिया की सत्ता प्रतिष्ठान, प्रशासन और उद्योग-व्यापार पर निगरानी और चौकीदारी की भूमिका लगातार घटती गई. कई क्षेत्रों में तो मीडिया उद्योग व्यापार का सहायक और भागीदार हो गया. कई जगह वह पब्लिसिटी एजंट होने के नाते मुनाफे में अपने हिस्से की मांग करने लगा. उसकी मांग कुछ इलाकों में उचित भी मानी गई क्योंकि अगर आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं तो आपके तटस्थ और निस्वार्थ पर्यवेक्षक बने रहने में तुक क्या है. आप भी आखिर मुनाफे के लिए मीडिया में हैं जैसेकि दूसरे उद्योग और व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं.

लेकिन मीडिया के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका उद्योग और व्यापार तो है लेकिन वह शुद्ध उद्योग और व्यापार नहीं है. कार बनाने या टूथपेस्ट का उत्पादन करने वाले समाज के लिए उपयोगी काम करते हैंलेकिन अपने काम के जरिए वे लोगों को जानकारी देने और देश का लोकमत बनाने के कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं करते. अखबार और चैनल भले ही खबरोंऔर मतों को बेच कर चलते हों वे निर्मूल्य और महज विक्रेता होकर नहीं रह सकते. उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है. अपने उत्पाद की जिम्मेदारी तो उत्पादक और विक्रेता को भी लेनी पड़ती है. लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी अपने उत्पाद से परे जातीहै क्योंकि वह प्रभाव के काम में है. इसलिए उसे किसी भी उत्पादक की तुलना में नीर-क्षीर विवेक का इस्तेमाल करना ही पड़ता है और यह तटस्थता, निस्वार्थता और न्यायशीलता के बिना संभव ही नहीं है.

इसलिए अपनी तटस्थता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मीडिया को विचार करना पड़ता है कि वह किससे क्या ले और किन शर्तों पर ले. उसका लेन-देन शुद्ध व्यापारिक नहीं हो सकता. जगव्यापी वित्तीय संकट और मंदी का असर मीडिया पर होगा ही और वह मुश्किल में पड़ेगा ही. लेकिन क्या इससे मुक्ति या राहत वह अपनी तटस्थता और स्वतंत्रता की कीमत पर ले सकता है? भारत में मीडिया का अनुभव है कि राज्य अपनी शक्ति से उसे अपनी तरफ रखने की कोशिश लगातार करता रहता है. और मीडिया जरूरी कीमत चुका कर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल होता आया है. मीडिया का आग्रह रहा है कि राज्य को उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए. लेकिनअपने संकट में वह राज्य को पुकारेगा तो मदद करने वाला राज्य क्या लक्ष्मणरेखा का सम्मान करेगा? राज्य तो प्रेस की स्वतंत्रता की सीता का अपहरण करने के लिए हमेशा ही रावण की तरह कोशिश में लगा रहता है? क्या सीता खुद ही अपने संकट से निपटने के लिए लक्ष्मण रेखा लांघ कर आएगी?

फिर नवउदार पूंजीवादी विचार को मानने वाला अपना मीडिया क्या किसानों को राज्य की तरफ से दिए गए राहत पैकेज का विरोध और उसकी आलोचना नहीं करता रहा है? सरकार ने जब देश के देहात में फैली आम बेरोजगारी से लोगों को राहत दिलाने के लिए राष्ट्रीय रोजगार योजना बनाई थी तो हमारे अखबारों ने नहीं लिखा था कि रोजगार देना सरकार का काम नहीं है. और इससे न रोजगार मिलेगा न कोई निर्माण होगा. करदाता का पैसा लोकलुभावन काम के भ्रष्टाचार में जाएगा. क्या मीडिया दलील नहीं देता रहा है किराज्य के संसाधन ऐसी अनुत्पादक योजनाओं में बरबाद नहीं किए जाने चाहिए? क्या यह सिद्धांत भारत जैसे गरीब देश को बताया नहीं जा रहा था कि राज्य का पैसा ऐसे कामों में लगना चाहिए जिससे और पूंजी पैदा की जा सके. राज्य के संसाधन उद्योग और व्यापार की सेवा में हों और गरीब-गुरबों के हित बाजार पर छोड़ देने चाहिए?

फिर देश में टीवी के दर्शकों की गणना और उनकी पसंदगी पर संसद की स्थायी समिति की रपट पर भी ध्यान देने की जरूरत है. रपट में समिति ने बार-बार कहा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय को अच्छी तरह से मालूम है कि टीआरपी में कितनी धोखाधड़ी, झूठ और फरेब का धंधा होता है. टीवी वाले बारह करोड़ घरों में से सिर्फ शहरों के मात्र तेरह हजार घरों में नापने-गिनने के उपकरण लगे हैं और उनसे निकली जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की जाती. इसी फरेबी टीआरपी से कार्यक्रमों की विषयवस्तु, समय और प्राथमिकता तय होते हैं. इसी से विज्ञापन मिलते हैं. यह दर्शकों और लोकहित की सरासर आपराधिक अनदेखी है. सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास अधिकार हैं लेकिन दर्शक और देशहित में उसने कभी हस्तक्षेप कर के इसे ठीक नहीं किया. इस बात को मानने के बावजूद कि टीआरपी उद्योग को विनियमित करने के लिए कुछ सरकारी पर्यवेक्षण अनिवार्य है, मंत्रालय कीअकर्मण्यता ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है – समिति का निष्कर्ष है. जो सूचना प्रसारण मंत्रालय इतने वर्षों से टीवी को बिगड़ने दे रहा है वह मुंबई पर आतंकवादी हमले की कवरेज के बाद केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रूल्स में नौ दमनकारी संशोधन लेकर क्यों आ गया? और संशोधन अगर लोकहित में जरूरी थे तो चैनलों के हल्ला मचाते ही पीछे क्यों हट गया? क्योंकि वह टीवी वालों को अपने लालच में ही गलतियां करने देना चाहता है ताकि उनकी गर्दन उसके हाथ में रहे. क्या मीडिया उद्योग को राहत देने की तत्परता इससे कोई भिन्न प्रयोजन के लिए हो सकती है? मीडिया को सोच लेना चाहिए.

(शून्यकाल, 28 फरवरी 2009 में प्रकाशित)