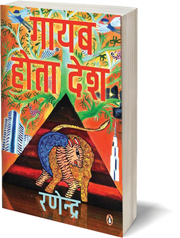

अपने आगामी उपन्यास ‘गायब होता देश’ के जरिए आपने फिर से आदिवासी समुदाय पर चारों तरफ से बढ़ रहे दबावों और हमलों को दर्ज किया है. और आपके पहले उपन्यास का केंद्र भी इसी तबके के इर्द-गिर्द था.

हां, मेरे आगामी उपन्यास ‘गायब होता देश’ की विषयवस्तु आदिवासी मुंडा समुदाय के असह्य शोषण, लूट, पीड़ा, विक्षोभ पर ही केंद्रित है. ‘ग्लोबल गांव के देवता’ में आदिम जाति असुर समुदाय के संकट को रेखांकित करने की कोशिश की गई थी.

‘गायब होता देश’ में मुंडा समुदाय है जो इतिहास के एक दौर में शासक रहा है और प्रगत कृषक समुदाय था – है. ‘धान’ जैसी फसल मुंडाओं द्वारा ही मानव सभ्यता को दिया गया अनमोल उपहार है. यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि राजा मदरा मुंडा छोटानागपुर के नागवंशी शासकों के वर्चस्व स्थापित होने के पूर्व इस ‘सोने जैसे देश’ के अंतिम मुंडा राजा थे. पशुचारी मानव समुदायों को कृषि जैसी प्रगत जीवनयापन का माध्यम प्रदान करने वाला, मानवीय सभ्यता को ऊंची छलांग प्रदान करने वाला यह मुंडा समुदाय ही था. आजादी के बाद विकसित देशों के कथित विकास मॉडल ने विस्थापन के वज्र से जो आघात आरंभ किया उसकी चोट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थायी बंदोबस्ती, जमींदारी प्रथा से भी ज्यादा गहरी और मारक थी. 1991 के बाद उपभोक्तावादी पूंजीवाद को ज्यादा खनिज, ज्यादा जंगल, ज्यादा जमीन चाहिए.

कल तक बाहुबली बिल्डर दबंगई के बल पर अपना पेशा चला रहे थे. नई आर्थिक नीति और 2008 की महामंदी ने रियल एस्टेट को सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले सेक्टर में बदल दिया है. वही रंगदार-बिल्डर अब प्रतिष्ठित कॉरपोरेट है. जमीन की लूट की गति हमारे अनुमान से भी ज्यादा तेज है. स्वाभाविक है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्यों में इस सेक्टर का सबसे बड़ा शिकार आदिवासी समुदाय है. उनकी गलती है कि उनके पूर्वजों ने हजारों साल पहले घने जंगलों को काटा, खेत बनाया, कृषि सीखी और पूरी सभ्यता को कृषि सिखाई. सामंती-पूंजीवादी सभ्यताओं की तरह दूसरों को लूट कर धनपशु बनना नहीं सीखा. वे आसान शिकार हैं क्योंकि उन्हें ठगने, झूठ बोलने की चालाकियां नहीं आतीं. वे कमजोर हंै क्योंकि उनका मध्यवर्ग व्यक्तिवादी हो गया है और राजनैतिक वर्ग स्वार्थी. सबों को उनकी जमीनें चाहिए ही चाहिए. छल-बल, दंड-भेद से ही सही किंतु हर हाल में चाहिए. यही जलते प्रश्न नए उपन्यास की अंतर्वस्तु हैं.

ऐसा क्यों है कि आज आदिवासी समाज के संकट और उनके संघर्ष देश के व्यापक समाज के संकट और संघर्षों के प्रतिनिधि लगते हैं ?

हम सब इस तथ्य से सुपरिचित हैं कि आजादी के तुरंत बाद नेहरू-महालानोबिस मॉडल की विशालकाय परियोजनाएं आधुनिक तीर्थस्थल बन कर अवतरित हुईं. तर्क यह था कि विशाल राष्ट्र को विशालकाय परियोजनाएं ही शोभेंगी. इस शोभने वाले विकास की बलिवेदी पर जिस समुदाय ने सबसे ज्यादा शहादतें दीं वह आदिवासी समुदाय था.

1991 के बाद विकास की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई है. वैश्वीकृत बाजार में मध्यवर्ग की एषणाएं आसमान छू रही हैं. ‘छठा वेतन आयोग’ और ‘कैंपस सेलेक्शन विद एट्रैक्टिव पैकेज’ एक ही झटके में सपनों को पूरा कर रहा है. ‘इक बंगला बने न्यारा’ और ‘मोटरगाड़ी’ के लिए अब बरसों प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती. अतः सारा लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम आज ही चाहिए. आज ही सारी बाइक्स और तरह-तरह की कारें बाजार में उतारी जानी हैं. नतीजतन 1991 ईस्वी के पहले कंपनियों को निर्गत खनन पट्टों की संख्या कुछ सौ थी वह बढ़कर आज कुछ हजार हो गई है. जितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में हुए हैं, अगर वे जमीन पर उतर गए तो विस्थापन नहीं विपदा आ जाएगी. एक जलजला आ जाएगा. अर्थशास्त्री अमित भादुड़ी ने इसे ‘विकास के आतंकवाद’ के रूप में रेखांकित किया है.

कल तक बड़े बांधों, कारखानों, खनन परिसरों के लिए जब 1894 के औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण कानून के सहारे जमीनें इन आदिवासी इलाकों में जबरिया छीनी जा रही थीं तो मुख्यधारा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. लेकिन आज तो रियल एस्टेट का दिल भी ‘मोर-मोर’ मांग रहा है. इस सेक्टर का आकाश तो असीम है. उसे रांची-रायगढ़ से नोयडा, गाजियाबाद तक हर कहीं जमीन चाहिए. सरकारें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जमीनें अधिगृहीत कर रही हैं और उसे रियल एस्टेट इकोनॉमिक जोन को हस्तांतरित कर रही हैं. न जाने कितने हजार बहुफसली सिंचित कृषि भूमि इस ‘विकास के आतंकवाद’ की अजगरी आंत मे समा गई है और कितनी और निगली जानी बाकी हैं. अब जाकर मुख्यधारा को लघु-सीमांत किसानों का जीवन-आधार, भूख के विस्तार खेत के जबरिया छीने जाने की पीड़ा की गहराई का अहसास हो रहा है. इन्हीं कारणों से आदिवासी इलाके का संकट और संघर्ष व्यापक समाज के संकट और संघर्ष का प्रतिनिधि बनता लगने लगा है.

साहित्य में अलग-अलग अस्मिताओं को केंद्र में रखकर लेखन का चलन काफी बढ़ा है. जैसे दलित, स्त्री, पिछड़े आदि. यह रुझान साहित्य को और समाज को किस दिशा में ले जाएगा? इसके व्यापक राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक निहितार्थ क्या है?

आदिवासी, दलित, स्त्री, पिछड़े मुसलमान आदि हाशियाकृत समुदायों अस्मिताओं की अपनी विशिष्ट समस्याएं रही हैं. वे अलग से रेखांकित किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थीं पर कई कारणों से उपेक्षित रहीं. अब सीके जानू का ही उदाहरण लें. वे केरल में जिस आदिवासी समुदाय से आती थीं उस समुदाय पर वन विभाग के अधिकारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था. जानू एक वामदल की सक्रिय कार्यकर्ता, जिला कमेटी की सदस्य थीं किंतु पार्टी उनके आदिवासीपन और आदिवासी होने के कारण समुदाय पर आ रहे संकट को अलग से सुनने के लिए तैयार नहीं था. जब वे लोग जंगलों से खदेड़ दिए गए, सड़कों के किनारे टेंट लगाकर रहने को विवश हो गए तब भी पार्टी अपना रुख बदलने को तैयार नहीं थी. अंततः सीके जानू को पार्टी छोड़कर अपनी समस्या के समाधान के लिए खुद ही नेतृत्व संभालना पड़ा.

पुरुलिया में लगभग एक दशक पूर्व पंचायती संस्थाओं के सर्वेक्षण के क्रम में पंचायतों के दलित जन-प्रतिनिधियों ने अपनी पीड़ा बताई कि उनके ही वामदल का पंचायत-जिला परिषद में वर्चस्व है. पर उन्हें और उनके समुदाय की समस्याओं की इसलिए अनदेखी की जाती है क्योंकि वे दलित हैं. सामाजिक-राजनैतिक तौर पर उनकी आवाज कमजोर है.

सामान्यतया पति कॉमरेड हो या न हो पत्नियों को कोई फर्क नहीं पड़ता. पितृसत्ता का वर्चस्व उन्हें एक ही तरह से प्रताड़ित करता रहता है. उसी तरह सामान्य तौर पर कॉमरेड नेतृत्व-कार्यकर्ता, रचनाकार-विचारक का वर्णवादी-जातिवादी अदृश्य ऐंटीना भी सक्रिय रहता है. उनकी भी बेटी और रोटी तो जाति में ही शोभती है, वह भी पूरे कर्मकांड-अनुष्ठान के साथ. वैचारिकता और व्यवहार के इस फांक ने अस्मितावादी आंदोलनों को हवा देने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं.

9/11 के बाद बुश महोदय ने तो पूरी दुनिया को मुसलमान के रूप में एक स्थायी ‘अंदर-अन्य’ दे दिया है. उन्होंने उसके माथे पर ‘आतंकी’ होने का स्टिकर भी चिपका दिया है. 1925 से जो फासीवादी संगठन हमारे देश में इसी प्रयास में लगे थे उनके लिए तो बुश का यह घृणा अभियान ऐसा रहा मानो उनके भाग्य से छींका ही टूट गया हो.

केवल ये कटु सच्चाइयां ही नहीं बल्कि इसके साथ कई अन्य कारक भी हैं जिन्होंने अस्मितावादी आंदोलनों को खड़ा करने, प्रचारित-प्रसारित करने में भूमिका निभाई है. ‘पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी’ एक वैश्विक परिघटना है. इसे ‘सर्वहारा के महाआख्यान’ के खिलाफ खड़ा करने के लिए काफी समर्थ और प्रतिबद्ध विचारक-दार्शनिक मिले. पहले ‘अन्य’ या ‘अदर्स’ की पहचान की जाए, उसके खिलाफ सैद्धांतिक दर्शन गढ़ा जाए. फिर उसके खिलाफ पूरी ताकत और घृणा के साथ अभियान चलाया जाए. ‘घृणा’ की अपनी क्षमता है. किंतु ऐतिहासिक तथ्य है कि ‘घृणा’ अंततः होलोकॉस्ट की ओर ही ले जाती है. आज अस्मितावादी राजनीति का कटु यथार्थ उत्तर-पूर्व की मिलिशिया आधारित हिंसक राजनीति है या अफ्रीकी देशों को गृहयुद्ध की ओर ले जाती आत्मघाती राजनीति. ‘अस्मितावादी आंदोलन’ के मुखौटे के पीछे का चेहरा यह भी है. वंचित-शोषित-हाशियाकृत तबकों को अपनी विशिष्ट समस्याओं के रेखांकन के बाद संघर्ष के लिए इकट्ठा एक मंच पर न जुटने दिया जाए तो लाभ किसे है? अतः अस्मितावादी आंदोलन कोई निश्छल भाव से चलने वाला आंदोलन नहीं है. वैश्विक पूंजीवादी राजनीति उसके पीछे खड़ी है.

यह सही है कि हमारी अग्रज पीढ़ी और हमारी पीढ़ी के कई रचनाकार हाशियाकृत समुदायों की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक-मनोदैहिक समस्याओं को समझने, उनमें डूबने और क्षमतानुसार सृजित करने में अनवरत प्रयत्नशील हैं. लेकिन हमारी कामनाएं भी स्पष्ट हैं कि अगर वैश्विक पूंजीवाद ईश्वर की तरह सर्वव्यापी हो गया है तो उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए ज्यादा एकजुटता, ज्यादा मजबूती की जरूरत है. मानवता की मुक्ति के सपने के रंग को और भी गाढ़ा करना होगा. आज के दिन जो विशिष्टताओं के नाम पर अलग-अलग मोर्चे, अलग-अलग प्रतिष्ठान के संचालन को उतारू हैं, उनकी नीयत पर हमें शक है.

आजकल नए लिखने वाले ज्यादातर कहानी और कविता लिखते हैं. उपन्यास की तरफ उनका रूझान कम ही दिखता है. लेकिन आप एक उपन्यासकार के रूप में अधिक सक्रिय दिखते है, ऐसा क्यों?

आजकल नए लिखने वाले ज्यादातर कहानी और कविता लिखते हैं. उपन्यास की तरफ उनका रूझान कम ही दिखता है. लेकिन आप एक उपन्यासकार के रूप में अधिक सक्रिय दिखते है, ऐसा क्यों?

मेरी मजबूरी यह है कि मेरा जो अनुभव संसार है वह मुख्य रूप से आदिवासी समाज का ही है. यहां समस्याएं इतनी जटिल, जीवन इतना कठिन, दबाव इतना चौतरफा है कि इन्हें चाहकर भी किसी दूसरी विधा में नहीं अंटा सकते. इसीलिए ‘ग्लोबल गांव का देवता’ 2009 में प्रकाशित होता है तो ‘गायब होता देश’ 2014 में प्रकाशित हो रहा है.

‘ग्लोबल गांव के देवता’ ने आपको उपन्यासकार के रूप में बहुत ख्याति दिलाई. लेकिन आप कवि हैं और कहानीकार भी. क्या आपको कभी लगा कि ‘ग्लोबल गांव के देवता’ ने उनके हिस्से की ख्याति भी अपने हिस्से में ले ली?

वैसे ‘ग्लोबल गांव के देवता’ के पहले ‘रात बाकी’ कहानी ने मुझे पहचान दिला दी थी, आत्मविश्वास दिया था. अब किताबें भी प्रोडक्ट हैं और बाजार भी यथार्थ है सो बाजार तो ब्रांडिंग करेगा ही. या यह भी हो सकता है मेरी कविताएं और कहानियां कमजोर हों. कविता में जिस सूक्ष्म भाव, भाव-लहर की प्रतिध्वनियों को पकड़ने और उकेरने की कोशिश की जाती है, मैं ही सूक्ष्मता से उस भाव को पकड़ने में असफल रहा हूं. अब सही बात क्या है ठीक-ठीक कह नहीं सकता.