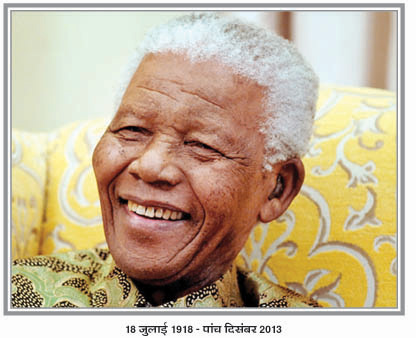

95 बरस की उम्र में देह छोड़ने वाले नेल्सन मंडेला शायद अपने अंतिम वर्षों में एक संतुष्ट शख्स रहे होंगे. उनके जीते-जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी नीतियों का खात्मा हुआ, अश्वेत शासन की शुरुआत हुई और जातीय हिंसा व टकराव रोकने के कई अनूठे प्रयोग हुए. निस्संदेह, इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका में- जैसे बाकी दुनिया में भी- तरह-तरह के भेदभावों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी जानी शेष हैं. कहना मुश्किल है कि वह निर्णायक लड़ाई कब होगी जिसके बाद मनुष्यता सारे भेदभावों से ऊपर उठकर वैश्विक एकता के साझा माहौल में सांस ले पाएगी. शायद ऐसी लड़ाइयां हमेशा चलती रहेंगी- न्याय और बराबरी के मोर्चे हमेशा खुले रहेंगे. मनुष्यता और सभ्यता के वरदान और अभिशाप दोनों यही हैं कि हमें लगातार अपने ही विरुद्ध खुद को मांजना पड़ता है.

95 बरस की उम्र में देह छोड़ने वाले नेल्सन मंडेला शायद अपने अंतिम वर्षों में एक संतुष्ट शख्स रहे होंगे. उनके जीते-जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी नीतियों का खात्मा हुआ, अश्वेत शासन की शुरुआत हुई और जातीय हिंसा व टकराव रोकने के कई अनूठे प्रयोग हुए. निस्संदेह, इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका में- जैसे बाकी दुनिया में भी- तरह-तरह के भेदभावों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी जानी शेष हैं. कहना मुश्किल है कि वह निर्णायक लड़ाई कब होगी जिसके बाद मनुष्यता सारे भेदभावों से ऊपर उठकर वैश्विक एकता के साझा माहौल में सांस ले पाएगी. शायद ऐसी लड़ाइयां हमेशा चलती रहेंगी- न्याय और बराबरी के मोर्चे हमेशा खुले रहेंगे. मनुष्यता और सभ्यता के वरदान और अभिशाप दोनों यही हैं कि हमें लगातार अपने ही विरुद्ध खुद को मांजना पड़ता है.

मंडेला के जाने से दुनिया को फिर महात्मा गांधी की याद आई. लेकिन महात्मा मंडेला के मुकाबले कुछ बदकिस्मत रहे कि भारत की आजादी की उनकी राजनीतिक लड़ाई अंततः बंटवारे के बाद ही सफल हुई और एक ऐसा गृहयुद्ध साथ लाई जो गांधी की पूरी नैतिक और मानवीय शिक्षा के विरुद्ध था. कभी अपने लिए सवा सौ साल की उम्र मांगने वाले गांधी अपने अंतिम दिनों में दुखी थे.

लेकिन गांधी हों या मंडेला-इनका होना क्या हमारे भीतर कोई वास्तविक प्रेरणा पैदा करता है और इनका जाना क्या किसी सच्चे शोक, किसी गहरी हूक की वजह बनता है? उनका होना-जाना प्रेरणा या शोक की वजह नहीं बनता, यह कहना उन लाखों-करोड़ों लोगों का अपमान होगा जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गांधी और मंडेला के जीवन और विचारों से काफी कुछ हासिल किया और उनकी शिक्षा के मुताबिक अपने जीवन को बदला. गांधी और मंडेला ने हमारे जीवन को, हमारी सामूहिकता को ज्यादा मानवीय बनाया है, हमारी चेतना को उसके अधूरेपन से परिचित कराया है, इसमें संदेह नहीं. मंडेला के निधन के बाद जैसी वैश्विक हूक दिखी और उन्हें श्रद्धांजलि देने सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा हो गए, उससे पता चलता है कि उनके प्रति एक तरह का दाय सारी दुनिया महसूस करती रही.

फिर भी मंडेला के प्रति श्रद्धा भाव महसूस करना, उनसे प्रेरणा लेना, उनकी शिक्षा पर अमल करना और उनके मुताबिक अपने पूरे जीवन को बदलना- ये सब अलग-अलग बातें हैं. अपने संदर्भ में हम देखें तो नेल्सन मंडेला के अश्वेत संग्राम को लगातार सलाम करने के बावजूद हम अपने यहां के बहुत सारे भेदभाव मिटा नहीं पाए हैं. चूंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन भेदभावों को नकारने की दूरंदेशी दिखाई, इसलिए निश्चय ही हमारे यहां राजनीतिक स्तर पर एक बराबरी दिखती है जो लगातार मजबूत हो रही है. लेकिन सामाजिक स्तर पर ये भेदभाव कहीं ज्यादा हिंसक और कुंठित तनावों की शक्ल में फूटते हैं. ताजा मिसाल मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा है जिसमें अल्पसंख्यकों को बड़े पैमाने पर बेदखल होना पड़ा और इस हिंसा के जिम्मेदार तत्व अब तक आजाद घूम रहे हैं क्योंकि सामाजिक-राजनीतिक आधारों पर बंटे समुदाय उन्हें अपना पूरा संरक्षण दे रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका में ऐसी जातिगत हिंसा के निपटारे के लिए अदालतों के बाहर सुलह-समझौते की वास्तविक कोशिशें चलीं जिन्होंने माहौल को सामान्य बनाने में मदद की. लेकिन हमारे यहां जैसे इंसाफ को पूरी तरह नकारने, अंगूठा दिखाने की एक प्रवृत्ति मजबूत हुई है. यह जैसे मान लिया गया है कि जो कमजोर होगा, वह अपनी पिटाई कुछ दिन बाद भूल कर फिर मुख्यधारा के खेल में शामिल हो जाएगा.

1984 की सिख विरोधी हिंसा हो या 2002 में गुजरात में हुए दंगे या फिर इन दोनों अंतरालों के बीच, और इनके पहले-बाद भी फूटते दंगे- हर जगह जैसे यही नीयत दिखाई देती है कि इंसाफ के तकाजों को तब तक नजरअंदाज किया जाए जब तक इसकी आवाज घुट कर दम न तोड़ दे और लोग नाइंसाफी को अपनी किस्मत मान कर इसे भूलने को मजबूर न हो जाएं. बल्कि गुजरात में जिन नरेंद्र मोदी को इस इंसाफ की जवाबदेही लेनी चाहिए थी, वे सीना ठोक कर कह रहे हैं कि उनके राज्य में 10 साल में दंगे नहीं हुए. वे अब भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं.

जाहिर है, मंडेला हमारे आदर्श तो हैं, लेकिन हमारा यथार्थ नहीं. हमारा यथार्थ नरेंद्र मोदी हैं जो शायद यह मानते हैं कि जख्म पुराने पड़ कर सूख जाते हैं, उन पर विकास की पन्नी चिपकाई जा सकती है, उन्हें भूला जा सकता है.

जबकि सच्चाई यही है कि कोई जख्म दबाने से ठीक नहीं होता. ऐसी कई दवाएं होती हैं जो शारीरिक विकारों को शरीर के भीतर ही दफन करने का काम करती हैं. लेकिन ये विकार दूसरे- और कहीं ज्यादा खतरनाक- ढंग से बाहर आते हैं. 1984 की सिख विरोधी हिंसा हो, 1992 का बाबरी ध्वंस या 2002 की गुजरात हिंसा, ये सब किसी न किसी रूप में नई नफरत और नई विकृतियों की शक्ल लेकर सामने आते हैं. पिछले 20 बरस में ऐसे दंगों के समांतर जो आतंकवाद हमने झेला है वह इसी विकार की संतान है.

वैसे मंडेला को हमने सिर्फ सांप्रदायिक मोर्चे पर नहीं छला है, जातिगत भेदभावों के मोर्चे पर भी नाकाम किया है. भारतीय समाज में अल्पसंख्यकों के अलावा दलितों और आदिवासियों की जो हालत है वह बताती है कि हमारे संविधान ने भले गांधी के आदर्शों को अंगीकार किया, हमारे समाज में वह नैतिक और राजनीतिक दृढ़ता आनी बाकी है जो हर तरह की गैरबराबरी के विरुद्ध खड़ी हो सके. मंडेला ने कहा था कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को मोहनदास दिया, दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें महात्मा बनाकर लौटाया. मंडेला का यह ऋण हम तभी चुका सकते हैं जब अपने समाज में कई महात्मा पैदा करें जो हमारे यहां हर तरह के भेदभाव के विरुद्ध लड़ने को तैयार हों.