नवंबर 1989 की बात है. एक नौजवान पत्रकार के रूप में मैं भारत बस पहुंचा ही था कि कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए. इस घटना को कवर करने के लिए मुझे श्रीनगर भेजा गया. तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये प्रदर्शन भारतीय शासन के खिलाफ विरोध की उस आग में तब्दील होने वाले हैं जो हजारों जिंदगियां लील लेगी और घाटी पर कट्टरपंथ का रंग चढ़ा देगी. इस घटना को हुए 19 साल हो गए हैं. विरोध की यह आग आज भी धधक रही है और कुछ समय पहले तो इस मुद्दे पर दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध की नौबत तक आ ही पहुंची थी.

नवंबर 1989 की बात है. एक नौजवान पत्रकार के रूप में मैं भारत बस पहुंचा ही था कि कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए. इस घटना को कवर करने के लिए मुझे श्रीनगर भेजा गया. तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये प्रदर्शन भारतीय शासन के खिलाफ विरोध की उस आग में तब्दील होने वाले हैं जो हजारों जिंदगियां लील लेगी और घाटी पर कट्टरपंथ का रंग चढ़ा देगी. इस घटना को हुए 19 साल हो गए हैं. विरोध की यह आग आज भी धधक रही है और कुछ समय पहले तो इस मुद्दे पर दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध की नौबत तक आ ही पहुंची थी.

अब इस विवाद को चलते हुए इतना लंबा अरसा हो चला है कि कश्मीर का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में फौरन हिंसा, लड़ाई और आतंकवाद जैसे शब्द अपने-आप ही घुमड़ने लगते हैं. शायद ही किसी को भिन्न-भिन्न आस्थाओं के मेल से बनी कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार कला-शैली का ध्यान आता हो.

कुछ समय पहले मुझे कश्मीर पर आयोजित एक कला प्रदर्शनी में जाने का मौका मिला जिसका आयोजन न्यूयॉर्क स्थित एशिया सोसाइटी ने किया था. द आर्ट्स आॅफ कश्मीर नामक इस प्रदर्शनी में कश्मीर की कला के वे नायाब नमूने रखे गए थे जो न सिर्फ यहां की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाते हैं बल्कि जिन्होंने लंबे समय तक वादी-ए-कश्मीर को एक अलग पहचान भी दी है.

मेरे लिए सबसे अद्भुत अनुभव रहा कश्मीर के शुरुआती हिंदू और बौद्ध अतीत के दौरान यहां पर पनपी शानदार कला को देखना. गौरतलब है कि आज से करीब 2000 साल पहले पश्चिमी हिमालय का यह क्षेत्र कला और संस्कृति की दृष्टि से आज जैसा सुदूर नहीं था. दुर्गमता के बावजूद ये पहाड़ और घाटियां वह चौराहा थीं जहां यूनानी, फारसी, मध्य एशियाई, भारतीय और चीनी दुनियाएं आपस में मिलीं और खिलीं.

कश्मीर की शुरुआती मूर्तिकला गंधार (आज अफगानिस्तान का एक भाग) शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित थी जिसमें शांत बैठे बुद्ध ध्यानमग्न दिखाई देते हैं. गंधार शैली की तरह कश्मीर में भी इन मूर्तियों को भूरी चट्टानों से तैयार किया जाता था. कुछ समय बाद कश्मीर ने इस कला में अपनी एक अलग ही शैली विकसित कर ली और यह अपने-आप में ही बौद्ध कला और साहित्य का केंद्र बन गया. पहली शताब्दी के दौरान यहां पर एक बौद्ध परिषद का आयोजन भी हुआ था. चौथी शताब्दी में चीनी भिक्षु भी कश्मीरी विद्वानों से परामर्श लेने घाटी में पहुंचने लगे. इन विद्वानों में से एक थे कुमारजीव जिन्होंने बाद में कमल सूत्र का चीनी में अनुवाद किया. यह कश्मीर ही था जहां सातवीं शताब्दी में तिब्बती शासकों ने बौद्ध धर्म के अध्ययन और इसके ज्ञान को अपनी भाषा में लिपिबद्ध करने के लिए अपने दूतों को भेजा.

प्रदर्शनी में रखी गई मूर्तियां प्राचीन काल की थीं. तांबे से निर्मित इन मूर्तियों को इस कुशलता से बनाया गया है कि ये बेहद सजीव लगती हैं. इनमें बोधिसत्व, मैत्रेय और अवलोकित्सेवर की शानदार मूर्तियां हैं जिनके हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए हैं.

कश्मीर सिर्फ बौद्ध ही नहीं बल्कि हिंदू कला और दर्शन का भी केंद्र था. घाटी के शुरुआती शासक हिंदू थे और उन्होंने ही यहां पर हिंदू देवियों की मूर्तियां बनवार्इं. इनमें देवी इंद्राणी की सुंदर मूर्ति उल्लेखनीय है जिसे देखकर लगता है मानो वह संगीत की धुन में मदमस्त होकर नृत्य कर रही हैं.

कला के ये नमूने इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कश्मीर एक ऐसी जगह थी जहां राजा, संगीत, नृत्य और कविता जैसी कलाओं को संरक्षण दिया करते थे. इस शैली में देवताओं को राजसी तरीके से चित्रित किया जाता था. मसलन भगवान शिव को मुकुटधारी राजा के रूप में दिखाया गया है और वे किसी कश्मीरी रानी की तरह लग रहीं पार्वती के साथ चौसर खेलते दिखाई देते हैं.

800 साल तक कश्मीर में हिंदू और बौद्ध धर्म साथ-साथ चलते और आपस में घुलते-मिलते रहे. दोनों धर्माें को राजाओं, मंत्रियों और व्यापारियों का संरक्षण मिला. इनमें से कई तंत्र विद्या के प्रति भी रुचि रखते थे. ऐसा लगता है कि कश्मीर में ही तंत्र-मंत्र हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में आया होगा. इससे महायान शाखा का निर्माण हुआ जो आगे चलकर तिब्बत और नेपाल में फली-फूली.

प्रदर्शनी में रखी गई कुछ सबसे बढ़िया मूर्तियां बौद्ध धर्म के तंत्र देवों की थीं. इनमें तांबे से निर्मित, चार सिरों और दस भुजाओं वाले चक्रसंवर की एक मूर्ति भी थी जो भूमि पर गिरे अपने दानवी शत्रुओं के ऊपर नाच रहे हैं. आठवीं शताब्दी की इस कलाकृति में चक्रसंवर क्रोधित मुद्रा में नजर आते हैं. उनके सिर पर नरमुंडों का मुकुट है और गले में नरमुंडों की माला. उनसे बिजलियां फूट रही हैं और उन्होंने अपने सिर के ऊपर एक मृत हाथी की खाल थाम रखी है.

यह लगभग वैसी ही आकृति है जो बाद में तिब्बती कला में काफी प्रचिलत हुई और जिसका इस्तेमाल भूत-प्रेतों को दूर रखने के लिए किया जाता है.

प्रदर्शनी से साफ जाहिर हो रहा था कि शुरुआत में गांधार और बाद के वर्षाें में नेपाल और तिब्बत में विकसित हुई बौद्ध कला के बीच की गायब कड़ी कश्मीर ही है.

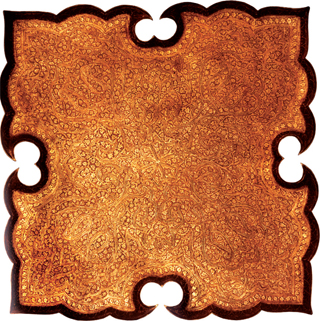

मगर जब हम प्रदर्शनी के उन कक्षों में पहुंचे जहां कश्मीर में इस्लाम के आगमन के बाद की कलाकृतियां रखी गई हैं तो हमें बिल्कुल अलग ही चीजें देखने को मिलीं. अब देवताओं और देवियों के दर्शन ही नहीं होते. इनकी जगह देखने को मिलती है बारीकी के साथ की कई नक्काशी और कालीन तथा मिट्टी के बरतन.

वैसे यह जानना दिलचस्प है कि कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कोई आक्रमणकारी नहीं बल्कि लद्दाख का एक बौद्ध राजा रिंछना था जिसने बाद में इस्लाम अपना लिया था. चौदहवीं सदी में हुई इस घटना के साथ ही घाटी के इस्लामीकरण की धीमी प्रक्रिया शुरू हो गई थी.

1589 में मुगलों द्वारा घाटी को जीतने के साथ ही कश्मीरी विद्वानों के शाही दरबार में जाने का सिलसिला शुरू हुआ. कैलीग्राफर मुहम्मद हुसैन कश्मीरी, जिन्हें सुनहरी कलम भी कहा जाता था, समेत कई कश्मीरी कलाकारों ने अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाई. एक लघु चित्र, जिसमें शॉल ओढ़े एक कैलीग्राफर कालीन पर बैठकर अपने चेलों को पढ़ा रहा है, इस प्रदर्शनी में रखी गई सबसे मोहक कलाकृतियों में से एक था.

मुगल दरबार में मेलभाव की कश्मीरी संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रभाव अकबर के पड़पोते दाराशिकोह के समय में रहा. दाराशिकोह ने मुल्लाशाह बदख्शनी से नई कश्मीरी सूफी परंपरा को आत्मसात किया. 1638 में मुल्लाशाह ने इस्लामी और हिंदू रहस्यवाद की समानताओं के बारे में दाराशिकोह का ज्ञान बढ़ाया. श्रीनगर से कुछ ही दूर स्थित परी महल में दाराशिकोह ने सूफीवाद पर अपने विचारों को कलमबद्ध किया जो बाद में काफी मशहूर हुए.

मुगल दरबार में मेलभाव की कश्मीरी संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रभाव अकबर के पड़पोते दाराशिकोह के समय में रहा. दाराशिकोह ने मुल्लाशाह बदख्शनी से नई कश्मीरी सूफी परंपरा को आत्मसात किया. 1638 में मुल्लाशाह ने इस्लामी और हिंदू रहस्यवाद की समानताओं के बारे में दाराशिकोह का ज्ञान बढ़ाया. श्रीनगर से कुछ ही दूर स्थित परी महल में दाराशिकोह ने सूफीवाद पर अपने विचारों को कलमबद्ध किया जो बाद में काफी मशहूर हुए.

कुछ हद तक यह कश्मीर के संतों की संगत का ही फल था कि दारा शिकोह ने भगवद्गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया. उसने हिंदुत्व और इस्लाम पर एक तुलनात्मक अध्ययन भी लिखा. इसमें दोनों धर्मों के सहअस्तित्व और उनके आध्यात्मिक दर्शन के समान स्रोत की बात पर जोर दिया गया था. उसने अपने उन सपनों के बारे में भी लिखा जिनमें उसको हिंदू देवी-देवताओं के दर्शन हुए थे. सपने में एक जगह राम के गुरू वशिष्ठ से मिलने का उल्लेख करते हुए दाराशिकोह ने लिखा है, ‘उन्होंने मुझ पर दया दिखलाई और मेरी पीठ थपथपाई. उन्होंने भगवान राम को बताया कि मैं उनका भाई हूं क्योंकि हम दोनों ही सत्य की खोज कर रहे हैं. उन्होंने भगवान राम से मुझे गले लगाने के लिए कहा जो उन्होंने प्रेमपूर्वक किया. इसके बाद उन्होंने भगवान राम को प्रसाद दिया जो मैंने भी लिया और खाया.’

मगर कश्मीर का यह रंग फिर तेजी से बदलना शुरू हुआ. 20वीं सदी का मध्य आते-आते कश्मीर से अनेकता वाली एकता के रंग गायब होने लगे और इसकी जगह कट्टरवाद से पैदा हुए ध्रुवीकरण ने ले ली. फिर हालात खराब हुए और कश्मीर की पुरातात्विक विरासत की न सिर्फ उपेक्षा हुई बल्कि कई जगहों पर उसे काफी नुकसान भी पहुंचा. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जिन कर्मचारियों पर इन विरासतों को संभालने की जिम्मेदारी थी उन्होंने डर के मारे घाटी ही छोड़ दी. दूसरी विरासतों की तरह परीमहल भी ढहने के कगार पर पहुंच गया है.

मगर इस झगड़े का सबसे दुखद पक्ष रहा वादी से ज्यादातर विद्वान कश्मीरी पंडितों का पलायन. गौरतलब है कि 1947 में घाटी की जनसंख्या में 15 फीसदी पंडित थे. आज घाटी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर सिर्फ एक ही धर्म है.

कश्मीर की समस्या का कोई हल जल्द होता दिखाई नहीं देता. मगर प्रदर्शनी में जाकर मुझे महसूस हुआ कि इसका हल बहुलतावाद की सहिष्णु धाराओं में छिपा है. 19 सदी के कश्मीरी सूफी दीन दरवेश कहते भी हैं कि हिंदू और मुसलमान मूंग के एक दाने के दो हिस्से हैं. फिर कौन बड़ा और कौन छोटा?

(खुलामंच, 31 दिसंबर 2008 में प्रकाशित)