रूस के यूक्रेन पर हमले से विश्व के शान्तिप्रिय देश नाराज़

युद्ध कभी मानवता का भला नहीं करते। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण को कोई भी मानवतावादी गले से नहीं उतार सकता; क्योंकि इसमें हज़ारों बेक़ुसूर जानें चली जाती हैं। इस युद्ध से भविष्य में दुनिया में उभरने वाले शक्ति केंद्रों में बदलाव सम्भव है। निश्चित ही रूस ने ख़ून-ख़राबे के ज़रिये ख़ुद को विश्व शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने का तरीक़ा अपनाया है। लेकिन इसमें अमेरिका जैसी महाशक्ति की नाकामी को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कोशिश होती, तो शायद युद्ध रोका भी जा सकता था। लेकिन अमेरिका जैसा ही बेलगाम रास्ता रूस ने भी अपनाया और मनमानी की। युद्ध से पैदा होने वाले हालात पर विशेष संवाददाता राकेश रॉकी की रिपोर्ट :-

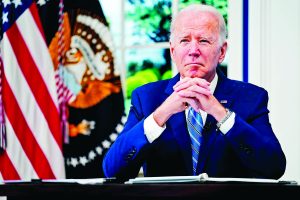

अमेरिका ने एक बार फिर दग़ाबाज़ी की, और उसके इशारों पर नाचने वाले नाटो ने भी। यूक्रेन अकेला खड़ा रह गया। वैसे नाटो का सदस्य नहीं होने के कारण यूक्रेन की सैन्य मदद नाटो नहीं कर सकता था; लेकिन उसने यूक्रेन को अकेला ही छोड़ दिया। रूस के आक्रमण से पहले तक अमेरिका और नाटो पर आँख मूँदकर भरोसा कर रहे यूक्रेन को अपना सब कुछ गँवाकर आख़िर रूस से ही बात करनी पड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कहना पड़ा कि सब डरते हैं और उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। रूस के अपने देश पर बरस रहे बमों के बीच जेलेंस्की ने अमेरिका और नाटो पर सख़्त नाराज़गी ज़ाहिर की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डीमिर जेलेंस्की भी तनाव को पढऩे में नाकाम रहे। युद्ध को सही नहीं ठहराया जा सकता हैं। लेकिन यूक्रेन से युद्ध के बहाने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया में नये विश्व शक्ति केंद्र के रूप में उभरे हैं। संकेत हैं कि इस युद्ध ने एक नयी विश्व व्यवस्था (न्यू वल्र्ड आर्डर) का रास्ता खोल दिया है। हालात बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस जंग में रूस के अपने समकक्ष पुतिन के मुक़ाबले हल्के साबित हुए हैं; क्योंकि वह यूक्रेन की बर्बादी बचाने के लिए बातचीत के ज़रिये दबाव का रास्ता भी नहीं बना पाये। इस हमले और उससे उपजे हालात ने बताया है कि सोवियत संघ के बाद आज का रूस दुनिया में नये शक्ति केंद्र के रूप में उभरा है और चीन से उसका गठजोड़ आने वाले वर्षों में अमेरिका से किसी भी टकराव की सूरत में विश्व में बड़े तनाव का कारण बन सकता है।

सभी यूरोपीय देशों की ऊर्जा के लिए जैसी निर्भरता रूस पर है, वह भी अमेरिका के चुप बैठे रहने की बड़ी बजह रही। इस युद्ध से जो दूसरी बड़ी चीज़ सामने आयी है, वह है- रूस-चीन गठजोड़ का उदय। दुनिया में यह गठजोड़ नये शक्ति केंद्र (सुपर पॉवर्स) के रूप में उभरा है। चीन ने भले सैन्य रूप से यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ मिलकर शिरकत नहीं की, भविष्य के युद्धों या ट्रेड में दोनों का साथ जाना अब बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। यह स्थिति निश्चित ही अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए बड़ी चुनौती होगी और अब वह शायद ही उस स्तर मनमर्ज़ी कर पाये। कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन तत्कालीन सोवियत संघ की टूट से हमेशा नाख़ुश रहे; क्योंकि अमेरिका की भी इसमें भूमिका थी। तो क्या यूक्रेन में शक्ति दिखाकर पुतिन अपने भीतर दबी सोवियत संघ के फिर एक होने की अपनी इच्छा की पूर्ति की तरफ़ बढ़ रहे हैं?

यूरोप की इस जंग में रूस सिर्फ़ अपने क्षेत्र में ही नहीं, वैश्विक स्तर पर अमेरिका के सामने एक अलग और ज़्यादा मज़बूत शक्ति केंद्र के रूप में उभरा है। चीन के इस मसले पर खुलकर उसके साथ आने से विश्व में नया और मज़बूत केंद्र बना है। रूस-चीन का यह गठजोड़ भविष्य में अमेरिका की शक्ति को ज़्यादा बड़ी चुनौती दे सकता है, जिससे किसे बड़े स्तर के युद्ध का रास्ता भी खुल सकता है। युद्ध से पहले अमेरिकी समर्थन वाला यूक्रेन इस जंग में अचानक अलग-थलग पड़ गया। नाटो सदस्य देश और अमेरिका सीधे तौर पर रूस से टकराने से डर गये और यूक्रेन युद्ध भूमि पर अकेला छोडक़र पीछे हट गये। बयानबाज़ी और कथित प्रतिबंधों की घोषणाओं के अलावा अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। तो क्या अमेरिका या किसी भी देश को रूस से टकराना आसान नहीं? कम-से-कम इस युद्ध से तो यही संकेत गया है।

अमेरिका ने साफ़ कह दिया कि वह अपनी सेना यूक्रेन में नहीं भेजेगा। उसके इशारों पर नाचने वाले नाटो के भी हाथ खड़े दिखे। जबकि इससे पहले जब रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी में जुटा था और उसकी सीमाओं पर सैनिक तैनात कर रहा था। शुरू में अमेरिका के तेवर देखकर लगता था कि नाटो के सदस्य देश मिलकर रूस पर ही हमला कर देंगे। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की धमकियों की परवाह नहीं और युद्ध के अंजाम की परवाह किये बगैर रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला करके उसे तहस-नहश कर दिया। अमेरिका और नाटो सदस्य देश रूस से टकराने की हिम्मत नहीं दिखा पाये।

यूरोपीय देशों की जैसी निर्भरता रूस पर है, वह उससे न टकराने का सबसे बड़ा कारण है। कमोवेश सभी यूरोपीय देश ऊर्जा के लिए रूस पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। यूरोपीय संघ के नाटो सदस्य देश अपनी प्राकृतिक गैस आपूर्ति का 40 फ़ीसदी हिस्सा रूस से लेते हैं। यदि यूक्रेन के समर्थन के लिए अमेरिका सैन्य स्तर पर कार्रवाई करता, तो निश्चित ही रूस उनके लिए गैस और कच्चे तेल का निर्यात रोक देता। इससे यूरोप एक भीषण ऊर्जा संकट में फँस जाता। यहाँ यह ज़िक्र करना ज़रूरी है कि इन देशों को यहाँ पता है कि बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों से भयंकर महँगाई का रास्ता खुल जाता। इसका नतीजा है कि यूरोपीय देश सीधे रूस से टकराने से किनारा कर गये। उन्होंने अपने हितों को प्राथमिकता दी और यूक्रेन को भगवान भरोसे छोड़ दिया।

अमेरिका की इस युद्ध में रूस को दबाव में लाने की कोशिश बचकाना साबित हुई हैं। अमेरिका और उसकी साथी देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाये उसका रूस पर कोई असर नहीं हुआ। रूस ने ख़ुद को इतना शक्तिशाली कर लिया है कि यह प्रतिबंध उसके लिए मायने ही नहीं रखते। हालात से ज़ाहिर होता है कि यूक्रेन से युद्ध से पहले रूस और पुतिन ने हर क्षेत्र में पूरी तरह तैयारी कर रखी थी। यह सब अचानक नहीं हुआ। रूस को पता था कि अमेरिका और नाटो सदस्य देश उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं।

अंतरराष्ट्रीय रिपोट्र्स से ज़ाहिर होता है कि इसी साल जनवरी में रूस का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भण्डार 630 अरब डॉलर था। रूस इस भण्डार का सिर्फ़ 16 फ़ीसदी ही डॉलर के रूप में रखता है। चूँकि पाँच साल पहले यह 40 फ़ीसदी था, इससे ज़ाहिर होता है कि रूस ने ख़ुद को मज़बूत रखने के लिए पहले से अपनी रणनीति तैयार की। उधर चीन, जो एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है; ने रूस के साथ हाल के वर्षों में नज़दीकी बढ़ायी है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से ही अमेरिका और चीन के रिश्ते ख़राब हो गये थे। जानकार यह भी कहते हैं कि चीन के भारत के साथ ख़राब रिश्ते की शुरुआत वास्तव में ट्रंप के समय से ही हुई; क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से निजी स्तर की मित्रता चीन को कभी रास नहीं आयी।

यहाँ तक कि भारत में कांग्रेस सहित विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी की इस मित्रता को देश के अंतरराष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए अलाभकारी बताते रहे हैं। मोदी ने ट्रंप के चुनाव अभियान के समय दो कार्यक्रमों हाउदी मोदी और नमस्ते ट्रंप में जब हिस्सेदारी की थी, तो देश में विदेशी मामलों के काफ़ी जानकारों ने इसे जोखिम भरा बताया था। वैसे भी यह पहला मौक़ा था, जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे किसी देश के प्रमुख के लिए चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। आज स्थिति यह है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते अब तक के सबसे ख़राब दौर में हैं। यह माना जाता है कि यदि अमेरिका और नाटो ने रूस के ख़िलाफ़ सैन्य स्तर की कार्रवाई की होती, तो चीन भी उस युद्ध में कूद सकता था। और ऐसा टकराव निश्चित ही बड़े टकराव का रास्ता खोल सकता था।

रूस की ताक़त

यह माना जाता है कि रूस के पास घोषित-अघोषित ऐसे हथियार हैं, जो किसी भी देश के लिए घातक साबित हो सकते हैं। वैसे भी रूस परमाणु शक्ति से सम्पन्न है। उसके पास हथियारों का जो ज़ख़ीरा है। दुनिया उसके बारे में पूरी तरह जानती तक नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक रूस के पास है। उसकी मिसाइल तकनीक (टेक्नोलॉजी) ऐसी है, जो किसी भी देश को पल भर में तवाह करने की क़ुव्वत रखती है।

पुतिन ने जब यह कहा था कि यूक्रेन मसले में किसी भी देश ने हस्तक्षेप की कोशिश की, तो उसे इतिहास का सबसे बुरा अंजाम झेलना पड़ेगा। उनके शब्दों से साफ़ ज़ाहिर होता था कि वह महज़ खोखली धमकी नहीं दे रहे हैं। अमेरिका और नाटो सदस्य देशों ने यदि पुतिन से टकराव मोल लेने से बचने के रास्ते को तरजीह दी, तो इसका यही कारण रहा है। उन्हें पता था कि इस टकराव की क़ीमत बड़ी और ख़तरनाक हो सकती है। रूस ने यूक्रेन पर हमले की कितने पहले तैयारी कर ली थी, यह इस बात से ज़ाहिर हो जाता है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग के ऐलान के साथ ही रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों, रॉकेट और लड़ाकू विमानों से हमला करना शुरू कर दिया। यदि अमेरिकी वैज्ञानिकों के दावों पर भरोसा किया जाए, तो ज़ाहिर होता है कि रूस के परमाणु हथियारों के आधुनिक ज़ख़ीरे की संख्या 4,477 है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि रूस के पास कुल 4,477 परमाणु बमों में 2,565 स्ट्रेटजिक और 1,912 नॉन स्ट्रेजिक हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि रूस लगातार अपनी परमाणु ताक़त और उसके आधारभूत ढाँचे का आधुनिकीकरण करता रहा है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर ऐसे कई लॉन्चर पहले ही तैनात कर दिये थे, जिनकी मदद से परमाणु बम को गिराया जा सकता है। इनमें परमाणु बम लोड किये गये थे, इसकी कोई पुख़्ता जानकारी सामने नहीं आयी।

इस रिपोर्ट में अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है कि रूस पिछले एक दशक से परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। सोवियत संघ काल के परमाणु हथियारों की जगह नये हथियारों ने ले ली है। दिसंबर, 2021 में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू ने ख़ुद कहा था कि उनके देश के कुल परमाणु ज़खीरे में आधुनिक हथियारों और उपकरणों की संख्या 89.1 फ़ीसदी पहुँच गयी है। एक साल पहले 2020 तह यह 86 फ़ीसदी थी, जिससे वहाँ आधुनिकीकरण के काम की गति का सहज ही अंदाज़ा हो जाता है। राष्ट्रपति पुतिन ने भी कुछ महीने पहले कहा था कि रूस परमाणु सेना को अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुक़ाबले में आगे रखना चाहता है, ताकि किसी चीज़ में पिछड़े न।

देखा जाए, तो पुतिन ने समय-समय पर यह कहा है कि उन्हें यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं कि उनका देश अलग-थलग रहे। पुतिन आधुनिक काल में सशस्त्र बलों के लिए हर क्षेत्र में बदलाव के प्रबल समर्थक रहे हैं। पुतिन ने एक भाषण में कहा था- ‘यह फार्मूला वन की रेस नहीं, बल्कि सुपरसोनिक रफ़्तार से तेज़ है। आप एक सेकेंड थम जाते हैं, तो आप तत्काल दूसरे से पीछे छूट जाते हैं।’

पुतनि काफ़ी समय से रूस के आसपास वैश्विक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किये जाने का विरोध कर रहे थे। पुतिन ने कहा था कि अमेरिका हवाई रक्षा उपकरण तैनात करने के नाम पर हमला करने में सक्षम हथियार तैनात कर रहा है, जिसके निशाने पर रूस है। यूक्रेन पर हमले को रूस ने अपने लिए इस ख़तरे को सबसे बड़ी बजह बताया है। हालाँकि रिपोर्ट लिखे जाने के वक़्त ख़बरें आने लगी थीं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध न करने की इच्छा जतायी और कहा कि वह शान्ति चाहते हैं।

जंग का असर

रूस के यूक्रेन पर हमले का व्यापक असर होगा। भविष्य में यदि यह युद्ध पश्चिम के हिस्सों तक फैलता है, तो इसका पूरी दुनिया की अर्थ-व्यवस्था से लेकर अन्य क्षेत्रों में पर बड़ा असर होगा। सबसे बड़ा असर तेल और प्राकृतिक गैस की क़ीमतों पर होगा। युद्ध का तात्कालिक और वृहद् असर तेल और नेचुरल गैस की क़ीमतों पर पड़ेगा। यूरोप के ज़्यादातर इन दोनों चीज़ें के लिए कमोवेश पूरी तरह रूस पर निर्भर हैं। युद्ध होने के बाद रूस के तेल की सप्लाई रुक गयी है और इसका पश्चिमी यूरोप देशों पर असर दिखने लगा है। सप्लाई नहीं भी रुकती, तो भी क़ीमतें तो बढऩी ही थीं। यह रिपोर्ट लिखे जाने के समय तक कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) प्रति बैरल 100 डॉलर तक पहुँच चुका था।

जानकारों के मुताबिक, यह आने वाले समय में 125-130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच सकता है। फ़िलहाल युद्ध रूस और यूक्रेन तक सीमित रहने से कुछ अच्छे की उम्मीद की जा सकता है। युद्ध के दौरान अचानक विकल्प तलाश करना किसी के लिए भी सम्भव नहीं था। तेल को लेकर हर देश का सप्लाई नियम पहले से तय होता है और अचानक एक देश दूसरे को सप्लाई नहीं कर सकता। युद्ध का दूसरा दुष्प्रभाव दुनिया में आर्थिक संकट के ख़तरे का है। कोरोना महामारी के कारण पहले से ही त्रस्त अर्थ-व्यवस्था पर युद्ध की और मार पड़ सकती है। तेल की क़ीमतें पहले ही स्थिति को काफ़ी हद तक अर्थ-व्यवस्था की गाड़ी को पटरी से उतार चुकी हैं। युद्ध का अब दुनिया के देशों के बाज़ार पर विपरीत असर होगा। विदेशी मुद्रा बाज़ार में अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा, जिससे आर्थिक मंदी आ सकती है। भारत में तो बाज़ार तब ही गोते लगाता दिख रहा था, जब दोनों देशों के बीच अभी तनाव ही था।

युद्ध के बाद दुनिया भर में गेहूँ का संकट बन सकता है। दरअसल यूक्रेन, रूस, क़ज़ाकिस्तान और रोमानिया दुनिया भर में बड़ी मात्रा में गेहूँ निर्यात करते हैं। युद्ध होने पर यह निर्यात बाधित होगा। भारत इन सबसे कम प्रभावित नहीं होगा। आर्थिक संकट हुआ, तो पहली से डाँवाडोल चल रही भारत की अर्थ-व्यवस्था और ख़राब हालत में चली जाएगी। भारत ने रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद शान्ति पर ज़ोर दिया था। ख़ुद प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। भारत ने तनाव शुरू होते ही इस मामले में बातचीत पर ज़ोर दिया, जिसे रूस ने भी सराहा।

बँटेगी दुनिया!

अब यह साफ़ दिख रहा है कि इस युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बँट गयी है। इसमें एक तरफ़ अमेरिका-नाटो सदस्य देश हैं, तो दूसरी तरफ़ रूस-चीन और उनके सहयोगी देशों का गठजोड़। अमेरिका ने युद्ध के बाद रूस और उसके सहयोगी देशों पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगाये हैं। दूसरे यूरोपियन देश भी यूक्रेन के साथ भले युद्ध में शामिल नहीं हुए; लेकिन उसे मदद दे रहे हैं। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों ने तो युद्ध से पहले ही हथियार या दूसरी चीज़ें भेज दी थीं। कुछ जानकार मानते हैं कि युद्ध यदि लम्बा खिंचा, तो यह पहले के दोनों विश्वयुद्धों से कहीं ज़्यादा तबाही वाला साबित होगा। दुनिया के शान्तिप्रिय देश रूस से इस हमले के लिए नाराज़ हैं।

रूस के यूक्रेन में घुसने के बाद यदि रूस समर्थित सरकार या सैन्य शासन आता है, तो तो ठीक है। लेकिन यदि नहीं हुआ, तो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन की हालत दूसरे अफ़ग़ानिस्तान जैसी हो जाएगी। इसमें कुछ नुक़सान रूस तो को भी उठाना पड़ेगा। हालाँकि अभी तक के हालात में रूस सब पर भारी पड़ा है। सन् 1992 में अफ़ग़ानिस्तान के साथ यही हुआ था, जब रूस वहाँ काफ़ी दिन तक फँसा रहा था; उसका मक़सद भी हल नहीं हुआ था। बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। रूस अब सोवियत संघ के जमाने के विपरीत बहुत शक्तिशाली हो चुका है। उसने पुतिन के शासनकाल में ख़ुद को आर्थिक से लेकर सैन्य स्तर तक बहुत मज़बूत किया है। मध्य एशिया में उसकी पकड़ पहले से कहीं मज़बूत हुई है और आधुनिक हथियार उसकी सबसे बड़ी ताक़त हैं। उसके परमाणु हथियार तो किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं।

रूस पर प्रतिबंध

रूस के आक्रमण के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवीय कोष ने यूक्रेन के लिए दो करोड़ डॉलर और ईयू आर्थिक सहायता कोष में 1.5 अरब यूरो देने की योजना बनायी है। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और अन्य देशों ने रूस पर नये और कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उन्होंने रूस की कार्रवाई की निंदा भी की है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हमले के बाद कहा कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने मॉस्को पर बहुत गम्भीर प्रहार करने का फ़ैसला किया है। इसके तहत रूसी लोगों पर और प्रतिबंध लगाने के अलावा वित्त, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों पर ज़ुर्माना लगाना शामिल है।

इस बीच रूसी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने रूस आने जाने वाली ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले ब्रिटेन ने रूसी उड़ान कम्पनी एयरोफ्लोत की उड़ानों पर पाबंदी लगा दी थी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि हम स्थिति में बलपूर्वक बदलाव की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किशिदा ने इसके साथ ही नये दंडात्मक क़दमों की भी घोषणा की, जिसमें रूसी समूह, बैंकों और व्यक्तियों के वीजा और सम्पत्ति को फ्रीज किया जाना शामिल है।

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कहा कि रूस के निर्णय से अनगिनत निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। उन्होंने रूसी अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने समेत विभिन्न पाबंदियाँ लागू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने भी बैठक की और हालात पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष को दी जाने वाली दो करोड़ डॉलर की धनराशि से यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में दोनेत्स्क और लुगांस्क और अन्य हिस्सों में आपात अभियानों में मदद मिलेगी।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने कहा कि उनका देश अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों का समर्थन करेगा; लेकिन एकतर$फा प्रतिबंधों पर विचार नहीं करेगा। परमाणु संकट के समाधान के प्रयास भी कमज़ोर दक्षिण कोरिया ने इसलिए सतर्क रुख़ अपनाया है; क्योंकि उसकी अर्थ-व्यवस्था काफ़ी हद तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है। हालाँकि ताइवान ने घोषणा की कि वह रूस के ख़िलाफ़ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का समर्थक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऐसे समय में जब ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप और जापान मिलकर रूस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं चीन की सरकार रूस को व्यापार पाबंदियों में ढील देने की बात कह रही है। यह अस्वीकार्य है।

पुतिन की कल्पना

इतिहास को याद करें, तो सन् 1991 में जब सोवियत संघ अमेरिका के साथ जारी शीतयुद्ध के दौरान टूट गया था, तो उसके कई हिस्से हो गये। यह 25 दिसंबर, 1991 का दिन था, जब रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर से विराट सोवियत संघ का झण्डा उतर गया और रूसी झण्डा चढ़ाया गया, तो राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बोचेव ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके बाद बोरिस येल्तासिन राष्ट्रपति बने, जिनके वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत घनिष्ट सम्बन्ध थे। यह येल्तसिन ही थे, जिन्होंने पुतिन को रूस की राजनीति में बढऩे के लिए सीढ़ी का काम किया। पुतिन ने तरक़्क़ी करते हुए 26 मार्च, 2000 को रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता और सन् 2004 में 70 फ़ीसदी मतों के साथ फिर से राष्ट्रपति बन गये। उनके क़रीब से जानने वाले बहुत ही कम लोग हैं। लेकिन जो हैं, उनमें से कुछ का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन के मन का सोवियत संघ के विघटन का घाव कभी नहीं भरा और वह वृहद् सोवियत संघ की आज भी कल्पना करते हैं।

भारत पर प्रभाव

भारत के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध पर स्थिति काफ़ी पेचीदा थी। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया और बातचीत से मसले को हल करने पर ज़ोर दिया। जानकारों का कहना है कि यह युद्ध भारत की राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक स्थिति को बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा। यूरोप या रूस में किसी एक को चुनना भारत के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। ज़ाहिर है इस युद्ध ने गुटनिरपेक्ष नीति की सार्थकता को प्रासंगिक कर दिया है। युद्ध भविष्य में बड़ा रूप लेता है, तो भारत की अर्थ-व्यवस्था बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी। भारत और यूक्रेन के बीच लम्बे समय से मज़बूत व्यापारिक रिश्ते हैं। यदि हाल के वर्षों का ग्राफ देखें, तो ज़ाहिर होता है कि भारत यूक्रेन के लिए दुनिया का 15वाँ सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है। यही नहीं, भारत के लिए यूक्रेन 23वाँ सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है। युद्ध दोनों देशों के व्यापारिक हितों को तबाह कर सकता है।

भारत बड़े पैमाने पर कुकिंग ऑयल यूक्रेन से आयात करता है। इसके अलावा लोहा, स्टील, प्लास्टिक, इनॉर्गनिक केमिकल्स आदि कई वस्तुओं को यूक्रेन से आयात करता है। दूसरी तरफ़ यूक्रेन के अलावा कई यूरोपीय देशों में भारत दवा, बॉयलर मशीनरी, मैकेनिकल अपल्यांस आदि चीज़ें का निर्यात करते हैं। युद्ध से दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात होने वाली वस्तुओं की सप्लाई फ़िलहाल बन्द हो गयी है। दूसरी बात, जो तबाही रूस ने यूक्रेन में की है, उससे उबरने में उसे अब बहुत समय लग जाएगा। इसका सीधा असर महँगाई पर पड़ेगा। आने वाले समय में कई ज़रूरी वस्तुओं की क़ीमतों में वृद्धि हो सकती है। भारत अब तक बड़े पैमाने पर खाने के तेल (कुकिंग ऑयल) को यूक्रेन से आयात करता आ रहा था। युद्ध के बाद अब यह आयात यूक्रेन से नहीं होगा। इस स्थिति में भारत सरकार सूरजमुखी तेल (सनफ्लावर ऑयल) के आयात के लिए दूसरे देशों के विकल्प की तलाश करेगी। हालाँकि आयात शिफ्टिंग नियमों के चलते सरल नहीं। लिहाज़ा खाने के तेलों की क़ीमतें आसमान पर पहुँच सकती हैं, जो कि भारत में पहले ही काफ़ी ऊपर हैं।

युद्ध से वैश्विक आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। कोरोना महामारी के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन पहले से ही दुर्दशा झेल रही है। महामारी कुछ थमने से जो उम्मीद जगी थी, वह युद्ध के बाद फिर धुँधली पड़ गयी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत में महँगाई काफ़ी बढ़ेगी। युद्ध ज़्यादा बढ़ता है, तो कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की क़ीमतों बड़ी वृद्धि होगी, जो भारत की मुद्रास्फीति का ग्राफ बढ़ाएगी। भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर युद्ध का गहरा असर दिखेगा। व्यापारिक गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे और देश का आयात ख़र्च बढ़ेगा। इसका असर व्यापार घाटे पर पड़ेगा तथा यह और ऊपर जाएगा। फ़िलहाल तो कच्चे तेल के बढ़ते दामों का भार ऑयल एंड गैस की मार्केटिंग कम्पनियों ने ग्राहकों पर नहीं डाला है; लेकिन इसका कारण देश में चल रहे पाँच विधानसभाओं के चुनाव हैं। देश में 10 मार्च के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम में एकमुश्त बढऩे की पूरी सम्भावना है। तेल के दाम बढऩे से माल ढुलाई महँगी होंगी और खाने-पीने की चीज़ें जैसे सब्जियों-फल, दालें, तेल आदि के रेट महँगे होंगे।

यह महँगाई रिजर्व बैंक के अनुमानित आँकड़ों से ऊपर चली जाएगी, जिससे देश का केंद्रीय बैंक दरें बढ़ाने पर मजबूर होगा। एक्सचेंज रेट पर भी असर आएगा; क्योंकि रुपये की क़ीमतों में और गिरावट आ सकती है। एक्सचेंज रेट पर असर आने से भारत का कुल ट्रेड $खर्च भी बढ़ेगा। यही नहीं, रूस से आयात-निर्यात (इंपोर्ट-एक्सपोर्ट) के आँकड़े देखें, तो साल 2021 में भारत ने कुल 550 करोड़ डॉलर का निर्यात रूस को किया है और 260 करोड़ डॉलर का आयात रूस से किया है। सन् 2021 में भारत का रूल को जाने वाला थर्मल कोल आयात 1.6 फ़ीसदी से घटकर 1.3 फ़ीसदी पर आ गया था। अब इसमें और कमी आने की सम्भावना है। इसके अलावा भारत रूस से कच्चा तेल भी आयात करता है। सन् 2021 में भारत ने रूस से 43,000 बीपीडी क्रूड आयात किया है।

भारत का रूस से होने वाले कच्चे तेल का कुल आयात केवल एक फ़ीसदी है, जबकि गैस आयात 0.20 फ़ीसदी है। हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गैल) का एलएनजी के लिए गाजप्रोम के साथ अनुबंध हुआ है। इसके तहत 20 वर्षों तक 25 लाख टन सालाना आयात का अनुबंध हुआ है। रूस पर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाये हैं, उनमें तेल और गैस के निर्यात पर रोक शामिल नहीं है और रूस कच्चे तेल और गैस का निर्यात करता रहेगा। यह कुछ राहत की बात है अन्यथा भारत की ओएनजीसी जैसी कम्पनी के तेल की विदेशी यूनिट्स सबसे ज़्यादा रूस में ही हैं।