कुछ बरस पहले एक दिन सुबह-सुबह बिंदु (बदला हुआ नाम) का फोन आया. वो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी. मुझे थोड़ा-बहुत अंदाजा तो लग गया लेकिन बिंदु ने जो बताया, वह मेरी कल्पना से परे था. बिंदु अपनी पीड़ा साझा करते हुए कभी सिसकती और कभी रोने लग जाती. वह अपने संपादक के किस्से सुना रही थी. जिस न्यूज एजेंसी में वह काम करती थी उसके संपादक अपने कर्मचारियों से बहुत ही बदतमीजी से पेश आते थे. दफ्तर में एक-दो लोग ही थे जिन पर उनके नेह की बारिश होती थी, वरना सभी उनके आगे खुद को करमजला ही मानते थे. मानें भी तो क्यों नहीं? नई दिल्ली के आरके पुरम स्थित ऑफिस से आखिरी दिन जब बिंदु उनसे बेइज्जत होकर अपने घर के लिए बस में सवार हुई तो उसे अपने स्टॉप पर उतरने का होश ही नहीं रहा. बदरपुर में जब बस आखिरी स्टॉप पर रुकी और सभी के उतरने के बाद भी वह बस में ही बैठी रही तो कंडक्टर ने आकर कहा, ‘बहन जी उतर जाओ. बस आगे नहीं जाएगी. कहां जाना है, आपको?’ बिंदु मानो किसी दुःस्वप्न से अचानक बाहर निकल आई हो. उसने कंडक्टर से पूछा, ‘आप मुझे कहां ले आए? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है.’ बस कंडक्टर संवेदनशील व्यक्ति था, उसे समझ में आ गया कि वह किसी परेशानी में है. उसने बिंदु से मोबाइल लिया और उसमें फीड नंबर में से मां का नंबर निकालकर उन्हें फोन किया. कंडक्टर ने मां को बात समझाई, घर का पता लिया और ऑटो वाले को पता देकर बिंदु को घर के लिए रवाना किया. इस घटना के लगभग पंदह-बीस दिन बाद बिंदु ने मुझे फोन किया था.

कुछ बरस पहले एक दिन सुबह-सुबह बिंदु (बदला हुआ नाम) का फोन आया. वो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी. मुझे थोड़ा-बहुत अंदाजा तो लग गया लेकिन बिंदु ने जो बताया, वह मेरी कल्पना से परे था. बिंदु अपनी पीड़ा साझा करते हुए कभी सिसकती और कभी रोने लग जाती. वह अपने संपादक के किस्से सुना रही थी. जिस न्यूज एजेंसी में वह काम करती थी उसके संपादक अपने कर्मचारियों से बहुत ही बदतमीजी से पेश आते थे. दफ्तर में एक-दो लोग ही थे जिन पर उनके नेह की बारिश होती थी, वरना सभी उनके आगे खुद को करमजला ही मानते थे. मानें भी तो क्यों नहीं? नई दिल्ली के आरके पुरम स्थित ऑफिस से आखिरी दिन जब बिंदु उनसे बेइज्जत होकर अपने घर के लिए बस में सवार हुई तो उसे अपने स्टॉप पर उतरने का होश ही नहीं रहा. बदरपुर में जब बस आखिरी स्टॉप पर रुकी और सभी के उतरने के बाद भी वह बस में ही बैठी रही तो कंडक्टर ने आकर कहा, ‘बहन जी उतर जाओ. बस आगे नहीं जाएगी. कहां जाना है, आपको?’ बिंदु मानो किसी दुःस्वप्न से अचानक बाहर निकल आई हो. उसने कंडक्टर से पूछा, ‘आप मुझे कहां ले आए? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है.’ बस कंडक्टर संवेदनशील व्यक्ति था, उसे समझ में आ गया कि वह किसी परेशानी में है. उसने बिंदु से मोबाइल लिया और उसमें फीड नंबर में से मां का नंबर निकालकर उन्हें फोन किया. कंडक्टर ने मां को बात समझाई, घर का पता लिया और ऑटो वाले को पता देकर बिंदु को घर के लिए रवाना किया. इस घटना के लगभग पंदह-बीस दिन बाद बिंदु ने मुझे फोन किया था.

बिंदु कई महीनों से परेशान थी. मुझे 15-20 दिन में उसका फोन जरूर आ जाता था. बातचीत का 95 फीसदी हिस्सा किसी दूसरे संस्थान में नौकरी मिलने की संभावना को लेकर ही केंद्रित होता था. मैं भी बिंदु के साथ उसी न्यूज एजेंसी में काम करता था. नौकरी की खोज में दो महीने की अथक मेहनत के बाद उस न्यूज एजेंसी की नौकरी को मैंने तीन महीने में ही अलविदा कह दिया था.

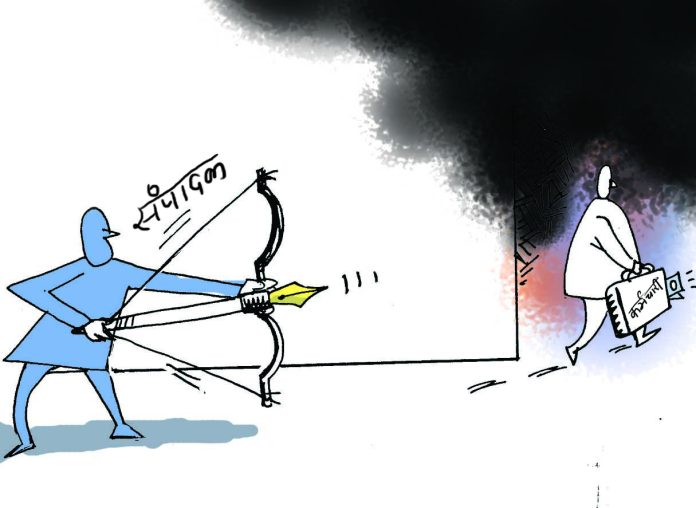

बिंदु हमारे संपादक की प्रताड़ना का अक्सर शिकार होती थी. बिंदु कौन थी? वह दिल्ली की एक पॉश इलाके के बीच बसी एक कच्ची कॉलोनी में रहती थी. अपने घर की महिला सदस्यों के बीच पढ़-लिखकर नौकरी करने वाली संभवतः पहली महिला थी. वह हमेशा साधारण कपड़ों में होती और उसकी बातचीत के लहजे से किसी को भी उसकी सादगी का पता सहजता से लग सकता था. वह सीधी होने के साथ थोड़ी दब्बू भी थी या हो गई थी. नौकरी संभवतः उसकी मजबूरी रही होगी. शायद इसलिए दबना उसने अपने लिए तय कर रखा था क्योंकि हम जब उससे कहते कि तुम संपादक से बात करो तो वह टाल देती. कभी जवाब न देना भी उसकी प्रताड़ित होने की एक बड़ी वजह रही हो. हमारे संपादक को अपने मातहतों को प्रताड़ित करने में मजा आता था. उन्होंने अलग-अलग मातहतों को प्रताड़ित करने के अलग-अलग दिन तय कर रखे थे. मेरे लिए गुरुवार का दिन तय था. वह अक्सर मेरी कॉपियों में मात्रा की गलतियां लगाकर मुझे बुलाते और कहते कि इस तरह की दिक्कतें रहेंगी तो फिर मेरे साथ चलना मुश्किल होगा. किसी को नौकरी पर रखने से पहले वह पूरे तीन दिन तक उससे काम करवाते. यह उनके परीक्षा लेने का एक अनोखा ढंग था. मेरी समझ में यह कभी नहीं आया कि इतना ठोंक-बजाकर नौकरी देने के बाद भी उनका हर मातहत चंद दिन बाद ही खोटा सिक्का क्यों साबित होने लग जाता था? वे अक्सर भाषण देते हुए कहते, ‘जर्नलिज्म शुड फ्लो इन योर ब्लड.’ अब ये संपादक एक बड़े एनजीओ में पीआर का काम देख रहे हैं.

जब वे अपने बॉस के सामने होते तो उनके दोनों हाथ सामने की ओर बंधे हुए होते और हर बात पर हामी भरने के जोश से भरे होते. उनके मुंह से सेना की जवान की तरह दो शब्द ही निकलते ‘यस सर… यस सर…’ हिंदी पत्रकारिता में यह गुण-दोष उनके जैसे तमाम कड़क और पीड़ित करने को आतुर दिखने वाले लोगों में समान रूप से पाया जाता है. मीडिया के तहखाने में प्रताड़ना के ऐसे हजारों किस्से दबे हुए जो कभी तनु और कभी बिंदु के माध्यम से मजबूरी में ही बाहर आ पाते हैं. टीवी पत्रकारिता को नया आयाम देनेवाले एसपी सिंह ने शायद इन संपादकों के आचरण के अनुभव के बाद ही अपने मित्रों से कहा था, ‘संपादक अपने कमरे में तानाशाह होता है.’