शिवेन्द्र राणा

द्वितीय विश्वयुद्ध की घोषणा होने पर यूनाइटेड किंगडम के मंत्रिमंडल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री चर्चिल ने सभी मंत्रियों से अपने-अपने मंत्रालय का बजट अभ्यर्पण (सरेंडर) करने का निवेदन किया, क्योंकि देश अब युद्ध में उतरने वाला था। एक-एक करके सारे मंत्रियों ने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किये। अंत में संस्कृति मंत्री हस्ताक्षर के लिए उठे। चर्चिल ने तेज़ आवाज़ में कहा- ‘आप नहीं श्रीमान! क्योंकि ये संघर्ष ही अपनी राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए है। अपनी संस्कृति को खोकर हम अपनी राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय अस्तित्व को गँवा देंगे। इसलिए आप अपने मंत्रालय का बजट अभ्यर्पित न करें। आपको पूर्ववत् कार्य करना है।’

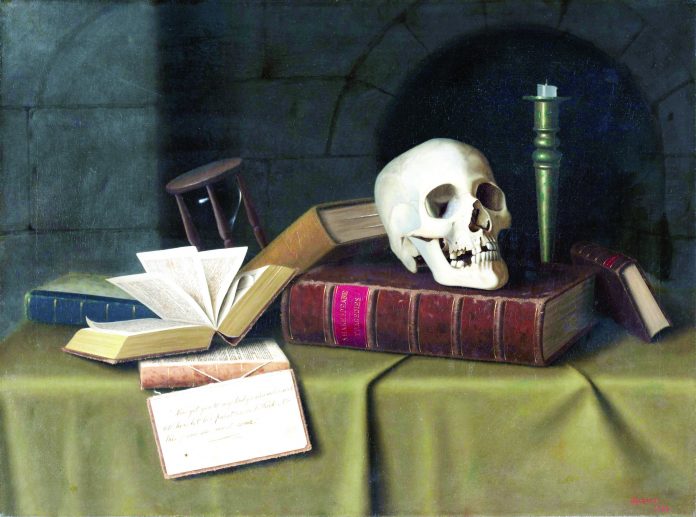

यह संस्कृति एवं साहित्य की महत्ता है। साहित्य संस्कृति के निर्माण के आधार तत्त्वों में शामिल है। साहित्य हर दौर की सभ्यता की आत्मा का चित्र उकेरता है। बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा सृजित साहित्य समाज को उचित दिशा दिखाता है। साहित्य एवं साहित्यकारों का पोषण एवं सम्मान देश की अस्मिता के लिए निहायत ज़रूरी है; क्योंकि इसके बिना संस्कृति का प्रसार और समृद्धि दोनों कठिन हैं। लेकिन आधुनिक भारतीय समाज की स्थिति थोड़ी अलग या संभवत: थोड़ी विद्रूप है। एक राष्ट्रीय स्तर के टीवी चैनल ने हाल ही में अपनी वार्षिक परंपरा के अंतर्गत साहित्य समर्पित कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में आमंत्रित जिन तथाकथित विद्वतजनों को साहित्यकारों के रूप प्रचारित करते हुए अतिथि वक्ता के तौर पर बुलाया गया, उनमें विक्की कौशल, दिव्येंदु शर्मा, अनुभव बस्सी, विकास दिव्यकृति आदि शामिल हुए। तथाकथित साहित्यकारों की यह सूची हैरानी भरी थी। साहित्य सम्मेलन में अभिनेताओं, कॉमेडियन, कोचिंग संचालक बुलाने का मंतव्य समझना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि यह संस्थान विशेष या क्षेत्र विशेष की समस्या है, बल्कि यह गिरावट सम्पूर्ण व्यापकता से प्रकट हुई। भारत के राष्ट्रीय परिदृश्य में साहित्य का जो आभासी आभामण्डल निर्मित हुआ है, वो नितांत खोखला है। क्योंकि वह साहित्य नहीं, बल्कि बाज़ारोन्मुख है। अभी पिछले दिनों नई दिल्ली में वल्र्ड इकोनॉमी फोरम का आयोजन हुआ, जिसमें फ़िल्म निर्माता करण जौहर और अभिनेत्री आलिया भट्ट आमंत्रित किये गये थे। अब क्या देश इनसे आर्थिकी की दिशा पर निर्देशन लेगा?

तो क्या विश्वगुरु बनने की तक़रीरों एवं नव उत्थान के नारों से पैदा हुए शोर बाज़ारवादी भटकाव का शिकार है? क्या ये अजीब नहीं कि अब राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य की अभिव्यंजना का मुज़ाहिरा अब ऐसे हो रहा है। और यदि यह सब राष्ट्रीय व्यवहार का हिस्सा बनता जा रहा है, तो यक़ीन मानिए यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के नैतिक-वैचारिक दिवालियापन की सूचक है। यह इस देश की राजनीतिक-सामाजिक या साहित्यिक ही नहीं, बल्कि हर व्यवस्था का दोष है कि अमूमन सही कुर्सी पर आपको ग़लत लोग मिल जाएँगे। वास्तविक सम्मान के अधिकारी तो अँधेरे कोनों में पड़े हैं। अब जनसत्ता के सहयोगी संपादक सूर्यनाथ का उदाहरण लीजिए। साहित्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर सूर्यनाथ एक साहित्यकार के रूप आज भी राष्ट्रीय पटल पर गुमनाम चेहरा हैं, जिनकी श्रेष्ठ रचनाधर्मिता आज भी प्रचारात्मक मंचों पर अपने क़द के अनुरूप सम्मान नहीं पा पायी। आज तक किसी भी बड़े तथाकथित साहित्य मंच पर उनकी उपस्थिति दर्ज हुई हो, ऐसा याद नहीं आता। जबकि उन्हें प्रेमचंद पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का यशपाल पुरस्कार, प्रसारण विभाग का भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार और हिन्दी अकादमी दिल्ली के बाल एवं किशोर पुरस्कार, निकट ही उन्हें बाल उपन्यास कौतुक ऐप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन घोर पूँजीवाद के मुरीदों को ऐसे साहित्यकारों का सम्मान करना सीखना है। हालाँकि यह कठिन है। क्योंकि पूँजीवाद की सबसे बड़ी समस्या मानव जीवन के हर पहलू में अर्थ यानी लाभ तलाशना होता है; चाहे उसके लिए सभ्यता, संस्कृति या साहित्य को ही बाज़ार में बैठाना पड़े। उसके बदले आपको गाली गलौज में माहिर यूट्यूबर, भड़ैती करने वाले सिनेमाई लोग थोक के भाव से ऐसे मंचों पर राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान देते दिख जाएँगे। ऐसे आयोजकों को क्या लगता है कि साहित्यिक मंचों पर ढपोरशंखों को आमंत्रित करके वो साहित्य की नयी धारा स्थापित कर रहे हैं? हो सकता है कि ऐसा हो भी; लेकिन यह धारा भड़ैंती की ही मानी जाएगी, साहित्य की नहीं।

तो क्या वाग्देवी के उपासकों को कह देना चाहिए कि वे किसी और सभ्य समाज के साथ जाएँ? क्योंकि नैतिक पतनशीलता की ओर अग्रसर यह समाज उनकी रचनाधर्मिता को सम्मान देने की योग्यता धारण नहीं करता। वैसे भी जिस समाज में साहित्य के मंच द्वि-अर्थी संवादों, फूहड़ यौनिकता, ओछे हास्य का स्रोत बन गये हों, ऐसा ओछा साहित्य रचने वालों से बेहतर रचनाधार्मिता की उम्मीद रखना स्वयं में मूर्खता है; भले ही वे बड़े-बड़े सम्मान ही क्यों न पा लें।

हालाँकि साहित्य की बाज़ारोन्मुख संस्थाएँ यह कह सकती हैं कि वे अपने मंच का मनचाहे प्रयोगों के लिए स्वतंत्र हैं। यह एक पक्ष हो सकता है। किन्तु एक दूसरा पक्ष यह भी है कि समाज के लिए जब आप कुछ कहते या करते हैं, तो वह आम लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए उसमें फूहड़ता और बकवास नहीं परोसी जानी चाहिए। अत: जब आप राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता, साहित्य या राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में हैं, तब तो आपको अधिक सचेत रहने की ज़रूरत है। हालाँकि प्रश्न तो राष्ट्रीय समाज को स्वयं से करना है कि उसे किसी स्तर के बुद्धिजीवियों या यूँ कहें कि भांड और साहित्यकारों में से किसका नेतृत्व ग्रहण करना है? हो सकता है कि कोई प्रो. अमत्र्य सेन या सुब्रमण्यम स्वामी का वैचारिक विरोधी हो या उनके राजनीतिक पूर्वाग्रह से असहमति रखता हो, किन्तु इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि इनके विकल्प के रूप में आप राखी सावंत एवं एलविश यादव से अर्थशास्त्र का ज्ञान लेना शुरू कर दें।

राष्ट्रीय जीवन का यथार्थ यह है कि नयी पीढ़ी अपनी ज़बान बोलने में शर्माती है। जो बोलते हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है; बल्कि दिनोंदिन भाषाई मर्यादा अपने निम्नतम स्तर की ओर अग्रसर है। देशीय भाषाओं के प्रति अनभिज्ञता और आंग्ल भाषा का प्रयोग सामाजिक रूप से गौरवान्वित होने का बाइस बन चुका है। लिखने में रोमन तरीक़ों का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि हमने साहित्य का स्तर गिराया है। सही रचनाकारों की अवहेलना करते जा रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं हमारा समाज सुसभ्य और सुसंस्कृत हो।

इसलिए वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर चिन्तन एवं विमर्श के निम्नतम स्तर पर बहुत आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अशोभनीय बयान बिहार विधानसभा में दिया, वह उनके उसी अवचेतन मन में पल रहा विचार होगा, जो वर्तमान वैचारिक स्तर का हिस्सा है। इस भाषाई असंवेदनशीलता का प्रसार इतना व्यापक है कि राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी को पप्पू बुला रहा है, तो कोई पनौती। परोक्षत: इसे साहित्य जगत में पैठी अव्यवस्था का प्रसार माना जाना चाहिए। आज यदि राजनीतिक-सामाजिक स्तर पर भाषाई मर्यादा ढही है; समाज का नैतिक पतन हुआ, तो उसके मूल में यही साहित्य गिरावट और साहित्यकारों के प्रति समाज का असंतुलित रवैया है। जब वेद-वेदांग एवं नैतिक शास्त्र के स्थान पर कामुकता को साहित्य श्रेष्ठता मिलने लगे, तब आप कैसे राष्ट्रीय चरित्र के नैतिक उन्नयन की उम्मीद करेंगे? बल्कि आपको चारित्रिक पतनशीलता के लिए तैयार रहना चाहिए।

इसका परोक्ष नकारात्मक प्रभाव यह पड़ता है समाज में रचनाकारों की रचनाधर्मिता मरने लगती है। रचनाशीलता एक नैसर्गिक गुण है। अभ्यास द्वारा लेखन का प्रयास तो किया जाता है; लेकिन उत्कृष्ट क़िस्मत की रचनाएँ नैसर्गिक प्रकृति प्रदत्त गान वाले रचनाकारों के क़लम से ही उपजती हैं। किन्तु यदि ऐसे रचनाकारों का समाज यथेष्ट सम्मान नहीं करता, तो कहीं-न-कहीं अपनी मौलिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रचनाकारों का झुकाव अर्थोपार्जन की ओर होता है। हालाँकि अपनी रचनाओं का सम्मान न मिलने से उनके मन में कहीं-न-कहीं एक क्षोभ पैदा होता है। नतीजतन उनके क़लम की धार कमज़ोर होने लगती है। जब भी किसी समाज में क़लम अपमानित हो, मर्दित हो, उपेक्षा व प्रताडऩा का शिकार हो, तो यह केवल उस क़लमकार का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का अपमान है। एक राष्ट्रीय समाज के रूप साहित्य के नाम पर भौंडेपन का प्रदर्शन और वास्तविक रचनाशील वर्ग की उपेक्षा करके हम यही तो कर रहे हैं। सच कहें, तो अपमान एवं उपेक्षा से अभ्यांतर देश का वास्तविक साहित्यकार वर्ग रचनाधर्मिता से विरक्त हो रहा है। यदि भविष्य श्रेष्ठ साहित्य की रचना से अकालग्रस्त होता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय समाज को उठानी ही पड़ेगी; क्योंकि इस दुरावस्था का निमित्त भी तो वही है। और बात सिर्फ़ इतनी-सी ही नहीं है। मात्र मंचीय तालियों एवं खोखले तमग़ों से पेट की क्षुधा शान्त नहीं होती। उसके लिए अर्थ का होना भी ज़रूरी है। सरस्वती एवं लक्ष्मी की समन्वित आराधना ही मानव जीवन को संतुलित रखती है। हर लोकतान्त्रिक राष्ट्र की तरह भारत सरकार भी साहित्य संरक्षण के मद में धन ख़र्च कर रहीं है; लेकिन वो वास्तविक लाभार्थियों तक कितना पहुँच रहा है या पहुँच भी रहा है कि नहीं? यह जानना ज़रूरी है। ऊपर से नौकरशाही के असाधारण प्रसार ने साहित्यिक संस्थाओं के लिए और मुसीबत पैदा कर दी है। इनकी हर जगह पैर पसारने एवं घुसपैठ की षड्यंत्री कुत्सित मानसिकता ने साहित्यिक संस्थाओं को अकर्मन्यता एवं लालफीताशाही का गढ़ बना दिया है। ख़ैर इस विषय पर अलग से बहस आयोजित हो सकती है। हालाँकि क्या इन सबके चलते साहित्यकार वर्ग को नकारात्मकता दर्शाते हुए अपने कर्तव्य से पीछे हट जाना चाहिए? नहीं। हज़रते इक़बाल कहते हैं :-

‘‘रम्ज़-ए-हयात जोई जुज़दर तपिश नयाबी

दर क़ुलजुम आरमीदन नगस्त आबे जूरा।’’

अर्थात् ‘अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज है, तो वह तुझे संघर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलने का। सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है।’

यही वह संदेश है, जो साहित्य के वास्तविक साधक ग्रहण करते हैं और साहित्य के नाम पर लफ़फाज़ी करने वालों को भी इसे ग्रहण करना चाहिए। अपने वजूद की लड़ाई यह साहित्यकारों खुद ही लडऩी और जीतनी है, ताकि वे समाज को सकारात्मक दिशा में दे सकें। साहित्य की आवाज़ संस्थाओं द्वारा पैसा कमाने की चकाचौंध और नाटकीय चीख-चिल्लाहट में धीमी ज़रूर पड़ी है; लेकिन गर्त में नहीं दबी है। इस धीमी आवाज़ को भावी पीढिय़ाँ अवश्य सुनेंगी और वाग्देवी की इन वरद संतानों के पक्ष में खड़ी होंगी।