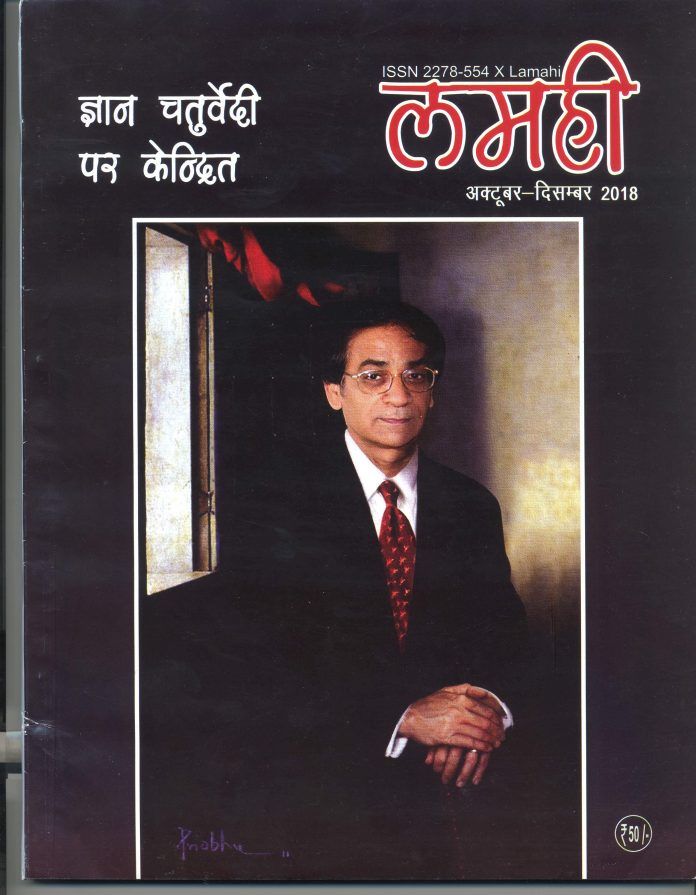

प्रख्यात लेखक और व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी को इस साल प्रतिष्ठित लमही सम्मान से नवाजा गया है। यह सुखद है कि ‘लमही’ पत्रिका ने अपना ताज़ा अंक अक्टूबर-दिसम्बर 2018 ज्ञान चतुर्वेदी पर ही केन्द्रित किया है। इस अंक के सम्पादकीय में विजय राय ने ठीक ही लिखा है कि व्यंग्य में आलोचना की परम्परा क्षीण है या फिर हवाई हमले हैं। व्यंग्य साहित्य की एक ऐसी विधा है, जिसके जरिये दुनिया-जहान की सारी विसंगतियों पर बेहद सार्थक प्रहार किया जा सकता है। एक दौर था जब हरिशंकर परसाई जैसे महान रचनाकारों ने व्यंग्य विधा को जीवन्त करके हिन्दी साहित्यकारों और पत्रकारों के सामने एक ऐसी नजीर पेश की थी जिसे हिन्दी समाज बहुत आगे बढ़ा सकता था। पर, दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं सका। लघु पत्रिका आन्दोलन के जरिये व्यंग्य की विधा दो दशक पहले थोड़ी बढ़ी ज़रूर थी और अख़बारों में भी व्यंग्य के लिए स्तम्भ आदि शुरू किये गए थे। लेकिन आज के व्यंग्य की समस्या भी यही है कि अधिकांश व्यंग्यकार अखबारीपन के शिकार होकर रिड्यूस हो गए। उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में व्यंग्य विधा का उतना विकास नहीं हो पाया, जितना होना चाहिए था। हर्ष का विषय है कि अपेक्षाकृत उपेक्षित इस विधा से जुड़े एक व्यक्ति यानी ज्ञान चतुर्वेदी पर प्रतिष्ठित पत्रिका ‘लमही’ ने अपना विशेषांक प्रकाशित किया है। ‘लमही’ का यह विशेषांक अपने सम्पादकीय में ही इस बात की नोटिस ले लेता है कि हम एक ऐसे ख़तरनाक समय में हैं, जहाँ जीवन और साहित्य दोनों में व्यंग्यकर्म की उपादेयता सवालों के घेरे में है। अख़बारों, पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित समकालीन जनमाध्यमों में व्यंग्य के जिस रूप और स्तर को हम पढ़, सुन और देख रहे हैं वह हमारी समृद्ध व्यंग्य परम्परा का काफी गिरता हुआ ग्राफ़ है।

लमही पत्रिका शीघ्र ही अपने प्रकाशन के बारहवें वर्ष में प्रवेश कर जाएगी। शायद ही हिन्दी की कोई ऐसी विधा हो, जिस पर इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिये सार्थक बातचीत और संवाद न किया गया है। इस विशेषांक में दीर्घकालीन मानव सभ्यता की परम्परा की पड़ताल करते हुए यह खँगालने की कोशिश की गई है कि हम व्यंग्य क्यों लिखते या पढ़ते हैं? ज्ञान चतुर्वेदी के व्यंग्य लेखन और मौजूदा परिदृश्य का जायजा लेने वाले इस अंक में अनेक चर्चित लेखकों की टिप्पणियाँ और लेख मौजूद हैं। गौतम सान्यान ने ज्ञान चतुर्वेदी की कृति ‘पागलख़ाना’ पर बेहद सटीक लिखा है। पागलख़ाना कृति है ही ऐसी जिसमें उन पागलों की कथा है जो जीवन को बाज़ार से बड़ा मानते रहे। गौतम सान्याल लिखते हैं, ‘इस गद्यकृति का एपेसेण्टर यानी अभिकेन्द्र स्पष्ट है… आज के दिन भारतीय जीवन पर बाजार का सर्वास्पद वर्चस्व और उस वर्चस्व के आतंक से उद्भूत हताहत मानविकी स्थितियाँ या मानसिक विक्षिप्तियाँ (भी जगजाहिर ही हैं)।’ जहाँ पहले के उपन्यासों में व्यक्तिपरक चरित्र होते थे, उनकी निजी विशेषताएँ होती थीं, वहीं आज गद्यकृतियों का चरित्र संज्ञासूचक नहीं बल्कि सार्वनामिक हो गया है। पहले के पात्र कथावस्तु के संचालक होते थे, जैसे – ‘होरी’ या ‘हीरामन’ या फिर ‘रागदरबारी’ के ‘रुप्पन’ या ‘वैद्यजी’ आदि। पर आज, उदाहरण के लिए, ‘पागलख़ाना’ नामक कृति में बाजार के आतंक से उपजे ‘वह’ का एक अन्तहीन सिलसिला दिखाई देता है। एक ‘वह’ है, जो अपनी आइडेण्टिटी खो चुका है, दूसरा वृद्ध ‘वह’ है जो इस आतंक में है कि उसके बच्चे उसे कहीं ओएलएक्स में न बेच दें (ओएलएक्स एक ऐसी कम्पनी है जो सेकेण्ड-हैण्ड चीज़ों को खरीदती है, बाजार का यह नया और सफल प्रयोग है)। ‘पागलख़ाना’ पर ही ईशमधु तलवार ने भी बेहतरीन विश्लेषण पेश किया है। ‘हम न मरब’ पर प्रभाकर श्रोत्रिय और रामजी तिवारी ने लिखा है। इस कृति में ज्ञान चतुर्वेदी ने एक ऐसे विषय को अपने उपन्यास की कथा के रूप में विन्यस्त किया है, जिस पर हमारे समाज में आमतौर पर बातचीत करना लगभग वर्जित ही माना जाता है। यदि आप अपने घर में भी मृत्यु की बात छेड़ दें, तो थोड़ी देर बाद कोई न कोई इस विषय पर बातचीत को बन्द करा देगा। पर ज्ञान चतुर्वेदी न सिर्फ शाश्वत और वर्जित विषयों को उठाते हैं, बल्कि उसकी समाजसापेक्षता का सन्धान भी करते हैं। मसलन, वे बूढ़े लोगों को लेकर परिवार और समाज में जो हिकारत व्याप्त है, उसका बहुत तीखी प्रस्तुति करते हैं।

‘खामोश! नंगे हमाम में है’ पर आलोक पुराणिक ने शानदार लिखा है। वे लिखते हैं कि ज्ञान चतुर्वेदी उन व्यंग्य लेखकों में हैं जो बहुत अधिक नहीं लिखते, बल्कि बहुत अधिक लिखने के विरोधी हैं। अपने एक लेख में ज्ञान चतुर्वेदी ने व्यंग्यकारों से शिकायत की है कि क्यों व्यंग्यकार इतना अधिक लिखते हैं। इसके उलट ज्ञान जी खुद बहुत पढऩे के समर्थक हैं। इसीलिए उनका लेखन समय व समाज की परिक्रमा करता है। यह सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों से मुठभेड़ करने वाला लेखन है। देश का थर्मामीटर माने जाने वाले व्यंग्य साहित्य में ज्ञान चतुर्वेदी का अपना विशेष स्थान है। स्वयं प्रकाश, पल्लव, अंजनी चौहान, सुशील सिद्धार्थ और प्रेम जनमेजय आदि ने ज्ञान चतुर्वेदी की बहुआयामी रचनाशीलता पर अपने-अपने तरीके से समग्रता में प्रकाश डाला है।

व्यंग्य की ताकत का अन्दाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जो चीज पाँच पृष्ठों में लिखकर नहीं व्यक्त की जा सकती, उसे एक ठोस व्यंग्य रचना अपने दो-तीन वाक्यों में ही अभिव्यक्त कर देती है। समय का खाका खींचने वाला व्यंग्यकार जब समाज को अपने व्यापक चश्मे से देखता है, तो वह प्रेक्षण और प्रहार के नए-नए कोण और नए-नए सूत्र खोजता है। उदाहरण के लिए ‘दंगे में मुर्गा’ ज्ञान चतुर्वेदी की एक ऐसी रचना है, जो नए-नए साहित्यिक औजारों के साथ व्यवस्था के प्रश्नों से मुठभेड़ करती है।

तमाम विधाओं के बीच व्यंग्य का अगर अनोखा स्थान है, तो उसके कुछ ठोस कारण हैं। व्यंग्य की विधा एक तीर से दो निशाने करने में सक्षम विधा है। एक तरफ यह साहित्य को समृद्ध करती है। हमारे हिन्दी समाज में ऐसे-ऐसे दिग्गज व्यंग्यकार हुए हैं, जिन्होंने सामाजिक स्तर पर किसी ख्यातिलब्ध या गम्भीर साहित्यकार से जरा भी कम प्रभाव पैदा नहीं किया। बल्कि इसके उलट उन्होंने साहित्य में व्याप्त व्यतिक्रमों और ओछेपन को भी समय-समय पर उद्घाटित किया है। दूसरी तरफ व्यंग्य विधा पत्रकारिता से भी जुड़ती है क्योंकि सूचना-सम्पन्न होने के मामले में व्यंग्यकार बहुत समृद्ध होता है। उसे देश-दुनिया को देखने-समझने के लिए अपनी निष्पक्ष और तीक्ष्ण पत्रकारीय आँखों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना होता है। एक खास अर्थ में व्यंग्य चिन्तनपरक गद्य की ऐसी गद्यराशि होती है जो न सिर्फ हमारी चिन्तन-प्रणाली को, बल्कि हमारी भाषा को भी समृद्ध करती है। व्यंग्य के इशारे इतने महीन और गहरे होते हैं कि कई बार पाठक मन्द मुस्कान के समुद्र में गोते लगाने लगता है। शायद इसीलिए व्यंग्य को अभिधा की बजाय लक्षणा और व्यंजना से अधिक जोड़ा जाता है।

व्यंग्य का एक तात्पर्य ‘गूढ़ार्थ’ भी होता है। पर जिस तरीके से समाज में सरलीकरण और सतहीकरण बढ़ता चला जा रहा है, उसमें गूढ़ चीज़ों के लिए गुंजाइश ही बहुत कम बची है। कॉर्पोरेटीय संस्कृति और चौबीसों घण्टे के खबरिया चैनलों ने न सिर्फ चारों तरफ हड़बड़ी फैलाई है, बल्कि लोगों के दृष्टिकोण को कुछ हद तक विकृत भी किया है। मनोरंजन माध्यमों के स्तर में आयी गिरावट ने आम जनता को ही नहीं, बल्कि व्यंग्यकारों को भी खासा प्रभावित किया है। शायद इसीलिए व्यंग्यकार और व्यंग्य स्तम्भ तो बहुत हो गये हैं, परन्तु ये सब मिलकर भी पाठकों की गम्भीर जिज्ञासाओं को शान्त कर पाने में सक्षम नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। व्यंग्य के संग्रह तो हजारों छप रहे हैं, लेकिन अच्छा व्यंग्य पढऩे के लिए पाठक तरसकर रह जाने को अभिशप्त हैं। इस विशेषांक ने ज्ञान चतुर्वेदी के बहाने, समस्त व्यंग्य लेखकों के सामने मौजूद ऐसी अनेक चुनौतियों की शल्यक्रिया की है और हर तरफ व्याप्त बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेशर्मी, फूहड़ता और नंगेपन की समस्या का विश्लेषण किया है। निश्चय ही इस अंक को इस तरह समावेशी और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए इसके सम्पादक विजय राय को बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ा होगा, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस अंक में उन्होंने ज्ञान जी पर संग्रहणीय प्रस्तुति के साथ-साथ व्यंग्य विधा की सार्थकता की तलाश भी की है।

यह अंक व्यंग्य लेखकों की घटती लेखन क्षमता के कारणों का भी उल्लेख करता है। खासकर ज्ञान चतुर्वेदी का जो आत्मसंस्मरण है, जिसका शीर्षक ‘अगले जनम मोहे बिटिया ही दीजो’ है, वह बहुत मार्मिक और बारम्बार पठनीय है। सुखद है कि व्यंग्य से जुड़े और इसके ‘पिछड़ेपन’ के तमाम कारण खुद व्यंग्यकार ने गिनाए हैं। जो व्यंग्य पहले सूत्रवाक्यों में या सूक्तिशैली में लिखे जाते थे, अब वे अक्सर बहुत छिछली भाषा का सहारा लेते दिखाई पड़ते हैं। पहले के व्यंग्यों के कुछ वाक्य देखिये – जनता जनार्दन का काम है मीनमेख निकालना और सत्ता पुरुषों का काम है मनोयोग से सवाल-सवाल खेलना; बौद्धिकों की समस्त सम्पदा उनकी रचनाएँ हैं, वे उसे ही रात-दिन ओढ़ते-बिछाते हैं; इंस्टैण्ट कामयाबी का शॉर्टकट अभी भी नक्कालों की पतली गली से ही होकर गुजरता है।

असल में पाठकों को वही व्यंग्य रचनाएँ पसन्द आती हैं, जो उठाए गए विषय के साथ सधा हुआ ट्रीटमेण्ट करती हों, समर्थ प्रतीकों के ज़रिये तीखे बिम्बों का निर्माण करती हों, उपमानों का सटीक उपयोग करती हों, लाक्षणिक प्रयोगों की नजाकत को समझती हों। और ज्ञान चतुर्वेदी का इन कसौटियों पर कोई जवाब नहीं है! शैलियों को लेकर व्यंग्य में किये जाने वाले प्रयोग भी पाठकों को रसविभोर कर दिया करते हैं। व्यंग्य में हास हो सकता है, उपहास भी हो सकता है, पर अन्तत: वह कहता एक बेहद सटीक और सार्थक बात ही है। ज्ञान जी का व्यंग्य लेखन इसके उदाहरण के रूप में हमारे सामने है।

यह व्यंग्य की, और ज्ञान चतुर्वेदी जैसे दक्ष व्यंग्यकार की शक्ति ही है कि व्यंग्य का एक-एक वाक्य मन को तो आह्लादित करता ही है, तमाम रसों को एक साथ पिरो भी देता है। पाठक हँसता भी है, चिन्ता में भी पड़ जाता है और तरोताजा भी महसूस करता है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी विजय राय के सम्पादन में निकलने वाली ‘लमही’ का यह अंक अनेक अन्य अंकों की तरह लम्बे समय तक न सिर्फ याद किया जाएगा, बल्कि लोग बारम्बार पढऩे के लिए इस अंक को अपने पास रखना भी चाहेंगे। एक सौ चौंसठ पृष्ठों की इस पत्रिका का दाम भी बहुत वाजिब है। यह महज पचास रुपये की है, जो पाठकों के लिए अतिरिक्त खुशी की बात है।