विरासतों के अपने देश में कई सौ नगर होंगे जिन्हें हमने दादा-परदादा के मुंह से जाना होगा। इन पुराने शहरों की गलियां एक पूरे शहर की जि़ंदगी की नसें हैं जिनमें हर सुबह जिंदगी रवां होती है।

ऐसा ही एक शहर है दिल्ली। दिल्ली यानी पुराना शहर दिल्ली जहां गलियां किसी ज़माने में खाने-पीने के विभिन्न व्यंजनों, उनके जायके और सुगंध के लिए जानी जाती थी। दिल्ली के लोगों में तब जाति-धर्म की इतनी कटुता भी नहीं थी। इन गलियों का असर इंसान और पूरे समाज पर पड़ता है।

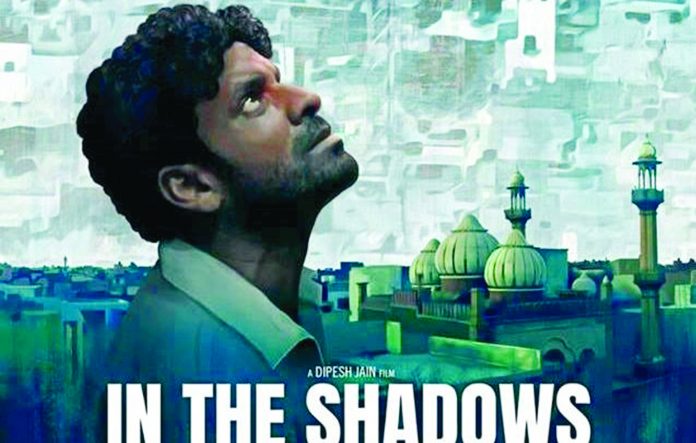

पुरानी दिल्ली पर ढेरों फिल्में बनी हैं। लेकिन फिल्म ‘गली -गुलियां’ की कहानी बेहद अलग और निहायत अलग सी है। इस कहानी को जानने-समझने के लिए फिल्म देखना ज़रूरी है। यह एक फिल्म है जिसमें एक इंसान की आंखों से आप पुरानी दिल्ली की गलियों को, उनके खंडहर होते रूप को जान-समझ सकते हैं। ये गलियां खुद कहीं नहीं जाती। इनमें खड़ी हवेलियों -घरों की छतें एक -दूसरे से ऐसी मिलती हैं कि आप एक छत पर हैं तो छतों से ही गली के दूसरे छोर पर पहुंच सकते हैं। इन गलियों की खासियत यह है कि यहां आप सूरज की रोशनी को महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते। आकाश में इंद्रधनुष देखना हो तो लालकिले के मैदान या सड़क पर जाना पड़ेगा।

इस फिल्म की खासियत यह है कि आपको लगेगा कि इन गलियों में गुजरा हुआ दिन आज है और जो आज है वह भी दसियों साल पुराना । दसियों साल गुजर जाते हैं और लगता है हम तो जहां के तहां हैं। ऐसे में क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि खडूस (मनोज वाजपेयी) आखिर अपना क्या खो रहा है। वह क्या दीवारों से बात करता है? वह अपने कैमरों से किसकी जासूसी करता है? वह किसे देखना चाहता है या सुनना चाहता है। उसकी इददू (ओम सिंह) में क्या दिलचस्पी है। उसे क्यों लगता है कि किददू अकेला है उसे मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। मसलन उसकी ही।

गली गुलिया में अकेलापन खासा उभरा है। जहां कुद्दूस का भाई उससे 23 साल बाद मिलता है । वह कहता है उससे कि उसे तो यहा पता ही नहीं था कि वह पुराने पड़ोस में है। अलबत्ता कुद्दूस का भाई गनेशी (शोरेे) आता रहता है कभी खाने का सामान लेकर और कभी सिर्फ मिलने। कुद्दूस को देखे बिना बीतते जाते हैं कई दिन।

अपने को छिपाए रखने में मनोज वाजपेसी ने गजब का अभिनय किया है। फिल्म की धीमी गति ज़रूर बेचैन करती है पर यही इस फिल्म की जान है। आप देखें ज़रूर।