‘देखिए भैया, हम बहुत मेहनत करके शाम की रोटी का जुगाड़ करते हैं. हमें ये पता है कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ेगा. ऐसे में हम अपनी मेहनत का श्रेय भगवान को नहीं दे सकते. या कहिए कि हम भगवान को नहीं मानते हैं. आपको आपका भगवान रोटी देता होगा, आप मानिए. हमको रोटी हमारी मेहनत की मिलती है. हमको समाज में इज्जत हमारे कर्मों से मिलती है, तो हम इसे ही सबसे बेहतर मानते हैं.’ ये कहना है शांति देवी का. शांति देवी उत्तर प्रदेश के बरूर गांव (कानपुर देहात) की रहने वाली हैं और गांव की प्रधान भी रह चुकी हैं.

शांति ने बीए तक की पढ़ाई की है और लंबे समय तक अपने गांव की प्रधान भी रही हैं. हमारे देश में जहां धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं और उसकी रक्षा के नाम पर आतंकवाद से लेकर दंगे तक होते रहे हैं, वहां शांति देवी जैसे कुछ लोगों की ये बातें अजीब लगती हैं. बहरहाल ऐसा कहने वाली शांति अकेली नहीं हैं. हाल ही में जारी किए गए जनगणना 2011 के आंकड़ों में बताया गया है कि देश में 28 लाख से अधिक लोग छह प्रमुख धर्मों में से किसी का पालन नहीं करते हैं. वे नास्तिक हैं. इनमें से 5.82 लाख उत्तर प्रदेश में हैं. इसमें से एक बड़ा वर्ग अर्जक संघ से जुड़ा हुआ है.

अर्जक संघ उत्तर प्रदेश में सक्रिय सबसे बड़ा नास्तिक समूह है. इसका प्रभाव कानपुर, बस्ती, फैजाबाद, वाराणसी, फतेहपुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में फैला हुआ है. साथ ही इस संघ से बिहार व झारखंड में भी लोग जुड़े हुए हैं. शांति इसी अर्जक संघ से जुड़ी हुई हैं. वे कहती हैं, ‘हम हमेशा से नास्तिक नहीं थे, लेकिन कई साल पहले जब हमारे पति ने ये बातें समझाईं तो लगा कि वह सही बोल रहे हैं. अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि भगवान तो है ही नहीं, फिर हम क्यों फालतू में उनके चक्कर में परेशान होते हैं.’

‘आपके पास चढ़ावे के लिए पैसा है तो आपने पंडित जी, मौलवी जी को घूस दिया और आपके सारे कष्ट दूर. इससे बड़ा मजाक कुछ और हो नहीं सकता है. इस तरह तो आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं’

कुछ ऐसा ही मानना बरूर गांव के पूर्व प्रधान यशवंत सिंह का भी है. 65 वर्षीय यशवंत कहते हैं, ‘आपको आज का माहौल तो पता ही है. धर्म के नाम पर लोग इतने पागल हो गए हैं कि सिर्फ बीफ की अफवाह पर किसी की पीट-पीटकर हत्या कर दे रहे हैं. धर्म को बचाने के नाम पर जेहाद करते हैं. यहां तक कि धर्म की राजनीति करके सरकारें गिराई और बनाई जा रही हैं. अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि ऐसा करके हम अपने समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं. एक तरफ दुनिया के वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाले कण की खोज करने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक और धार्मिक पिछड़ेपन के शिकार लोग आस्था के नाम पर अंधविश्वास के अंधे कुएं से बाहर नहीं आना चाहते.’ यशवंत से बातचीत करते हुए हम बरूर गांव की गलियों में घूमने लगते हैं.

आगे हमारी मुलाकात कुंती वर्मा से होती है. वे अपने घर के बाहर वाले चौखट पर बैठी होती हैं. कुंती कहती हैं, ‘हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं, आप हमारे घर में आकर देख लीजिए, अगर आपको पूजा घर या भगवान के कैलेंडर मिल जाएं. यह हमारे घर का ही हाल नहीं है. आप इस गांव के ज्यादातर घरों में ऐसा ही पाएंगे. लेकिन आप यह न समझिए कि हम त्योहार नहीं मनाते. हमारे गांव में धार्मिक त्योहार से ज्यादा धूमधाम से राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है.’ जब हमने उनसे पूछा कि क्या गांव में लोग पूजा-पाठ नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा, ‘कुछ साल पहले तक गांव के ज्यादातर लोग पूजा-पाठ के चक्कर में नहीं फंसते थे, पर अब कुछ लोग पूजा-पाठ करने लगे हैं. उन्हें पता होता है कि हम भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो हमें नहीं बुलाते हैं. हां, कई बार प्रसाद वगैरह दे जाते हैं, कहते हैं मिठाई समझकर खा लीजिए.’ इसी बातचीत के दौरान यशवंत जी कहते हैं, ‘हमारे गांव में पिछले कई दशकों से किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया गया है. जो लोग पूजा-पाठ करना चाहते हैं, उन्हें कोई रोकता नहीं है. जब मैं प्रधान था तो कई बार लोगों के ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में जाना भी पड़ता था पर हम पर कोई दबाव नहीं डालता था.’ वह आगे कहते हैं, ‘देखिए, भगवान है या नहीं है इस विवाद में हम नहीं पड़ना चाहते हैं. हम मानववादी लोग हैं, अर्जक संघ भी मानव को श्रेष्ठ मानता है. अर्जक का अर्थ है वह समुदाय जो हाथ मजदूरी या श्रम के काम में लगा रहता है और यही कारण है कि जो लोग ब्राह्मण या सवर्ण जाति में जन्म लेते हैं उनके लिए इस संगठन की सदस्यता खुली हुई नहीं है. अर्जक संघ ब्राह्मणवाद, मूर्तिपूजा, भाग्य या किस्मत, पुनर्जन्म, आत्मा आदि का कट्टर विरोधी है.’ सवर्ण जातियों को संघ में शामिल न किए जाने का कारण पूछे जाने पर यशवंत कहते हैं, ‘दूसरे धर्मों के धर्मग्रंथों की तरह हिंदू धर्मग्रंथों को भी ईश्वर की इच्छा बताया जाता है. क्या यह ईश्वर की इच्छा है कि आप अपने कर्मों की वजह से नीच जाति में जन्म लेते हैं और ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था के ऊपरी पायदान पर हैं. दरअसल यह एक पाखंड है. हम इसी पाखंड के विरोधी हैं.’

वे कहते हैं, ‘अर्जक संघ रामायण को ‘ब्राह्मण महिमा’ मानता है और 1978 में दयानतपुर गांव में उसके संस्थापक रामस्वरूप वर्मा ने रामायण की कॉपियों को जलाया था. उस दौरान करीब 80 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था. इलाके में माहौल बहुत खराब हो गया था. आप समझ सकते हैं कि आज से करीब चार दशक पहले ऐसी बात करना कितना कठिन रहा होगा.’ 1978 में हुई गिरफ्तारी में दयानकपुर गांव के राम आधार कटियार भी शामिल थे. वह अभी समाजशास्त्र के प्रवक्ता पद से रिटायर हुए हैं. राम आधार उस दिन को याद करते हुए कहते हैं, ‘वह हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था. हमने पहली बार उस व्यवस्था को खारिज किया था जिसके जरिए सदियों तक हमें गुलाम बनाया गया था. पहली बार वैज्ञानिक आधार और तार्किक ढंग से बात कही गई थी. इसका फल हमें मिला, हमें बराबरी का एहसास हुआ.’ यह पूछे जाने पर कि क्या उसके बाद गांव में हालात फिर पहले जैसे सामान्य हो पाए या सवर्णों और बाकी जातियों में तनाव बना रहा, राम आधार कहते हैं, ‘शुरुआत के कई सालों तक हमारे बीच में काफी तनाव रहा, लेकिन धीरे-धीरे सब सामान्य होता गया. दरअसल कई सदियों से शीर्ष पर कायम ब्राह्मणों को जब चुनौती मिली थी तो वह बौखला गए. गांव में बहुत तरह की बातें हुईं, पुरानी पीढ़ी ज्यादा कट्टर थी. पर अब सब सामान्य है.’

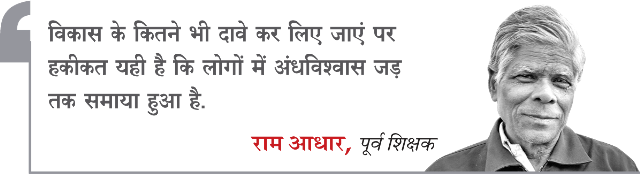

अर्जक संघ से जुड़ने का भी वे बड़ा मजेदार कारण सुनाते हैं. वे कहते हैं, ‘देखिए, विकास के कितने भी दावे कर लिए जाएं पर हकीकत आज भी वही है कि शिक्षा और ज्ञान की कमी से जूझ रहे लोगों में अंधविश्वास जड़ तक समाया हुआ है. इसके शिकार महिला और पुरुष दोनों बन रहे हैं. अब आप लोगों की समस्याएं सुनिए. किसी की नौकरी चली गई है, किसी को बेटा नहीं हो रहा है, किसी का पति शादी के बाद परदेस चला गया है, किसी की शादी में बार-बार रुकावटें आ रही हैं, किसी बेटे या मां को कोई बीमारी हो गई है. अब इसका उपाय यह है कि इसके लिए आप पंडे और मौलवी की शरण में चले जाएं. पूजा-पाठ, व्रत, उपवास रखने लगें. ये सारी बातें ठीक हो जाएंगी. मुझे लगता है कि आज के समय में ऐसे काम करने से बेहतर है कि आप अपने ऊपर भरोसा करें और अपने लोगों पर भरोसा करें जो आपको सही सलाह व मदद दे सकें.’

इस बात पर यशवंत कहते हैं, ‘आप अगर इन बातों को लेकर किसी पंडे या मौलवी के पास जा रहे हैं या भगवान को चढ़ावे चढ़ा रहे हैं तो एक तरह से आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं. आखिर आपके पास चढ़ावे के लिए पैसा है तो आपने पंडित जी, मौलवी जी को घूस दिया और आपके सारे कष्ट दूर. इससे बड़ा मजाक कुछ और हो नहीं सकता है. ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमारे समाज में भ्रष्टाचार को जन्म दिया और उसे बढ़ावा भी दिया है.’

बहरहाल, तकनीक के इस दौर में अंधविश्वास के प्रति बढ़ रही आस्था वाकई हमारे समाज पर सवाल खड़ा कर रही है. जबकि पचास के दशक के उत्तरार्द्ध में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने धारा 51 ए को लेकर अपना मसविदा संसद के सामने पेश किया था, जिस पर संसद ने मुहर लगाई थी. उन दिनों की संसद की बहसें बताती हैं कि सांसदों के विशाल बहुमत ने अंधश्रद्धा से मुक्त होकर स्वाधीन भारत की प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी. भारतीय संविधान की धारा 51 ए सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य तय करते हुए सभी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और तर्क की प्रवृत्ति विकसित करने पर जोर देती है. अर्थात भारतीय संविधान समाज में वैज्ञानिक सोच स्थापित करने पर जोर देता है. अर्जक संघ इसी को बढ़ावा देने के काम में लगा हुआ है.

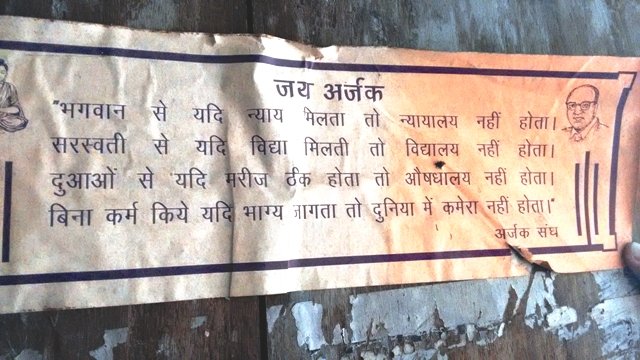

जब आप कानपुर देहात में सिकंदरा के पटेल चौक से गुजरेंगे तो अर्जक संघ के कार्यालय पर आपकी नजर पड़ेगी. एक पुरानी-सी खस्ताहाल इमारत जिस पर लिखा हुआ है, ‘भगवान से यदि न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती से यदि विद्या मिलती तो विद्यालय नहीं होते.’ बाहर से देखने और इसके अंदर जाने पर भी आपको यह एक बेहद सामान्य-सा कार्यालय नजर आता है, लेकिन यह जो काम कर रहा है वह बड़े संगठनों को सीख देने लायक है.

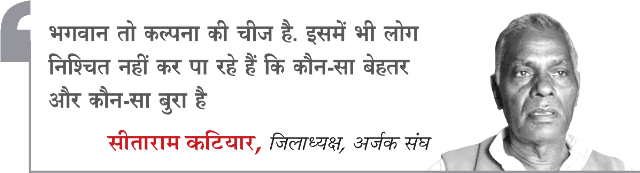

संघ के जिलाध्यक्ष सीताराम कटियार कहते हैं, ‘देखिए भगवान तो कल्पना की चीज है. इसमें भी लोग निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन-सा बेहतर और कौन-सा बुरा है. ईसाई धर्म में उसकी परिभाषा अलग है, इस्लाम में अलग, हिंदू में अलग, बौद्ध धर्म में अलग है. अब जब किसी बात पर सब सहमत नहीं हैं तो इसका मतलब कि यह सिर्फ कोरी बकवास है. जैसे बच्चे को डराने के लिए हम कहते हैं कि देखो बिगवा आ जाएगा, वैसे ही इंसान को डराने के लिए भगवान का इस्तेमाल किया गया है.’ वे कहते हैं, ‘अर्जक संघ मानववादी संस्कृति का विकास करने का काम करता है. इसका मकसद मानव में समता का विकास करना, ऊंच-नीच के भेदभाव को दूर करना और सबकी उन्नति के लिए काम करना है. संघ 14 मानवतावादी त्योहार मनाता है. इनमें गणतंत्र दिवस, आंबेडकर जयंती, बुद्ध जयंती, स्वतंत्रता दिवस के अलावा बिरसा मुंडा और पेरियार रामास्वामी की पुण्यतिथियां भी शामिल हैं. अर्जक संघ के अनुयायी सनातन विचारधारा के उलट जीवन में सिर्फ दो संस्कार ही मानते हैं- विवाह और मृत्यु संस्कार. शादी के लिए परंपरागत रस्में नहीं निभाई जातीं. लड़का-लड़की संघ की पहले से तय प्रतिज्ञा को दोहराते हैं और एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं. मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार मुखाग्नि या दफना-कर पूरा किया जाता है, लेकिन बाकी धार्मिक कर्मकांड इसमें नहीं होते. इसके 5 या 7 दिन बाद सिर्फ एक शोकसभा होती है. दरअसल हमारे हिंदू समाज में जन्म के आधार पर बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया गया है. कोई पैदा होते ही ब्राह्मण, तो कोई वाल्मीकि होता है. ब्राह्मण समाज धर्मग्रंथों का सहारा लेकर सदियों से नीची जातियों का दमन करते आए हैं. हम ऐसी ही बातों का विरोध करते हैं.’ सीताराम कहते हैं, ‘1978 के आंदोलन के पहले तक लोग हमारी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते थे लेकिन उसके बाद लोगों ने हमारे संगठन पर ध्यान देना शुरू किया, वरना उससे पहले वे पंडितों पर ही विश्वास करते थे. लेकिन अब उनको मालूम है कि धर्मग्रंथ एक व्यक्ति की गप से ज्यादा कुछ नहीं है.’ 1978 में जेल जाने वाले लोगों में सीताराम कटियार भी शामिल थे.

भगवान को खारिज करने वालों में अर्जक संघ इकलौता संगठन नहीं है. इससे कई साल पहले तमिलनाडु के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता ईरोड वेंकट रामास्वामी उर्फ पेरियार ने कहा, ‘ईश्वर नहीं है. जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है.’ हालांकि इस बात से सब सहमत नहीं हैं. अर्जक संघ से जुड़े वीरेंद्र कहते हैं, ‘हमारे नास्तिक होने का खामियाजा कभी-कभी हमारे परिवार को भुगतना पड़ता है. दरअसल लोग अब भी अपने जीवन में तर्क को जगह नहीं दे रहे हैं. वैसे तो शादी-ब्याह हम अर्जक तौर-तरीकों से करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार नहीं होते. खासकर बहनों और बेटियों की शादी में. इसके चलते कई बार हमें मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है, कई बार इसी बात को लेकर रिश्ता टूट जाता है. हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है.’

अर्जक संघ की स्थापना 1 जून, 1968 को रामस्वरूप वर्मा ने की थी. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के गौरीकरन नामक गांव में हुआ था. आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया के करीबी रहे रामस्वरूप वर्मा कई बार विधायक चुने गए थे. वे 1967 में चौधरी चरण सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे.

उनके बारे में भाषाविद राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, ‘रामस्वरूप वर्मा सिर्फ राजनेता नहीं थे, बल्कि एक उच्चकोटि के दार्शनिक, चिंतक और रचनाकार भी थे. उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है. क्रांति क्यों और कैसे, मानववाद बनाम ब्राह्मणवाद, मानववाद प्रश्नोत्तरी, ब्राह्मणवाद महिमा क्यों और कैसे, अछूतों की समस्या और समाधान, आंबेडकर साहित्य की जब्ती और बहाली, निरादर कैसे मिटे, शोषित समाज दल का सिद्धांत, अर्जक संघ का सिद्धांत, वैवाहिक कुरीतियां और आदर्श विवाह पद्धति, आत्मा पुनर्जन्म मिथ्या, मानव समता कैसे, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं.’ वे कहते हैं, ‘वर्मा की अधिकांश रचनाएं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं. पुनर्जन्म, भाग्यवाद, जात-पात, ऊंच-नीच का भेदभाव और चमत्कार सभी ब्राह्मणवाद के पंचांग हैं जो जाने-अनजाने ईसाई, इस्लामी, बौद्ध आदि मानववादी संस्कृतियों में प्रकारांतर से स्थान पा गए हैं. वे मानववाद के प्रबल समर्थक थे. वे मानते थे कि मानववाद वह विचारधारा है जो मानव मात्र के लिए समता, सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है.’ रामस्वरूप ने आंबेडकर की पुस्तक जब्ती के खिलाफ आंदोलन भी किया था. डॉक्टर भगवान स्वरूप कटियार द्वारा संपादित किताब ‘रामस्वरूप वर्मा: व्यक्तित्व और विचार’ में उपेंद्र पथिक लिखते हैं, ‘जब उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक जाति भेद का उच्छेद और अछूत कौन पर प्रतिबंध लगा दिया तो रामस्वरूप ने अर्जक संघ के बैनर तले सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया, साथ ही अर्जक संघ के नेता ललई सिंह यादव के हवाले से इस प्रतिबंध के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया. वर्मा जी खुद कानून के अच्छे जानकार थे. अंतत: मुकदमे में जीत हुई और उन्होंने सरकार को आंबेडकर के साहित्य को सभी राजकीय पुस्तकालयों में रखने की मंजूरी दिलाई.’ रामस्वरूप वर्मा का निधन 19 अगस्त, 1998 को लखनऊ में हुआ. उन्हें याद करते हुए वरिष्ठ लेखक मुद्राराक्षस कहते हैं, ‘यह इस देश का दुर्भाग्य है कि इतना मौलिक विचारक और नेता अधिक दिन जीवित नहीं रह सका, लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि समाज को इतने क्रांतिकारी विचार देने वाले वर्मा को उत्तर भारत में लगभग पूरी तरह से भुला दिया गया.’

हालांकि इस आंदोलन को कुछ लोग दूसरे नजरिये से भी देखते हैं. वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल कहते हैं, ‘अर्जक का मतलब होता है जो अर्जन करके अपना जीवनयापन करें. यह कम्युनिस्टों का आंदोलन नहीं था, बल्कि समाजवादियों का आंदोलन था. हालांकि उस दौरान इसे अहीर, जाट, कुर्मी आंदोलन कहकर प्रचारित किया गया था. फिलहाल अब यह अपने अंतिम दौर में है. जब रामस्वरूप वर्मा जिंदा थे तब यह बहुत तेजी से फैला था. ये लोग कर्मकांड नहीं करते हैं. अपनी शादियों में पंडितों को नहीं बुलाते हैं. इसकी जगह इनके अपने सात वचन होते हैं. मरने पर भी तेरहवीं या भोज के आयोजन के बजाय शोकसभा का आयोजन करते हैं. यह खत्म इसलिए हो गया क्योंकि यह एक राजनीतिक आंदोलन था. रामस्वरूप इसमें कुर्मियों के अलावा बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ पाने में असफल रहे.’ कुछ ऐसा ही मानना वरिष्ठ लेखक कंवल भारती का भी है. वह कहते हैं, ‘अर्जक संघ ने एक दौर में बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ा, लेकिन रामस्वरूप वर्मा के निधन के बाद इससे लोगों का जुड़ाव कम हो गया. यह उनकी सबसे बड़ी कमी रही कि वे आगे की पीढ़ी को इसके लिए प्रेरित नहीं कर पाए.’

लोगों, खासकर युवा पीढ़ी के संघ से कम जुड़ने की बात पत्रकार और लेखिका प्रतिभा कटियार भी स्वीकार करती हैं, लेकिन वे इसका दूसरा कारण बताती हैं. वे कहती हैं, ‘1991 के बाद जब हमारे देश में बाजारवाद ने कदम रखा तो उसने धर्म को ग्लैमर बनाकर उसका उपयोग किया. फिल्मों में देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने व्रत रखना शुरू कर दिया. करवाचौथ जैसा त्योहार पूरे देश में फैल गया. जिस गांव में कभी पंडित नहीं दिखते थे, पूजा नहीं होती थी, वहां दुर्गा के पंडाल लगने लगे. इसके बाद रही-सही कसर धार्मिक चैनलों ने पूरी कर दी. अब बाजार ने आपके लिए दिन भर प्रवचन की व्यवस्था कर दी है. दरअसल धर्म, आस्था के साथ बहुत बड़ा बाजार भी है. पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार ही हर चीज तय करती है. ऐसे में कोई विचार कितना भी वैज्ञानिक, तर्कयुक्त और पाखंड से दूर हो, बाजार के लिए उपयोगी नहीं हो तो वह बचा नहीं रह पाएगा. अगर गौर से देखें तो आज का समाज पहले से ज्यादा पढ़ा-लिखा है. हमारी साक्षरता ज्यादा है. लोग तकनीक की दुनिया में जी रहे हैं. ज्यादा तर्कशील हैं. फिर भी बाजार के चलते पाखंड की चपेट में हैं. अर्जक संघ के विस्तार को रोकने में इसकी अहम भूमिका रही. लेकिन जैसे-जैसे लोगों के पास अर्जक संघ के विचार पहुंच रहे हैं, लोग इसे अपना रहे हैं.’ ऐसी ही राय लंबे समय से अर्जक संघ से जुड़े भगवान स्वरूप कटियार की भी है. वे कहते हैं, ‘धीरे-धीरे अर्जक संघ का विस्तार हो रहा है. यह अलग बात है कि अब यह एक आंदोलन नहीं रह गया है. बिहार के गया, नवादा समेत कई जिलों में इसका विस्तार हो गया है. बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं.’

इस पर सीताराम कटियार कहते हैं, ‘आप यह तो कह रहे हैं कि नए लोग अर्जक संघ से नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? उनकी किताबों में राम, कृष्ण की गप कथाएं हैं. बच्चे स्कूल से जब घर वापस आते हैं तो पूछते हैं कि क्या सच में भगवान होते हैं, क्या वे हमारी मदद करते हैं. हमें बच्चों को समझाना होता है कि आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, कोई फालतू में आपकी मदद करने नहीं आता है. अब जब हम बच्चों को तर्कशील बनाने की जगह उन्हें धार्मिक शिक्षा देंगे तो नए लोग कहां से अर्जक संघ से जुड़ेंगे. दरअसल अब जरूरत हमारे पाठ्यक्रम को ज्यादा तर्कशील और वैज्ञानिक बनाए जाने की है. हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं. हमें आगे बढ़ना है.’

तर्कवादी व मानव को श्रेष्ठ मानने वाले संगठन लगभग देश के हर राज्य में हैं और वे अंधविश्वास व सांप्रदायिकता से दो-दो हाथ भी कर रहे हैं. भले ही उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही हो. अंधश्रद्धा का विरोध करने वाले लेखकों नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे व एमएम कलबुर्गी आदि को इसके लिए अपनी जान गंवानी पड़ी है. बड़ी संख्या में ऐसे संगठनों और लोगों को अतिवादियों की धमकियों और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है. मतलब जहां एक ओर धार्मिक पाखंड व अंधविश्वास और सांप्रदायिकता के खिलाफ वैज्ञानिक तर्क व मानवतावाद को प्रस्तुत किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर इस आवाज पर विराम लगाने का भी जोर-शोर से प्रयास जारी है.

[symple_box color=”yellow” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

अर्जक साहित्य ने आलोचना के नए मानदंड स्थापित किए : राजेंद्र प्रसाद सिंह

अर्जक आंदोलन और अर्जक साहित्य का प्रकाशन साठोत्तरी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण परिघटना है. हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने इसे अभी तक दबाए रखा है. 1968 से जारी अर्जक आंदोलन से जुड़े कई प्रभावशाली साहित्यकार हुए हैं और न जाने कितनी रचनाएं रची गईं. पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में अर्जक साहित्य के आलोचकों ने पहली बार आलोचना के नए मानदंड स्थापित किए और नए औजारों से धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक गल्पों का पुनर्मूल्यांकन किया. मिसाल के तौर पर मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, रामायण की शव परीक्षा, गीता की शव परीक्षा आदि. अर्जक साहित्य ने भारतीय इतिहास का पुनर्पाठ भी किया है. मिसाल के तौर पर भारत के आदि-निवासियों की सभ्यता, आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, क्या कभी सतयुग था, हिंदू इतिहास या हारों की दास्तान आदि. संत साहित्य के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास जैसे सामाजिक-धार्मिक मुद्दों पर अर्जक साहित्य सर्वाधिक मुखर है. ईश्वर की खोज, पाप-पुण्य क्यों और कैसे, धर्म का धंधा, ब्राह्मणवाद की शव परीक्षा आदि पुस्तकें इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं. छायावाद के छद्म मानवतावाद को वास्तविक धरातल पर उतारने का श्रेय अर्जक साहित्य को है. रामस्वरूप वर्मा की पुस्तक ‘मानववाद प्रश्नोत्तरी’ पठनीय है. अर्जक साहित्यकारों ने अस्मितामूलक अनेक रचनाकारों की खोज की है जिसमें अछूतानंद जी हरिहर प्रमुख हैं. अर्जक साहित्य ने हाशिये के नायकों को अपने नाटकों का केंद्रीय चरित्र बनाया है. मिसाल के तौर पर ललई सिंह यादव कृत एकलव्य नाटक, शंबूक वध नाटक, वीर संत माया बलिदान नाटक आदि. अर्जक साहित्य की परंपरा में बुद्ध, फुले और आंबेडकर से लेकर जगदेव प्रसाद तक अनेक काव्यग्रंथ रचे गए हैं. मिसाल के तौर पर शहीद जगदेव महाकाव्य, अमर शहीद जगदेव प्रबंध काव्य आदि. चौधरी महाराज सिंह भारती का ग्रंथ ‘सृष्टि और प्रलय’ अर्जक साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें दर्ज है कि सृष्टि को ईश्वर ने नहीं बनाया है. रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, भदंत आनंद कौशिल्यायन और ललई सिंह यादव से लेकर सुरेंद्र अज्ञात तथा एलआर. बाली तक अर्जक आंदोलन से प्रभावित साहित्यकारों की एक लंबी परंपरा है. अर्जक साप्ताहिक, भीम पत्रिका और शोषित साप्ताहिक जैसी पत्र-पत्रिकाओं ने अर्जक साहित्य को बल प्रदान किया है.

(लेखक भाषा विज्ञानी हैं )

[/symple_box]