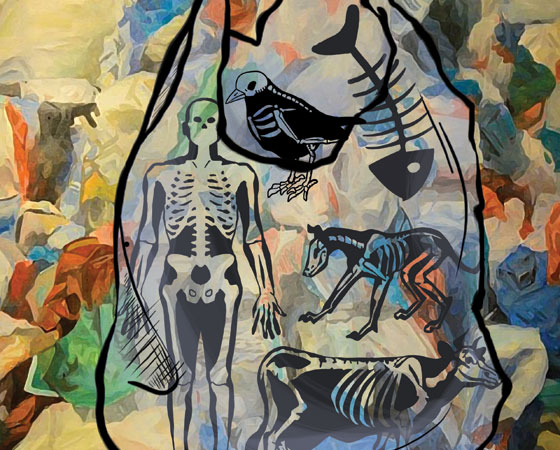

लगभग नब्बे बरस पहले हमारी दुनिया में प्लास्टिक नाम की कोई चीज नहीं थी. आज शहर में, गांव में, आस-पास, दूर-दूर जहां भी देखो प्लास्टिक ही प्लास्टिक अटा पड़ा है. गरीब, अमीर, अगड़ी-पिछड़ी पूरी दुनिया प्लास्टिकमय हो चुकी है. सचमुच यह तो अब कण-कण में व्याप्त है–शायद भगवान से भी ज्यादा!

मुझे पहली बार जब यह बात समझ में आई तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं एक प्रयोग करके देखूं- क्या मैं अपना कोई एक दिन बिना प्लास्टिक छुए बिता सकूंगी. खूब सोच-समझकर मैंने यह संकल्प लिया था. दिन शुरू हुआ. नतीजा आपको क्या बताऊं, आपको तो पता चल ही गया होगा. मैं अपने उस दिन के कुछ ही क्षण बिता पाई थी कि प्लास्टिक ने मुझे छू लिया था! फिर मैं सोचती रही कि इस विचित्र चीज ने कैसे हम सबको, हमारे सारे जीवन को बुरी तरह से घेर लिया है. सब जानते हैं, या कुछ तो जानते ही हैं कि यह बड़ा विषैला है. पर इस विषैली प्रेम कहानी ने हमें जन्म से मृत्यु तक बांध लिया है. अब हम सब इस बात को भी भूल चुके हैं कि हमारा जीवन कभी बिना प्लास्टिक के भी चलता था, ठीक से चलता था. प्लास्टिक की थैली नहीं थी, प्लास्टिक की बोतल नहीं थी पर हम थे, हमारा जीवन तो था. यही सब सोचते-सोचते मैंने इस विचित्र पदार्थ की जानकारी एकत्र करने की शुरुआत किया. इसके बारे में सोचना-समझना, पढ़ना-लिखना शुरू किया.

तब मुझे यह जानकर बड़ा ही अचरज हुआ कि दुनिया में तेल की, पेट्रोल की खोज के बाद प्लास्टिक का उदय हुआ था. तेल और प्राकृतिक गैस की खुदाई के बाद उनकी सफाई की जाती है. उस सफाई में जो कचरा बच निकलता है–हमारा यह प्लास्टिक उसी का हिस्सा है. यों देखा जाए तो सिद्धांत तो अच्छा ही था. कचरे को यों ही कहीं फेंक देने के बदले उसमें से कोई और काम की चीज बन जाए तो कितनी अच्छी बात है. इस तरह पेट्रोल की सफाई से निकले कचरे से हमारा यह प्लास्टिक बन गया. पर शायद साध्य और साधन दोनों ही गड़बड़ थे. इसलिए सिद्धांत भले ही ठीक था, परिणाम भयानक ही निकला.

फिर धीरे-धीरे मुझे यह भी समझ में आने लगा कि ये प्लास्टिक महाराज एक नहीं हैं, उनके तो कई रूप हैं, कई अवतार हैं. और इनके हर रूप के जन्म की कहानी अलग-अलग है. फिर इन कहानियों में से और कहानियां निकलती हैं. उदाहरण के लिए, प्लास्टिक का पहला प्रकार सैलुलाइड नामक एक उत्पादन था. इससे तरह-तरह के कंघे, कंघियां और बटन आदि बने थे. इस उत्पादन के पहले ऐसी चीजें प्राय: कुछ जानवरों की हड्डियों से बनाई जाती थीं. उस काम के लिए ऐसे जानवरों को मारा जाता था. कच्चा माल आसानी से नहीं मिल पाता था तो पक्का माल भी कम ही बनता था. वह सबकी पहुंच से दूर ही रहता था. जैसे ही यह प्लास्टिक आया, ये सारी चीजें भी एकदम सस्ती हो गईं और खूब मात्रा में मिलने लगीं. हरेक की पहुंच में आ गईं. हर कमीज, कुरते, कुरती में करीने से बने रंग-बिरंगे लगने लगे और फिर कई जेबों में हल्की, मजबूत कंघियां भी रखी गईं. इस सरल-सी बात को कठिन बनाकर कहना हो तो बताया जा सकता है कि इस दौर में अचानक इन चीजों का ‘लोकतांत्रीकरण’ हो गया था.

फिर भी उस दौर में प्लास्टिक कण-कण में व्याप्त नहीं हो पाया था. इसकी शुरुआत तो सन 1920 के आस-पास हुई. इसके पीछे विश्व युद्ध का भी बड़ा हाथ था. अमेरिका और यूरोप के युद्धरत देशों ने अपने-अपने यहां के उद्योगों को इस बात के लिए बड़ा सहारा दिया, प्रोत्साहन दिया कि वे धातु आदि से बनने वाली भारी-भरकम चीजों के बदले उतनी ही मजबूत पर बेहद हल्की चीजों के उत्पादन की प्रक्रिया पर शोध करें. युद्ध में काम आने वाली चीजों का वजन ज्यादा होता था. इस कारण उनको यहां-वहां ले जाना कठिन और महंगा भी था. ऐसे विकल्प सामने आने लगे तो फिर उनका उत्पादन बढ़ाया जाने लगा. कहीं युद्ध में जरूरत की कोई चीज कम न पड़ जाए, किसी कमी की वजह से युद्ध ही न हार जाएं-इस भय से इन चीजों का उत्पादन बढ़ाकर रखा गया.

फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो समझ में नहीं आया कि अब युद्ध के लिए लगातार सामान बना रहे इन कारखानों का क्या किया जाए. तब उन्हें एक दूसरे मोर्चे की तरफ मोड़ दिया–बाजार की तरफ. इस तरह प्लास्टिक से बन रही चीजों को युद्ध के मैदान से हटाकर बाजार की तरफ झोंक दिया गया. यही वह दौर है जिसमें अब तक तरह-तरह की धातुओं से, लकड़ी आदि से बन रही चीजें प्लास्टिक में ढलने लगीं. कुर्सी-मेज, कलम-दवात, खेल-खिलौने, चौके के डिब्बे-डिब्बी और तो और कपड़े-लत्ते भी प्लास्टिक से बनने लगे, बिकने लगे. इसके बाद तो प्लास्टिक उत्पादन की लहर पर लहर आती गई. दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया के कई भागों में थोड़ी-बहुत शांति स्थापित हुई, कई देश नए-नए आजाद हुए और नागरिकों के मन में, जीवन में भी थोड़ी शांति, थोड़ा स्थायित्व आने लगा था. ठीक युद्ध की तरह ही इस शांति का भी प्लास्टिक उद्योग ने भरपूर लाभ उठाया. अब तक जम चुके व्यापार को उसने तेज गति दी.

अब उद्योग ने घर-गिरस्ती के दो-तीन पीढ़ी चल जाने वाले सामानों पर अपना निशाना साधा. थाली, कटोरी, बर्तन, कप-बशी, चम्मच, भगोने, बाल्टी-लोटे आदि न जाने कितनी चीजों को बस एक पीढ़ी के हाथ सौंपना और फिर छीन भी लेना उसने अपना लक्ष्य बनाया. वह पीढ़ी भी इस काम में, अभियान में खुशी-खुशी शामिल हो गई. फिर घर भी अब पहले से छोटे हो चले थे, संयुक्त परिवार भी टूटने के कगार पर थे. ऐसे में बाप-दादाओं-दादियों के भारी भरकम वजनी बर्तनों को कहां रखते. इनके बदले बेहद हल्के, शायद उतने ही मजबूत बताए गए रंग-बिरंगे प्लास्टिक के बर्तन आ गए. फिर तो जैसे एक-एक चीज चुनी जाने लगी. जहां-जहां प्लास्टिक नहीं है, वहां-वहां बस यही हो जाए–इस सधी हुई कोशिश ने फिर हमारे पढ़े-लिखे समाज का कोई भी कोना नहीं छोड़ा. हमारे कंधों पर टंगे जूट, कपड़े, कैनवस के थैलों से लेकर जूते-चप्पल- सब कुछ प्लास्टिकमय हो गया. प्लास्टिक की थैलियां सब जगह फैल गईं.

आज पूरी दुनिया, नई, पुरानी, पढ़ी-लिखी और अनपढ़ दुनिया भी इन्हीं प्लास्टिक की थैलियों को लेकर एक अंतहीन यात्रा पर निकल पड़ी है. छोटे-बड़े बाजार, देसी-विदेशी दुकानें हमारे हाथों में प्लास्टिक की थैली थमा देती हैं. हम इन थैलियों को लेकर घर आते हैं. कुछ घरों में ये आते ही कचरे में फेंक दी जाती हैं तो कुछ साधारण घरों में कुछ दिन लपेटकर संभाल कर रख दी जाती हैं, फिर किसी और दिन कचरे में डालने के लिए. इस तरह आज नहीं तो कल कचरे में फिंका गई इन थैलियों को फिर हवा ले उड़ती है, एक और अंतहीन यात्रा पर. फिर यह हल्का कचरा जमीन पर उड़ते हुए नदी-नालों में पहुंच कर बहने लगता है. और फिर वहां से बहते-बहते समुद्र में. यहां भी एक और अंतहीन यात्रा शुरू हो जाती है.

खोज करने वालों ने इस प्लास्टिक की समुद्री यात्रा को भी समझने की कोशिश की है. उन्हें यह जानकर अचरज हुआ कि हमारे घरों से निकला यह प्लास्टिक का कचरा अब समुद्रों में भी खूब बड़े-बड़े ढेर की तरह तैर रहा है. न वह जमीन पर गलता-सड़ता है न समुद्र में ही. यह प्लास्टिक तो आत्मा की तरह अजर-अमर है और प्रशांत महासागर में एक बड़े द्वीप की तरह धीरे-धीरे जमा हो चला है. जिन लोगों को आंकड़ों में ही ज्यादा दिलचस्पी रहती है, उन्हें तो इतना बताया ही जा सकता है कि अमेरिका में हर पांच सेकंड में प्लास्टिक की कोई 60 हजार थैलियां खप जाती हैं. इस तरह के आंकड़ों को किसी विशेषज्ञ ने पूरी दुनिया के हिसाब से भी देखकर बताया है कि हर 10 सेकंड में कोई दो लाख 40 हजार थैलियां हमारे हाथों में थमा दी जाती हैं. थोड़ी ही देर बाद फेंक दी जाने वाली ये थैलियां फिर गिनी नहीं जातीं. कचरा बन जाने पर गिनने के बदले इन्हें तोला जाता है. वह तोल हजारों टन होता है.

ऐसा भी नहीं है कि इस पर किसी का ध्यान न गया हो. प्लास्टिक के फैलते, पसरते व्यवहार को कई देशों ने, कई समाजों ने अपनी-अपनी तरह से रोकने के कई प्रयत्न किए हैं. कुछ देशों ने इस पर प्लास्टिक टैक्स लगाकर देखा है. ऐसा टैक्स लगते ही खपत में एकदम गिरावट भी देखी गई है. कहीं-कहीं इन पर सीधे प्रतिबंध भी लगाया गया है. इसके बदले फिर अखबार, कागज, कपड़े की थैलियां, लिफाफे भी चलन में आए हैं. पर हमारा दिमाग इन चीजों को भी तुरंत कचरा बनाकर फेंक देता है. तब कचरे का ढेर, पहाड़ प्लास्टिक का न होकर कागज का बन जाता है. दुकानों से घर तक चीजें लाने का माध्यम इतनी कम उमर का क्यों हो, वह चिरंजीव क्यों न बने–प्लास्टिक के कारण अब ऐसे सवाल भी हमारे मन में नहीं उठ पाते. कुल मिलाकर हम सब प्लास्टिक के एक बड़े जाल में फंस गए हैं. यह जाल इतना बड़ा है और हम उसके मुकाबले इतने छोटे बन गए हैं कि हमें यह जाल दिखता ही नहीं. उसी में फंसे हैं. पर हम अपने को आजाद मानते रहते हैं. प्लास्टिक अब एक नया भगवान बन गया है. वह हमारे चारों ओर है. और शायद भगवान की तरह ही वह हमें दिखता नहीं.

(यह लेख जापान से प्रकाशित सोका गकाई इंटरनेशनल त्रैमासिक पत्रिका के जनवरी, 2013 के अंक में छपे एक लंबे इंटरव्यू पर आधारित है. हिंदी में इसे जाने-माने पर्यावरणविद और गांधीवादी अनुपम मिश्र ने प्रस्तुत किया है और यह गांधी मार्ग पत्रिका के मई-जून अंक में प्रकाशित हुआ है)