‘वर्तमान शिक्षा-पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है.’ यह टिप्पणी प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल ने अपने सबसे चर्चित उपन्यास ‘राग दरबारी’ में की थी. यह उपन्यास आज से लगभग पचास साल पहले लिखा गया था. यह वह दौर था जब शिक्षा के लिए लोग सरकारी स्कूलों पर ही आश्रित थे. गली-गली में कुकुरमुत्तों की तरह निजी स्कूल तब तक नहीं उगे थे. तब सरकारी स्कूल संख्या में तो काफी कम थे लेकिन जो थे उनकी स्थिति आज की तुलना में काफी बेहतर समझी जाती थी. ऐसे में यदि श्रीलाल शुक्ल की टिप्पणी पर आप थोड़ा भी विश्वास करते हैं तो फिर आपको यह भी मानना पड़ेगा कि अब तक तो इस व्यवस्था को इतनी लातें पड़ चुकी हैं कि यह मरणासन्न अवस्था में पहुंच गई है. पिछले ही महीने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीएस चौहान और जस्टिस एफएम इब्राहिम कलीफुल्ला की खंडपीठ ने भी कहा है कि ‘भारतीय शिक्षा व्यवस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में पूरी तरह से विफल रही है.’

मगर इससे भी बुरी स्थिति उन प्राथमिक शिक्षकों की है जिन पर इस व्यवस्था को जीवित रखने की जिम्मेदारी है. इसका अंदाजा आप दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका की बातों से लगा सकते हैं जो कहती हैं, ‘सरकार हमें जिस काम की तनख्वाह देती है उसे छोड़कर हमसे सब कुछ करवाती है’. इस शिक्षिका की बातों की सच्चाई आप किसी भी नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में एक दिन गुजार कर जांच सकते हैं. दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के अलावा लगभग सारे देश में सरकारी प्राथमिक शिक्षा की एक ही कहानी है. यही कहानी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के एक प्राथमिक स्कूल में भी आप देख सकते हैं.

इस स्कूल में महेश कुमार (बदला हुआ नाम) बतौर शिक्षक तैनात हैं. वे यहां के एकमात्र शिक्षक हैं. वैसे इनका साथ देने को एक शिक्षिका भी हैं. लेकिन वे पिछले दो साल में सिर्फ तीन दिन स्कूल आई हैं. तीन दिन भी इसलिए कि आगे के लिए छुट्टियां ले सकें. पिछले दो साल से महेश ही शिक्षा के इस प्राथमिक मोर्चे पर अकेले डटे हुए हैं. महेश के अलावा राम सिंह (बदला हुआ नाम) भी स्कूल में हैं. वे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं और दशकों से इसी स्कूल में हैं.

सुबह सबसे पहले राम सिंह ही स्कूल पहुंचते हैं. स्कूल का मुख्य प्रवेश द्वार खोलने के बाद वे महेश का ऑफिस खोलते हैं. यह ऑफिस प्रधानाध्यापक कक्ष होने के साथ ही मध्याह्न भोजन की सामग्री का भंडार भी है, स्टाफ रूम भी और तीन अलग-अलग कक्षाओं के लिए क्लास रूम भी. दो कमरों और पांच कक्षाओं वाले इस स्कूल में बाकी दो कक्षाओं के छात्र दूसरे कमरे में बैठते हैं.

राम सिंह के साथ ही स्कूल के छात्र भी वहां पहुंचते हैं. लगभग आठ बजे ही महेश भी अपनी मोटर साइकिल से स्कूल पहुंच जाते हैं. उनके आने तक जितने भी बच्चे स्कूल आ चुके हैं वे मैदान में प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं. प्रार्थना शुरू होती है-

मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी….

हम भी तो समझें, हम भी तो जानें, विद्या का हमको अधिकार दे मां ….

हे शारदे मां…हे शारदे मां….

आप पूछ सकते हैं कि भारत सरकार तो शिक्षा का अधिकार तीन साल पहले ही इन बच्चों को दे चुकी है तो फिर ये बच्चे मां शारदे से वही अधिकार हर रोज क्यों मांगे जा रहे हैं. इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी के अंत तक खुद ही मिल जाएगा.

प्रार्थना के बाद बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने का पहला चरण शुरू होता है. इस प्रक्रिया को कई चरणों में करने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि पांच अलग-अलग कक्षाओं की उपस्थिति महेश को अकेले ही दर्ज करनी है. दरअसल स्कूल में छात्रों के आने का सिलसिला सुबह आठ बजे से शुरू होकर दोपहर का भोजन खत्म होने तक चलता ही रहता है. कई बच्चे सिर्फ भोजन करने ही स्कूल आते हैं इसलिए भोजन के बाद ही उपस्थिति दर्ज करने का अंतिम चरण निपटता है.

उपस्थिति रजिस्टर बंद करते ही महेश एक अन्य रजिस्टर खोलते हैं. यह मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील का रजिस्टर है. इसमें प्रतिदिन मध्यह्न भोजन से संबंधित ब्योरा दर्ज करना होता है. एक दिन पहले ही महेश बाजार से सारा राशन खरीद कर लौटे हैं. यह सारा राशन उन्होंने अपने पैसों से ही खरीदा है क्योंकि अब तक सरकारी पैसा नहीं पहुंचा है. राशन की खरीद के लिए महेश विद्यालय की जरूरत को नहीं बल्कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को आधार बनाते हैं. इनके अनुसार एक बच्चे के लिए प्रति दिन का जो राशन आवंटित है, उसी अनुपात में उसे खरीदना और पकाना होता है. फिर भले ही रोज खाना ज्यादा बने और उसे फेंकना पड़े. ऐसा ही होता भी है. महाराष्ट्र के लगभग 30 हजार स्कूलों में तो शिक्षकों ने 16 अगस्त से इसी कारण मध्याह्न भोजन बनवाना ही बंद कर दिया है.

बिहार के एक शिक्षक ने लगभग दो साल पहले इस समस्या का उपाय खोज निकाला था. ये शिक्षक विद्यालय की जरूरत के मुताबिक ही खाना बनवाते थे. महीने भर में जो भी पैसा इसकी वजह से बच जाता था उससे स्कूल की अन्य आवश्यक चीजें खरीद ली जाती थीं. ऐसा करके उन्होंने स्कूल में पंखों से लेकर बच्चों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध करवाईं. लेकिन ऐसा करना उनको भारी पड़ा. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो गई, जांच बिठाई गई और उन पर वित्तीय घोटाले के आरोप लगा दिए गए. शायद इसीलिए अब शिक्षक खाना फेंकना ही ज्यादा सुरक्षित मानते हैं.

महेश भी इन्हीं में से एक हैं. वे रोज सरकारी मानकों के हिसाब से खाना बनवाते हैं, इसका हिसाब रजिस्टर में दर्ज करते हैं, प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजते हैं और प्रतिदिन ही बचा हुआ खाना फिंकवाते भी हैं.

महेश इस रजिस्टर को अभी भर ही रहे हैं कि स्कूल की दोनों भोजन-माताएं भी आ जाती हैं. महेश इनको भोजन सामग्री देते हैं जिसे लेकर वे रसोई की तरफ बढ़ जाती हैं. महेश उनको दिए गए एक-एक सामान को विस्तार से अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं. भोजन माताएं दिन के खाने की तैयारी शुरू करती हैं. इस समय से भोजन निपटने तक बस यही काम स्कूल में सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है. आम तौर पर तो महेश का काम बस रजिस्टर में हिसाब-किताब दर्ज करके सामान को आगे भेजने तक का ही होता है. लेकिन जब से बिहार में मिड डे मील से कई बच्चों की मौत हुई है, तब से उनका काम और बढ़ गया है. अब वे खाना बनने के दौरान विशेष निगरानी रखते हैं और कई बार रसोई की तरफ हो आते हैं.

मध्याह्न भोजन का कागजी काम निपटाते ही महेश कुछ बच्चों को अपने पास बुलाते हैं. ये बच्चे वे हैं जिनका बैंक का खाता खुल चुका है. महेश पिछली शाम को ही बैंक से इनकी पासबुक लेकर आए हैं. इन बच्चों को वे उनकी पासबुक सौंपते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों ने उन्हें संभाल कर रख लिया है. इसके बाद वे कुछ अन्य बच्चों को नाम लेकर बुलाते हैं. ये वे बच्चे हैं जिनका खाता अब तक नहीं खुला है. इनमें से कुछ बच्चे तो अपनी फोटो और खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज ले आए हैं. कुछ ने आज भी ऐसा नहीं किया है. महेश इन बच्चों के बिना किताब स्कूल आने पर तो गुस्सा नहीं होते लेकिन खाता खुलवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों का न लाना उनको परेशान कर देता है.

दरअसल किताबें तो बच्चे इसलिए भी नहीं लेकर आते कि लगभग आधे से ज्यादा सत्र बीतने पर भी अभी तक किताबें बच्चों को मिली ही नहीं हैं. कक्षा एक और दो की किताबें तो पिछली गर्मी की छुट्टियों में आ गई थीं लेकिन बाकियों का आना अभी बाकी है. यह आलम सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि अधिकतर राज्यों की यही स्थिति है.

लेकिन खाता खुलवाने में जो देरी हो रही है उसका जवाब महेश से कभी भी लिया जा सकता है. अब सरकार ने यह तय किया है कि बच्चों के वजीफे का पैसा सीधे उनके खातों में जमा करवाया जाए. इसके लिए बैंक में बच्चों के खाते खुलवाए जा रहे हैं. स्कूल शिक्षक के अलावा और कौन इस काम को बेहतर कर सकता है? इसलिए महेश को ही यह काम भी जल्द से जल्द पूरा करना है. ऐसे में कुछ बच्चों का अब तक दस्तावेज न लेकर आना महेश को परेशान करेगा ही. लेकिन वे बच्चों पर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते. ऐसा करने पर उन्हें दंडित भी होना पड़ सकता है. इसलिए फीकी मुस्कान के साथ कहते हैं, ‘कल मैं ही इनके घर जाकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर लूंगा.’

इन बच्चों के खाते खुलवाने के फॉर्म अभी महेश भर ही रहे होते हैं कि स्कूल में चार-पांच लोग दाखिल होते हैं. ये सभी लोग गांव के ही हैं जिनको अपना फोटो पहचान पत्र बनवाना है. इस क्षेत्र के ‘बूथ लेवल ऑफिसर’ यानी बीएलओ भी महेश ही हैं. वे बताते हैं, ‘सरकार के निर्देश हैं कि कोई यदि क्लास के बीच में भी अपना पहचान पत्र बनवाने आता है तो उसको मना नहीं कर सकते.’ महेश उन लोगों के साथ लग जाते हैं और लगभग एक पूरा घंटा उनका काम करते हैं.

शिक्षक को चुनाव संबंधी जो काम सौंपा गया है उसे मोटे तौर से देखने पर आप कह सकते हैं कि चुनाव तो पांच साल में बस एक बार ही होते हैं. ऐसे में शिक्षक के लिए इसे करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए. लेकिन तब आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हर पांच साल में लोकसभा चुनाव के अलावा विधान सभा और निकाय चुनाव भी तो आते हैं. इस तरह से हर साल-दो साल में कोई-न-कोई चुनाव आ जाता है. लेकिन इनसे जुड़े कामों में सबसे बड़ा मतदाताओं के पहचान पत्र बनाने का है. इसके लिए कोई भी महेश की कक्षा में बिना सोचे-समझे आ सकता है.

जिस दौरान स्कूल का एकमात्र शिक्षक बाहर के लोगों के साथ जरूरी कागजी काम में उलझा हो, उस दौरान स्कूल के बच्चों की कल्पना आप कर सकते हैं. अब तक जो कुछ बच्चे क्लास में बैठे भी थे, वे भी बाहर खेल रहे उन बच्चों के पास चले जाते हैं जो सुबह से एक बार भी कक्षा में दाखिल नहीं हुए हैं. महेश इन बच्चों को क्लास में ही रुकने को बोलते हैं लेकिन बच्चे उन्हें अनसुना करके बाहर निकल जाते हैं, वैसे महेश इस मामले में खुशनसीब हैं कि उनके स्कूल के चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं. इससे उन्हें आगरा की एक एकल शिक्षिका की तरह यह चिंता नहीं रहती कि बच्चे कहीं सड़क पर न चले जाएं. आगरा के एक प्राथमिक विद्यालय में तैनात ये शिक्षिका भी महेश की ही तरह सारे काम करती हैं. लेकिन अपने प्राथमिक स्कूल में उनका प्राथमिक काम दिन भर किसी भी तरह बच्चों को सड़क पर जाने से रोकना है. स्कूल में चारदीवारी नहीं है, इसलिए हर वक्त उनका ध्यान बस इसी पर लगा रहता है कि किसी बच्चे के साथ कोई हादसा न हो जाए. यह चिंता देश के उन लाखों अन्य शिक्षकों की भी है जिनके स्कूलों में चारदीवारी नहीं हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लगभग 45.3 प्रतिशत स्कूल ऐसे ही हैं.

अब तक स्कूल में दिन का भोजन बनकर तैयार हो गया है. सभी बच्चे अपनी-अपनी थालियां लेकर भोजन करने बैठते हैं. भोजन माता इन सभी बच्चों को खिचड़ी बांटती है. धूप तेज होने के कारण सभी बच्चे स्कूल की नई-नई बनी इमारत की छांव में बैठ जाते हैं. इस इमारत को बनवाने का काम भी पिछले साल महेश ने ही पूरा करवाया है. इसके इंजीनियर भी वही हैं और ठेकेदार भी.

सर्व शिक्षा अभियान के तहत नए भवन बनाने का अनुदान दिया जाता है. इस अनुदान को स्कूल प्रबंधन समिति के खाते में भेजा जाता है. समिति में शिक्षकों के साथ ही बच्चों के अभिभावक भी सदस्य होते हैं. नियम यह भी है कि यह समिति हर महीने बैठक करेगी और बच्चों की पढ़ाई से लेकर स्कूल के विकास तक सभी मुद्दों पर विमर्श करेगी. लेकिन महेश बताते हैं कि इसके लिए कोई भी अभिभावक नहीं आता. समिति का गठन भी औपचारिकता मात्र के लिए किया गया है. वह भी तब जब समिति के खाते से पैसा निकलना था. महेश बताते हैं, ‘पैसे के लेन-देन से संबंधित जब भी कोई काम होता है तब तो समिति के सदस्य आगे आ जाते हैं. इसके अलावा कभी समिति के लोग न तो स्कूल आते हैं और न ही गांव में कहीं और बैठक करते हैं.’ स्कूल में नई बनी इस बिल्डिंग के लिए भी जब सामग्री खरीदी गई तो गांव के कुछ लोग बड़ी रुचि दिखाकर सामने आए थे. लेकिन बाद में बिल्डिंग बनवाने का पूरा काम महेश को ही करना पड़ा. यदि बिल्डिंग ठीक नहीं बने और उसे कुछ हो जाए तो सबसे पहले महेश पर ही बात आनी है. इसलिए महेश ने पूरी ईमानदारी से यह बिल्डिंग बनवाई. इससे सभी गांववाले पीछे हो गए और महेश अकेले ही रह गए.

महेश और उनके प्राथमिक स्कूल की इस कहानी से शिक्षा पूरी तरह से गायब है. लेकिन हकीकत यही है कि पढ़ाई के लिए समय बचता ही नहीं. राशन खरीदने, खाते खुलवाने, वजीफा बांटने, बिल्डिंग बनवाने, मध्याह्न भोजन का रजिस्टर तैयार करने, रोज उसका ब्योरा भेजने, पहचान पत्र बनवाने, जनगणना, पशु गणना, आर्थिक गणना करने आदि के बाद भी यदि थोडा-बहुत समय बचता है तो महेश किताब उठा लेते हैं. कक्षा एक और दो के बच्चों को यदि वे परेशान न भी करें और खेलने दें, तो भी तीन कक्षा के बच्चे रह जाते हैं. इन तीन कक्षाओं के कुल 17 विषय हैं. अब महेश को बचे हुए थोड़े-से समय में ही तीन अलग-अलग कक्षा के बच्चों को कुल 17 विषय पढ़ा डालने का जादू करना होता है.

ऐसा भी नहीं है कि इस प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई के नाम पर कुछ भी न हो. दिन में दो घंटे के लिए यहां एक स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) की दो लड़कियां आती हैं. ये लड़कियां गांव की ही रहने वाली हैं और बारहवीं पास कर चुकी हैं. एनजीओ इन लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने के एवज में एक कंप्यूटर कोर्स करवा रहा है. सैद्धांतिक नजरिये से देखने पर आप इस बात से नाराज भी हो सकते हैं कि ये लोग सरकारी स्कूलों में क्यों पढ़ा रहे हैं. आप यह भी कह सकते हैं कि जब सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है तो उस अधिकार को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है स्वयंसेवी संस्थाओं की नहीं. लेकिन फिर आपको यह भी समझना होगा कि घर में आग लगने पर साफ पानी का इतंजार नहीं किया जाता. न ही आग बुझाने के लिए उस व्यक्ति का इतंजार होता है जो उसे लगाने के लिए जिम्मेदार है. यही आलम सरकारी प्राथमिक शिक्षा का भी है. जब एकमात्र शिक्षक-महेश के ऊपर गैरशिक्षण कामों का इतना बोझ लाद दिया जाता है तो ऐसे में एनजीओ की ये लड़कियां ही इस स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षक का पर्याय बनकर उभरती हैं.

दिन भर स्कूल में बिताने के बाद, खाना-पीना खाकर ये बच्चे अपने घरों की तरफ वापस चल देते हैं. लेकिन महेश का काम अभी भी समाप्त नहीं होता. स्कूल के वक्त महेश को यहां रहते हुए ही सारे गैरशिक्षण कार्य करने होते हैं. स्कूल बंद होने के बाद वे ऐसे कामों को निपटाने स्कूल के बाहर निकलते हैं. अब उन्हें बच्चों के घर जाकर उनके बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज लेने हैं और फिर बैंक जाकर उन्हें जमा भी करना है. इसके साथ ही उन्हें बाल-गणना भी करनी है. यदि उनके क्षेत्र में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र छह से 14 साल हो और उनका नामांकन किसी भी स्कूल में नहीं हुआ हो तो महेश को यह भी सुनिश्चित करना है कि वे बच्चे स्कूल आएं. अपनी मोटर साइकिल से बैंक और गांव में घूम-घूम कर सारा काम निपटाने के बाद महेश दिन ढले अपने घर पहुंचते हैं.

दिन भर स्कूल में बिताने के बाद, खाना-पीना खाकर ये बच्चे अपने घरों की तरफ वापस चल देते हैं. लेकिन महेश का काम अभी भी समाप्त नहीं होता. स्कूल के वक्त महेश को यहां रहते हुए ही सारे गैरशिक्षण कार्य करने होते हैं. स्कूल बंद होने के बाद वे ऐसे कामों को निपटाने स्कूल के बाहर निकलते हैं. अब उन्हें बच्चों के घर जाकर उनके बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज लेने हैं और फिर बैंक जाकर उन्हें जमा भी करना है. इसके साथ ही उन्हें बाल-गणना भी करनी है. यदि उनके क्षेत्र में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र छह से 14 साल हो और उनका नामांकन किसी भी स्कूल में नहीं हुआ हो तो महेश को यह भी सुनिश्चित करना है कि वे बच्चे स्कूल आएं. अपनी मोटर साइकिल से बैंक और गांव में घूम-घूम कर सारा काम निपटाने के बाद महेश दिन ढले अपने घर पहुंचते हैं.

मगर महेश की किस्मत उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के उन कई शिक्षकों से अच्छी है जिनका स्कूल सड़क से पांच-छह किलोमीटर या उससे भी ज्यादा की दूरी पर है. उन शिक्षकों को स्कूल की डाक के लिए ब्लाक कार्यालय जाना हो तो स्कूल बंद करना पड़ता है. साल भर में लगभग एक महीना तो स्कूल सिर्फ इसीलिए बंद रहता है कि शिक्षक डाक के काम से या मीटिंग में गए होते हैं. ऐसे काम किसी भी शिक्षक के लिए सबसे जरूरी बनाए गए हैं. इनमें से कोई भी काम यदि समय पर पूरा न हो तो विभागीय कार्रवाई हो सकती है. इसलिए स्कूल में पढ़ाई भले ही न हो लेकिन सारे गैर-शिक्षण कार्य समय पर हो जाते हैं. इसके लिए शिक्षा विभाग की निगरानी भी बड़ी ‘जबरदस्त’ किस्म की होती है. शिक्षा विभाग के इसी निगरानी तंत्र पर कुछ साल पहले उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार राजेन टोडरिया ने एक सम्मलेन में कहा था, ‘शिक्षा विभाग ने बिल्लियां तो कई पाल ली हैं लेकिन चूहे मारने का काम इनमें से कोई भी नहीं करती.’

इस निगरानी का एक उदाहरण दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल का है. इस स्कूल में रोज बच्चे सारा दिन यहां-वहां घूमते नजर आते हैं. स्कूल से हर रोज बच्चों की आवाज तो आती है लेकिन किसी शिक्षक की पढ़ाते हुए कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती. कुछ दिन पहले अचानक इसका उल्टा हो गया. सभी बच्चे अपनी-अपनी कक्षाओं में बैठे थे. तीन कक्षाओं में शिक्षक तैनात थे और बाकी की दो, एक ही चपरासी के हवाले थी जो बखूबी दोनों कक्षाओं के बीचोबीच खड़ा था. उसका काम था दोनों कक्षाओं के बच्चों को बाहर जाने से रोकना. स्कूल का ऐसा बदला हुआ माहौल स्थानीय लोगों को आकर्षित कर रहा था. मालूम करने पर पता चला कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी जांच के लिए आए हैं. इन अधिकारियों ने प्रधानाध्यापक के कक्ष में बैठकर मध्याह्न भोजन से लेकर बच्चों की उपस्थिति और वजीफे तक के रजिस्टर बड़े गौर से जांचे. जांच में अधिकारियों को कुछ भी गलत नहीं मिला. इसी जांच के दौरान वहां पहुंचे इस संवाददाता ने पाया कि पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में तीनों शिक्षक ‘अ’ से अनार पढ़ा रहे थे. लेकिन इस बात पर जांचकर्ताओं ने ध्यान ही नहीं दिया.

आज सरकारी प्राथमिक शिक्षा के पूरे तंत्र में शिक्षा के अलावा सब कुछ है. इसके लिए सभी बड़े शिक्षाविद आपको अपने-अपने कारण भी गिना सकते हैं. इनमें सरकार की उदासीनता और नीयत की कमी के अलावा जो कारण सभी शिक्षाविद समान तौर से बताते हैं वह है, प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा मित्रों के भरोसे छोड़ देना. एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रोफ़ेसर कृष्ण कुमार कहते हैं ‘सरकार ने राजस्व बचाने के लिए बच्चों की शिक्षा से समझौता किया. नियमित शिक्षक की जगह बहुत ही कम वेतन पर शिक्षा मित्रों को संविदा पर नियुक्त करने का सिलसिला आज भी कई राज्यों में जोरों पर है.’ ऐसे शिक्षकों के बारे में प्रोफेसर कुमार आगे कहते हैं, ‘ये शिक्षा-मित्र अपने ही नियमितीकरण के लिए चिंतित रहते हैं तो बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाएंगे?’

सरकारी शिक्षा की इस दुर्गति के पीछे आप निजी स्कूलों की आई बाढ़ को भी जिम्मेदार मान सकते हैं. ऐसे में दिल्ली के एक केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका की बात आपको सही लग सकती है जो कहती हैं कि ‘निजी स्कूल लोगों के लिए प्रतिष्ठा के प्रतीक बन गए हैं. अब सरकारी स्कूलों में सिर्फ वही बच्चे रह गए हैं जिनके पास अन्य कोई भी विकल्प नहीं है.’ बात सही है. जो शिक्षक इन सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनके अपने बच्चे भी आपको किसी निजी स्कूल में ही पढ़ते मिलेंगे. देश के 90 प्रतिशत लोगों की तरह आप भी इस तथ्य के लिए सरकारी शिक्षकों को कोससे हुए यह सवाल कर सकते हैं कि जब तुम अपने बच्चों को ही अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते तो तुमसे कैसे उम्मीद करें कि तुम बाकी बच्चों को वहां पढ़ाते होगे. लेकिन ऐसे में आपको दिल्ली के युवा कार्यकर्ता संजीव माथुर की बात भी जरूर जाननी चाहिए. संजीव बताते हैं, ‘सरकारी शिक्षकों का मनोबल सरकार ने इस कदर तोड़ दिया है कि अब वो अपने बच्चों को ही पढ़ा पाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं. शिक्षक को भी मालूम है कि लोग उन्हें इस बात के लिए खूब कोसते हैं. लेकिन वो ऐसा करने को मजबूर कर दिए गए हैं.’

संजीव मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की दुर्गति में सरकारी नीतियों और ‘शिक्षा का अधिकार’ कानून की बड़ी भूमिका रही है. ‘शिक्षा का अधिकार’ कानून को दोषपूर्ण मानने वाले संजीव अकेले नहीं हैं. तमिलनाडु के सामाजिक कार्यकर्ता भास्करन रामदास भी मानते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून एक ऐसा छलावा है जिसकी आड़ में सरकार पूरी तरह से प्राथमिक शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है. दरअसल यह कानून 2010 से लागू किया गया. इसके बाद से ही शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और राज्यों को जिम्मेदारी दी गई कि प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देना सुनिश्चित किया जाए. इस अधिनियम में सभी स्कूलों के लिए कुछ जरूरी पैमाने भी बनाए गए. इन पैमानों के अनुसार सभी स्कूलों को छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षक-कक्षा अनुपात, पीने का पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी. इसके लिए तीन साल का समय दिया गया था जो इस साल मार्च में पूरा हो गया. अधिनियम में यह भी लिखा है कि समय रहते इन पैमानों को पूरा न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी. यानी बिना मान्यता के अंततः ऐसे स्कूल बंद हो जाएंगे. आज देश के लाखों स्कूल इन पैमानों पर खरे नहीं उतरते. अब यदि इनकी मान्यता रद्द की जाती है तो गांव-गांव तक स्कूल खुलवाने की जो एकमात्र उपलब्धि इतने साल में हासिल हुई है वह भी समाप्त हो जाएगी. ऐसी दशा में शिक्षा का अधिकार कानून ही गांव-गांव से शिक्षा के केंद्र छीनने का कारण बन जाएगा.

‘शिक्षा का अधिकार’ कानून में जो छात्र-शिक्षक अनुपात बताया गया है उसके अनुसार किसी भी प्राथमिक विधालय में कम से कम दो शिक्षक होना अनिवार्य है. साथ ही हर तीस बच्चों पर एक शिक्षक भी होना होना चाहिए. जब राज्यों से इस अनुपात का आंकड़ा मांगा जाता है तो अधिकतर राज्य इसे देश की प्रति व्यक्ति आय की तरह से पेश करते हैं. उदाहरण के लिए, दो करोड़पति लोगों की आय को दस गरीब लोगों के साथ जोड़कर उसे 12 से भाग दे दिया जाता है. ऐसे में गरीब की प्रति व्यक्ति आय भी ठीक-ठाक लगने लगती है. यही आलम शिक्षा के क्षेत्र में भी है. विभाग के कर्मचारी राज्य के कुल छात्रों और कुल शिक्षकों की गिनती से यह अनुपात पेश कर देते हैं. जबकि हकीकत यह है कि शहरों के पास के स्कूलों में तो दस-दस शिक्षक मौजूद हैं मगर दूरस्थ इलाकों के कई स्कूल तरह-तरह के कामों के बोझ से दबे एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं.

‘शिक्षा का अधिकार’ कानून में जो छात्र-शिक्षक अनुपात बताया गया है उसके अनुसार किसी भी प्राथमिक विधालय में कम से कम दो शिक्षक होना अनिवार्य है. साथ ही हर तीस बच्चों पर एक शिक्षक भी होना होना चाहिए. जब राज्यों से इस अनुपात का आंकड़ा मांगा जाता है तो अधिकतर राज्य इसे देश की प्रति व्यक्ति आय की तरह से पेश करते हैं. उदाहरण के लिए, दो करोड़पति लोगों की आय को दस गरीब लोगों के साथ जोड़कर उसे 12 से भाग दे दिया जाता है. ऐसे में गरीब की प्रति व्यक्ति आय भी ठीक-ठाक लगने लगती है. यही आलम शिक्षा के क्षेत्र में भी है. विभाग के कर्मचारी राज्य के कुल छात्रों और कुल शिक्षकों की गिनती से यह अनुपात पेश कर देते हैं. जबकि हकीकत यह है कि शहरों के पास के स्कूलों में तो दस-दस शिक्षक मौजूद हैं मगर दूरस्थ इलाकों के कई स्कूल तरह-तरह के कामों के बोझ से दबे एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं.

‘शिक्षा का अधिकार’ कानून का एक बहुत ही चर्चित प्रावधान यह भी है कि अब किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता. इस संबंध में यदि आप शिक्षकों की राय जानना चाहेंगे तो वे इससे खुश नहीं हैं. अधिकांश शिक्षकों का मानना है कि इसकी वजह से अब छात्र पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते. उनके अनुसार यह बिल्कुल ऐसा है जैसे बीमार होने पर कड़वी दवा से परहेज करना. दूसरी तरफ यदि आप शिक्षाविदों से इस संबंध में पूछेंगे तो वे इस प्रणाली की सराहना करते मिलेंगे. उनका मानना है कि किसी छात्र का फेल होना असल में शिक्षक का छात्र को शिक्षित करने में फेल होना है. प्रख्यात शिक्षाविद अनिल सदगोपाल मानते हैं कि फेल न करना बहुत ही अच्छी परंतु बहुत महत्वाकांक्षी व्यवस्था है. वे मानते हैं कि ऐसी व्यवस्था को लागू करने से पहले शिक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलावों की जरूरत है. बाकी की सभी व्यवस्थाओं को जस का तस रखते हुए इस फेल न करने वाली व्यवस्था को लागू करने का कोई भी औचित्य नहीं है.

किसी भी छात्र को फेल न करने और वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर उनका सतत, समग्र मूल्यांकन करने का जो प्रावधान अधिनियम में है वह कागजों पर अत्यधिक सुंदर प्रतीत होता है. लेकिन जमीन पर पूरी तरह से धराशायी हो जाता है. इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिस शिक्षक को पढ़ाने के लिए ही समय मुश्किल से मिल पाता हो वह कैसे विभिन्न मानकों पर बच्चे की प्रगति लगातार दर्ज करेगा. इसके साथ ही बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा देने की जो बात किताबों में लिखी गई है, जमीन पर पहुंचते-पहुंचते वह पूरी तरह बदल जाती है. स्कूल में आपको खेल-खेल में शिक्षा तो नहीं मिलेगी लेकिन शिक्षा से ही खेल होता जरूर मिल जाएगा.

जिन गैर शिक्षण कार्यों में शिक्षक उलझ कर रह गए हैं, उन पर भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्पष्ट नहीं है. एक तरफ अधिनियम की धारा 27 में लिखा है कि शिक्षकों को किसी भी गैर शिक्षण कार्य में नहीं लगाया जाएगा. दूसरी तरफ उसी धारा में यह भी लिखा है कि लोकसभा, विधान सभा और निकाय चुनावों के साथ ही जनगणना और आपदा राहत में शिक्षकों को कार्य करना होगा. अब सिर्फ चुनाव के ही कार्य में पहचान-पत्र तक बनाने का काम शामिल हो जाता है जिसमें शिक्षकों का बहुत समय जाता है. इसके साथ ही आप उन शिक्षकों की स्थिति भी समझ सकते हैं जो उत्तराखंड जैसे राज्यों में तैनात हैं जहां हर साल ही आपदा आती है और कई बार तो साल में दो बार भी.

प्राकृतिक आपदा के अलावा शिक्षकों पर कई बार सूचना का अधिकार भी आपदा बन कर टूटता है. अक्सर क्षेत्र का कोई अति जागरूक नागरिक स्कूल में सूचना के अधिकार के तहत कोई ऐसी सूचना मांग लेता है जिसका जवाब तैयार करने में शिक्षकों को पिछले कई साल के सारे रिकॉर्ड खंगालने पड़ जाते हैं. उदाहरण के तौर पर, उत्तराखंड के चमोली जिले के एक स्कूल से किसी ने यह सूचना मांग ली कि पिछले पांच वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कितनी छात्राएं स्कूल में आई, कितने साल रहीं और प्रत्येक को प्रतिवर्ष कितना वजीफा दिया गया.

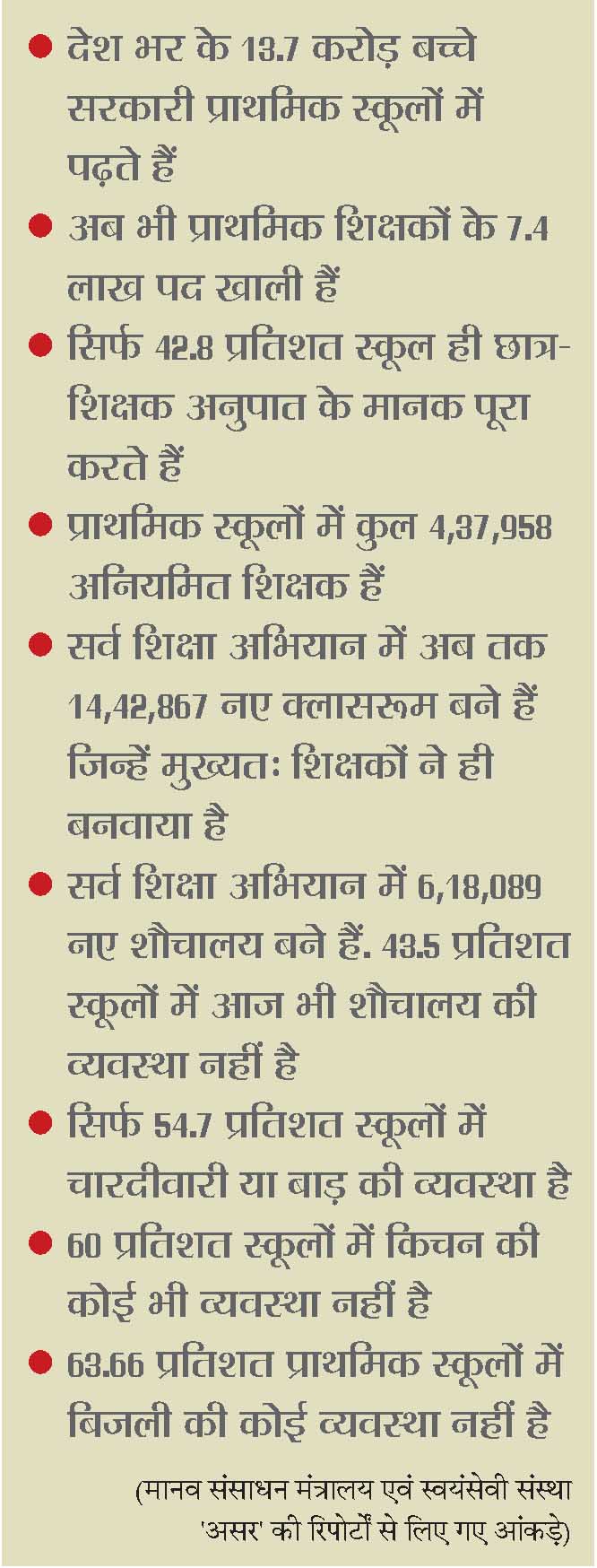

‘असर’ नामक एक एनजीओ की हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों की कक्षा तीन में पढ़ने वाले 50 प्रतिशत बच्चे एक से 100 तक के अंक भी नहीं पहचान सकते. रिपोर्ट यह भी बताती है कि कक्षा पांच के लगभग 75 प्रतिशत बच्चे मामूली भाग का सवाल हल नहीं कर सकते. यानी प्राथमिक शिक्षा का आलम यह है कि लगभग 75 प्रतिशत बच्चे बिना मामूली गणित सीखे ही अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं. हां, इनके स्कूल जाने से इतना जरूर हो रहा है कि देश की साक्षरता दर बढ़ रही है. इस साक्षरता दर के बढ़ने को यदि आप मामूली उपलब्धि मान रहे हैं तो यह जानना भी जरूरी है कि इसके लिए भारत सरकार एक साल में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है.

यानी इन बच्चों को देने के लिए सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है. इतना भारी बजट है, रोज का भोजन है, स्कूल की यूनिफार्म है, किताबें हैं और साथ ही वजीफा भी है. सिर्फ शिक्षा ही नहीं है. अब आपको अपने उस सवाल का जवाब शायद मिल गया होगा जो बच्चों की प्रार्थना सुनने पर आपके मन में आया था. शिक्षा का अधिकार मिलने के इतने साल बाद भी बच्चे हर सुबह मां शारदे से विद्या का अधिकार क्यों मांगते हैं?